Alban Lannéhoa

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle naquit un nouveau genre littéraire : le roman d’invasion, qui devait connaître son apogée en 1898 avec La guerre des mondes d’Herbert George Wells. L’invasion de l’Angleterre fut un thème récurrent pour nombre d’essais et romans choisissant ce ressort scénaristique, la Marine occupant logiquement une place centrale dans ces récits.

Territoire insulaire séparé du continent par un mince bras de mer de seulement dix-huit milles nautiques en son passage le plus étroit, la Grande-Bretagne fut continuellement exposée tout au long de son histoire à la menace de ses voisins continentaux. Si le débarquement de Guillaume le Conquérant à Hastings n’étaient plus qu’un lointain souvenir au milieu du XIXe siècle, les plans d’invasion des îles britanniques par Napoléon Ier étaient encore très présents dans les esprits, et la crainte d’une invasion continua d’accompagner l’évolution des relations entre la couronne britannique et les puissances européennes. Chaque soubresaut des relations internationales vit naître son lot d’œuvres littéraires sur ce thème de l’invasion de l’Angleterre.

Le coup d’Etat du 2 décembre 1851, par lequel le « Prince-Président » Louis-Napoléon Bonaparte assura son maintien au pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel, avant d’organiser le plébiscite légitimant l’instauration du Second Empire, suscita notamment de vives inquiétudes outre-Manche. En juin 1853, un curieux pamphlet anonyme d’une vingtaine de pages fut publié à Londres sous le titre « A History of the sudden and terrible invasion of England by the French, in the month of May 1852 ».

Le ton était donné dès les premières lignes : « Le neveu de ce grand fléau Napoléon Ier pensa, par son audace sinon par son talent, pouvoir se comparer à son oncle ». L’auteur décrivait un Napoléon III désireux de venger son oncle, étendant rapidement ses vues à l’Angleterre. Sous le prétexte de monter une expédition pour le Maroc, une flotte de transports mixtes était constituée, capable de porter 20 000 hommes à travers la Manche et trop rapide pour être interceptée par la Royal Navy. Cette présomption était quelque peu hasardeuse : les bâtiments de premier rang britanniques étaient encore majoritairement des voiliers, dont la marche ne pouvait certes rivaliser avec celle des bâtiments à vapeur, mais débarquer des milliers d’hommes restait une opération délicate. Si rapides qu’ils fussent, les transport à vapeur resteraient particulièrement vulnérables au cours de telles opérations de mise à terre s’ils n’étaient protégés par une puissante escadre.

La manœuvre réussissait néanmoins sur le papier pour les besoins de la démonstration de l’auteur, l’opération était confiée au général Nicolas Changarnier (1793-1877), qui fut le rival monarchiste de Louis Napoléon Bonaparte pour l’élection présidentielle de 1848 : « Il était tôt le matin du 17 mai, lorsque la flotte française comptant quatorze transports à vapeur avec à leur bord 25 000 hommes d’élite, dont un régiment d’artillerie avec soixante obusiers de 12 livres, quitta Brest et Lorient, et vint s’assembler devant Cherbourg le 20. Les troupes étaient commandées par le général Changarnier, revenu de son prétendu bannissement et réconcilié avec Bonaparte au moment où cet important commandement se présenta. […] Le 21 à minuit la flotte, qui avait tenu la mer toute la journée, s’arrêta au large du Sussex, près de Newhaven, et Changarnier procéda aussitôt au débarquement de ses troupes. […] Les Français ayant débarqué, rien ne s’opposant à eux, étaient en marche vers Londres à huit heures du matin ». La mise à terre avait eu lieu à une quarantaine de kilomètres à l’ouest d’Hastings, où avait débarqué Guillaume de Normandie en 1066. Un fort fut construit en 1862 pour défendre les approches de Newhaven, où se déroulait ce débarquement fictif.

La suite du récit faisait mention d’une bataille navale remportée le 20 juin 1852 par l’amiral Charles Napier (1786-1860) sur la flotte française devant Cherbourg. Ce baroud d’honneur était sans incidence sur la poursuite des hostilités qui tournaient rapidement en défaveur de la Grande-Bretagne, Londres étant livrée au saccage et au pillage. Ce curieux récit se terminait sur une condamnation sans détours du régime impérial français : « La garde prétorienne de la tyrannie doit être détruite, et le génie de la Liberté délivré des chaînes avec lesquelles l’a lié la soldatesque barbare et brutale. Toutes les luttes antérieures, comparées à celle-ci, sombrent dans une totale insignifiance. Et que Dieu accorde la victoire aux guerriers de la liberté constitutionnelle, cela doit être la prière fervente de chaque cœur anglo-saxon ».

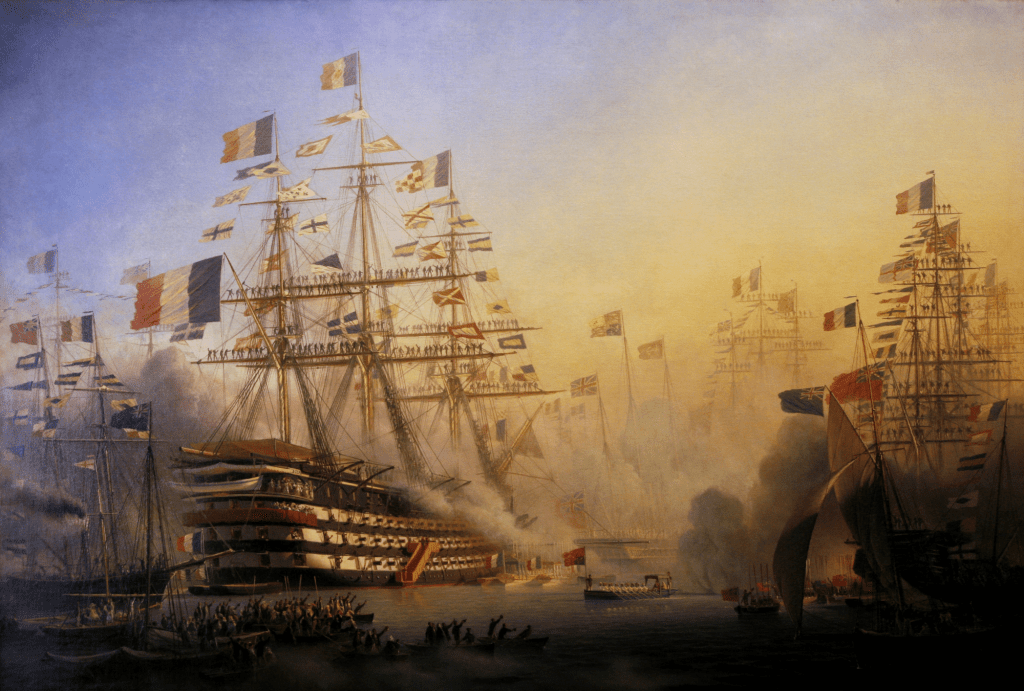

La politique de l’empereur Napoléon III fut en réalité bien loin d’une hostilité à l’égard de l’Angleterre. Bien au contraire, dans la continuité du rapprochement entamé sous la monarchie de Juillet, l’empereur conforta la première « Entente cordiale ». C’est ainsi que les deux puissances intervinrent conjointement en Crimée, en mer Baltique et jusqu’à Petropavlovsk entre 1853 et 1856. Loin de croiser le fer avec la Marine impériale, sir Charles Napier conduisit en 1854 la flotte franco-britannique qui bombarda la forteresse russe de Bomarsund, tandis qu’en Crimée, les deux puissances alliaient également leur forces pour bombarder Sébastopol.

Demeurait une certaine ambiguïté dans les relations franco-britanniques : la mise en scène malhabile de la montée en puissance de la flotte française et des aménagements du port de Cherbourg, censés assurer l’Angleterre de la puissance de son allié, furent considérés comme une provocation par la presse anglo-saxonne qui voyait dans ces démonstrations une menace résolument orientée contre la couronne britannique. La Reine Victoria elle-même ne s’attarda pas à Cherbourg en 1858, et n’assista pas au lancement du vaisseau Ville de Nantes. Le lancement en 1859 de la Gloire, premier bâtiment cuirassé de haut bord, et la constitution d’une première division cuirassée suscitèrent également l’émoi outre-Manche.

La défaite de Sedan et la proclamation de la République le 4 septembre 1870 refermèrent toutefois la longue parenthèse du Second Empire. Les regards britanniques se tournèrent dès lors vers la nouvelle puissance continentale, qui avait vaincu les Autrichiens à Sadowa en 1866 avant de terrasser la France : l’unité de l’Allemagne se réalisa autour du royaume de Prusse dont le monarque Guillaume Ier prit le titre de Kaiser le 18 janvier 1871. La même année, le capitaine George Tomkyns Chesney (1830-1895) publia dans les colonnes du Blackwood’s Magazine la nouvelle « The Battle of Dorking, Reminiscences of a Volunteer ». Traduit en français par Charles Yriarte (1832-1898), l’ouvrage marquait véritablement la naissance du genre du « roman d’invasion » qui devait culminer en 1898 avec « La guerre des Mondes » d’Herbert George Wells.

Le scénario de la nouvelle de Chesney reposait sur une conjonction de crises, mettant en difficulté le Royaume-Uni : une révolte dans les Indes britanniques consommait une part conséquente du potentiel militaire de la couronne, tandis qu’un regain de tensions avec les États-Unis contraignait la Grande-Bretagne à envoyer des renforts au Canada. Un mouvement de rébellion en Irlande achevait de disperser les efforts d’un Empire aux abois. Dans le même temps, après sa victoire éclatante sur la France, l’Allemagne annexait les Pays-Bas et le Danemark. Bien qu’affaiblie, la vieille Angleterre déclarait la guerre, pressée par son opinion publique.

Les premiers développement de ce conflit fictif furent d’une étonnante modernité, s’inscrivant dans le domaine de la guerre informationnelle : « En quelques heures nous pûmes nous rendre compte des préparatifs que l’ennemi avait faits en vue de l’événement qu’il avait su amener, bien que la déclaration de guerre émanât de nous. […] Toute communication avec le nord de l’Europe fut coupée. On eût dit que nous étions soudainement revenus en plein moyen âge. La stupeur qui se répandit dans Londres le lendemain matin, lorsque parurent les journaux, sans nouvelles et ne contenant que des commentaires sur ce qui s’était passé, fut un des épisodes les plus saisissants de cette guerre de surprises ». Le récit fut ensuite plus prolixe au sujet des opérations navales que ne l’avait été le pamphlet de 1852. Le traducteur Charles Yriarte souligna à juste titre l’importance de ce passage : « Il est bien évident que le nœud de l’intrigue, l’hypothèse sur laquelle s’appuie tout le récit du volontaire, c’est la destruction de la flotte anglaise, qui représente une force proverbialement colossale. Si la flotte existe, le débarquement des Allemands est impossible ».

L’auteur fondait le succès allemand sur la mise en œuvre des torpilles : « Ce fut le mardi 10 août que la flotte quitta le détroit : elle traînait avec elle un câble sous-marin qu’on submergeait à mesure qu’elle avançait, de sorte que nos communications étaient constantes. […] Vers dix heures arriva le premier télégramme, puis une heure plus tard un second annonça que l’amiral avait donné l’ordre de se former en ligne de bataille ; et peu de temps après, on hissait le signal ‘’aborder l’ennemi et ouvrir le feu’’. A midi, on reçut l’avis suivant : ‘’la flotte a ouvert le feu, à trois milles environ de nous, sous le vent du vaisseau amiral’’. Jusque-là tout nous avait donné de l’espoir ; mais arriva le premier présage de malheur : ‘’Un navire cuirassé vient de sauter’’. ‘’Les torpilles de l’ennemi font beaucoup de mal’’. ‘’Le navire amiral est bord à bord avec l’ennemi’’. Le navire amiral paraît sombrer’’. ‘’Le vice-amiral a donné le signal de… ’’ Et le câble cessa de parler. Nous n’eûmes, vous le savez, d’autres nouvelles que deux jours plus tard. Le seul navire cuirassé qui put échapper au désastre entra dans le port de Portsmouth. Nous comprîmes alors comment les choses s’étaient passées. Nos marins, braves comme toujours, avaient voulu aborder les navires ennemis, mais ceux-ci avaient éludé le combat au corps à corps, et, prenant le large, avaient semé derrière eux ces engins infernaux qui en quelques minutes avaient, un à un, coulé bas tous nos navires. Il paraît bien que le gouvernement ait eu connaissance de cette invention, mais pour la nation ce fut un coup horrible et qui ne s’expliqua point ».

Le traducteur émit en préface des doutes quant à l’efficacité remarquable des torpilleurs, qui devaient encore cette époque venir au contact de leur cible : « On est tenté de le chicaner à ce sujet de lui demander le plan, la coupe et l’élévation de ces fameux engins, ces prodigieuses torpilles qui vont réduire en une heure à néant une force sans rivale dans le monde ; mais si nous nous montrons difficiles sur les moyens, nous n’aurons pas le dénouement, et il nous le faut ». Le perfectionnement par Robert Whitehead (1823-1905) de la torpille automobile inventée par Giovanni Biagio Luppis (1813-1875), officier de la marine autrichienne, devait bientôt crédibiliser ce scénario, encore jugé fantaisiste en 1871.

Le roman de Chesney s’achevait sur une humiliation totale : des indemnités de guerre étaient réclamées à l’Angleterre comme elles l’avaient été à la France. La Grande-Bretagne perdait son empire et se voyait contrainte de céder Gibraltar aux Espagnols tandis que l’Inde, l’Australie et l’Irlande se révoltaient et prenaient leur indépendance. Le Canada était enfin cédé aux États-Unis.

En 1886, l’autrichien Spiridon Gopčević (1855-1928), fils d’un armateur de Trieste et initié très jeune aux choses de la mer, publia à Vienne dans les colonnes de l’Internationale revue über die gesamten armeen und flotten (Revue internationale des armées et des forces navales) l’essai « Der grosse seekrieg im iahre 1888 » (La grande guerre navale de 1888). L’ouvrage fut traduit en anglais par le commander Crowe, et en français par le lieutenant de vaisseau Henry Buchard en 1891, sous le titre « Comment la France conquit l’Angleterre en 1888 ».

L’introduction situait rapidement la marche vers le conflit qui prenait racine, comme chez George Tomkyns Chesney, dans les colonies : intrigues britanniques à Madagascar, tensions en Extrême-Orient français et en Birmanie britannique. Après s’être assurée de la neutralité de l’Allemagne de Bismarck, qui voyait d’un bon œil les deux puissances s’affaiblir mutuellement, la France déclarait la guerre à l’Angleterre le 2 juillet 1888. Le conflit suscitait un grand enthousiasme dans les marines européennes : il devait permettre de vérifier qui de la cuirasse ou de l’artillerie l’emporterait dans un conflit moderne, d’observer les tactiques adoptées et notamment l’usage des torpilles.

Le développement du roman suivait la forme d’un wargame : l’auteur y exposait l’ordre de bataille de chacun des belligérants, analysait leurs forces et faiblesses, exposait les plans de bataille respectifs et détaillait leur confrontation. L’amirauté britannique, prévoyant que l’Égypte serait le point central des opérations, décidait de renforcer son escadre en Méditerranée afin de prévenir un coup de main français en Égypte puis de faire le blocus de Toulon. La Marine française, de son côté, avait anticipé le mouvement et fait appareiller sa flotte, qui avait déjà franchi Gibraltar. Dans une manœuvre qui rappelait Trafalgar, la Royal Navy devait tenter de s’interposer devant les côtes espagnoles afin de prévenir la jonction des navires de Toulon, de Brest et de Cherbourg. Le détachement de croiseurs français sur les côtes britanniques avaient alerté les états-majors sur ces mouvements de la Royal Navy, et les cuirassés de Brest se mettaient en mouvement sans attendre. L’escadre de Toulon rencontrait la flotte britannique devant le cap Corrubedo, au nord de Vigo, où devait avoir lieu la première confrontation.

Ce premier engagement n’était pas particulièrement novateur sur le plan de la tactique navale, rappelant Lissa, avec un duel d’artillerie et de nombreuses tentatives d’éperonnage. Gopčević introduisait la dernière phase du combat par l’énoncé suivant : « C’est ici que l’on peut apprécier d’une manière bien frappante tout le danger que présente l’attaque à l’éperon pendant le combat ». L’engagement tournait à l’avantage des Britanniques qui coulaient le Richelieu, le Colbert, le Caïman et le Suffren, tandis qu’il restait 6 des 10 cuirassés Anglais à la fin de cette première phase.

L’escadre de Brest entrait en scène à son tour, et le second engagement combinait de manière plus équilibrée artillerie, éperon et torpille. Si le combat par le choc ne suffisait à couler les bâtiments adverses, il les laissait désemparés et à la merci des torpilles qui parachevaient le succès français, l’auteur précisant que l’affrontement faisait ressortir clairement « la part importante que prend la torpille dans une guerre navale, et le rôle inférieur de l’artillerie ». Gopčević avait très certainement eu connaissance des essais des premières torpilles menés dans son pays par Giovanni Luppis et Robert Whitehead.

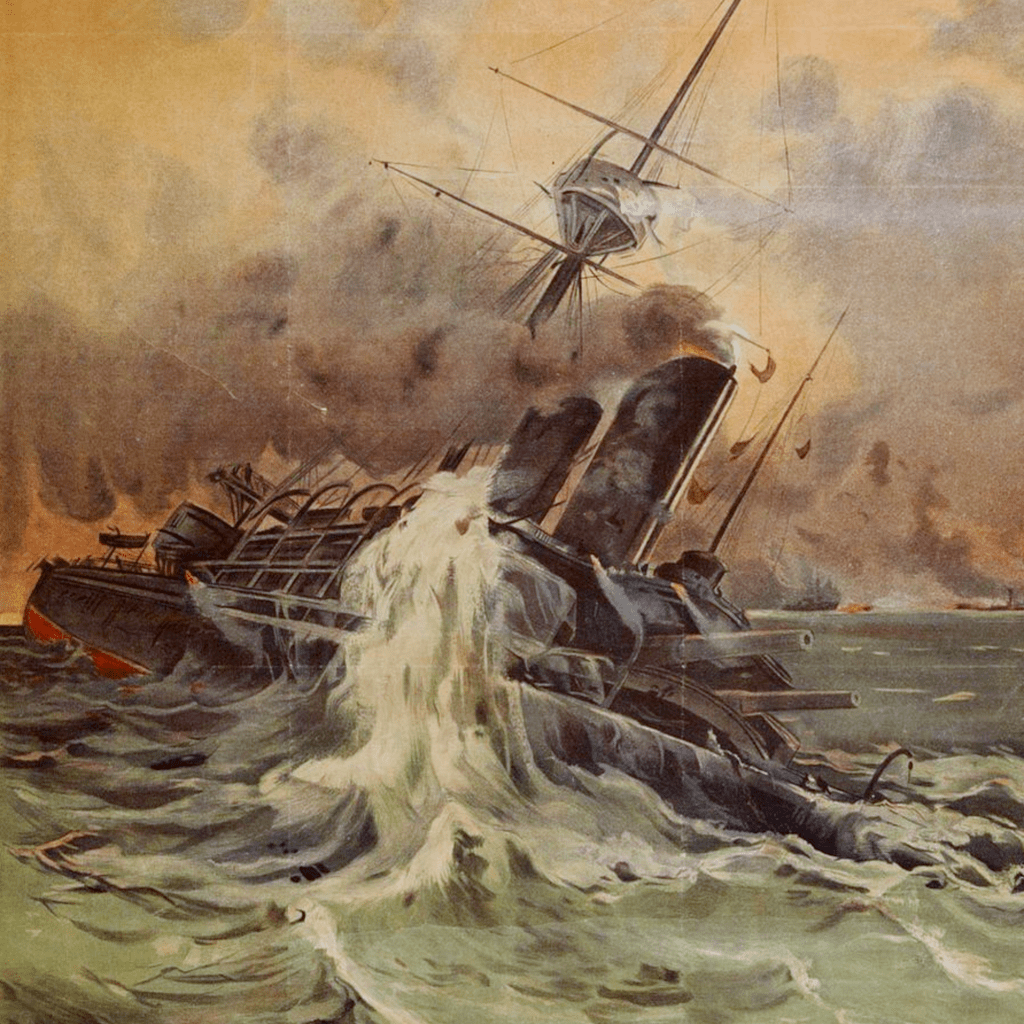

Gopčević affirmait quelque peu rapidement l’inefficacité des cloisons étanches, et concluait en précisant que « dans un combat naval de nos jours, le vainqueur supportera des pertes aussi fortes que le vaincu ». L’escadre anglaise était complètement détruite, la flotte française payant cette victoire par la perte de 11 cuirassés et 7 bâtiments torpilleurs.

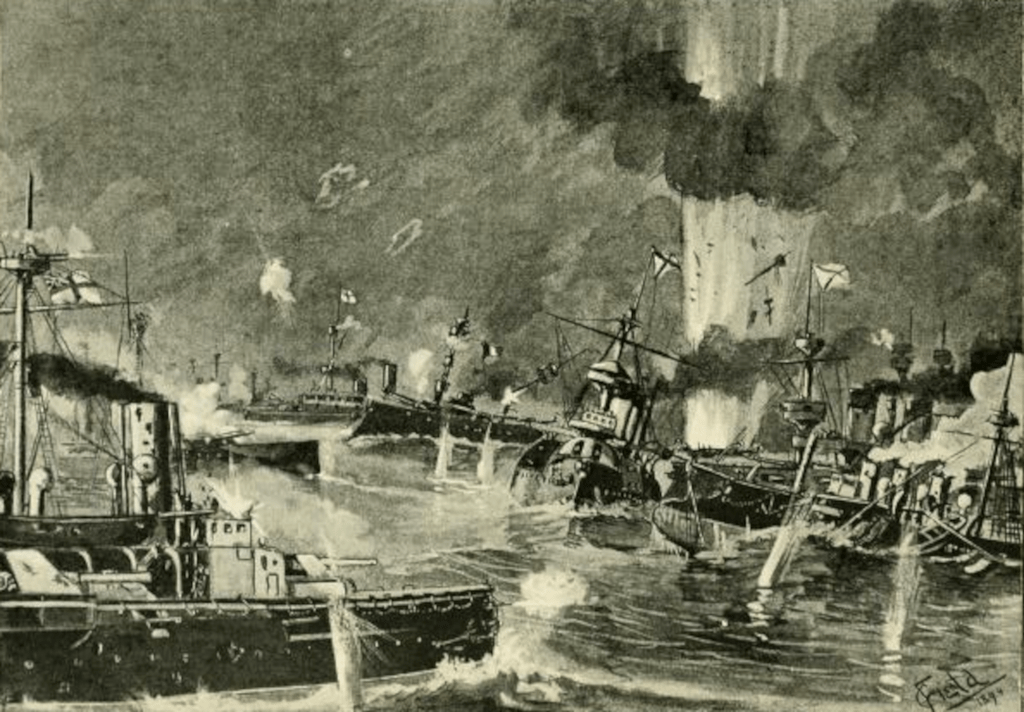

Neuf cuirassés étaient réarmés à la hâte dans les arsenaux britanniques pour défendre la Manche. Ces bâtiments devaient être cette fois la cible d’une flotte de torpilleurs : « soudain un objet noir apparut au milieu des navires et avant que l’on pût en distinguer les détails, de fortes explosions se firent entendre. Il en résulta une grande confusion, les équipages se portèrent aux mitrailleuses et aux canons rapides ; mais dans l’obscurité, les obus vinrent frapper les cuirassés amis et augmenter encore le désordre ». Cette situation rappelait la confusion et les tirs fratricides entre bâtiments chinois à la suite de l’attaque menée à Fuzhou par les torpilleurs de l’amiral Courbet. Gopčević appuyait enfin son exposé par une comparaison des pertes sur un plan financier, soulignant l’intérêt du torpilleur : « une somme de 150 000 000 de francs et 6 600 hommes avaient disparu dans la tombe liquide. Et à quel prix l’ennemi avait-il payé ce succès ? Au prix de sept torpilleurs ne représentant guère que 1 500 000 francs, c’est-à-dire cent fois moins, et avec une perte de 90 hommes ».

L’anéantissement des derniers navires de Spitehead ouvrait la voie à un débarquement en Cornouailles mené depuis Brest et Cherbourg, trois-cents ans jour pour jour après l’anéantissement de l’Invincible Armada espagnole qui menaçait la Grande-Bretagne. De vieux navires français étaient sacrifiés pour faire sauter les torpilles dormantes fermant les passes de Falmouth. Moins d’un mois plus tard, l’armée britannique était vaincue et l’envahisseur entrait dans Londres. L’Angleterre se voyait contrainte à accepter une paix dans des conditions dramatiques : perte des îles de la Manche, de Gibraltar, de Malte, Chypre, de l’Égypte, d’Aden, Singapour et Hong-Kong. L’Irlande formait une République indépendante sous protectorat français. L’Australie, le Canada et l’Afrique du Sud lui emboitaient le pas. Enfin, une indemnité de guerre de 20 milliards de francs devait être payée. La monarchie s’effondrait et entraînait dans sa chute la noblesse anglaise. L’ouvrage se terminait sur l’affirmation suivante : « ce fut la torpille qui causa la perte de l’Angleterre ».

En 1890, le Kaiser Guillaume II choisit de ne pas reconduire le traité d’assistance mutuelle qui le liait à Saint-Pétersbourg. Cette brouille diplomatique représentait pour la France une opportunité de rapprochement avec la Russie tsariste. Au mois juillet 1891, la flotte du contre-amiral Alfred Gervais (1837-1921) se rendit à Cronstadt, et un accord de concertation fut signé entre les deux puissances le 27 août, prévoyant une consultation en cas de menace de conflit. Un an plus tard, une convention initiait une coopération militaire. Au mois d’octobre 1893, l’escadre russe de la Baltique, placée sous le commandement de l’amiral Theodor Kristian Avellan (1839-1916), fit à son tour escale à Toulon. Une nouvelle convention établissant formellement l’alliance franco-russe fut signée le 27 décembre par le Tsar Alexandre III, et par le président de la République française Sadi Carnot le 4 janvier 1894. Si les clauses d’assistance de ce Traité visaient principalement l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, la Grande-Bretagne en prit également ombrage. La France avait pris soin de ménager son voisin, l’escale de l’amiral Gervais faisant escale à Portsmouth à son retour de Cronstadt, mais les tensions exacerbées par les rivalités coloniales n’invitaient pas à l’optimisme.

Dans ce contexte, l’écrivain britannique William Le Queux (1864-1927) publia à Londres en 1894 l’ouvrage « The Great War in England of 1897 », qui mettait de nouveau en scène une invasion de la Grande-Bretagne, cette fois conduite par une coalition franco-russe. De toutes les œuvres publiées sur ce thème d’une invasion de l’Angleterre, ce roman était le plus étoffé au sujet des opérations navales. Les premiers coups étaient portés par la Marine française : le cuirassé Dévastation et le croiseur-cuirassé Pothuau, appuyés par les croiseurs Tage et Aréthuse, bombardaient Newhaven. L’escadre française étaient rejointe par les bâtiments russes Piotr Veliki, Gerzog Edinbourgski, Krejser et Najezdnik. La Royal Navy brillait curieusement par son absence et n’empêchait pas un débarquement sur les côtes du Sussex, dans le secteur d’Eastbourne. Finalement encouragée par l’entrée en guerre de l’Allemagne à ses côtés, et le franchissement des Vosges, la Grande-Bretagne consentait enfin à contre-attaquer, et mobilisait sa flotte. Le cuirassé HMS Centurion coulait le Gerzog Edinbourgski, avant une attaque d’envergure sur la flotte de transport russe. Au terme d’un combat terrible à courte portée, la flotte britannique était toutefois contrainte à se retirer vers Newhaven.

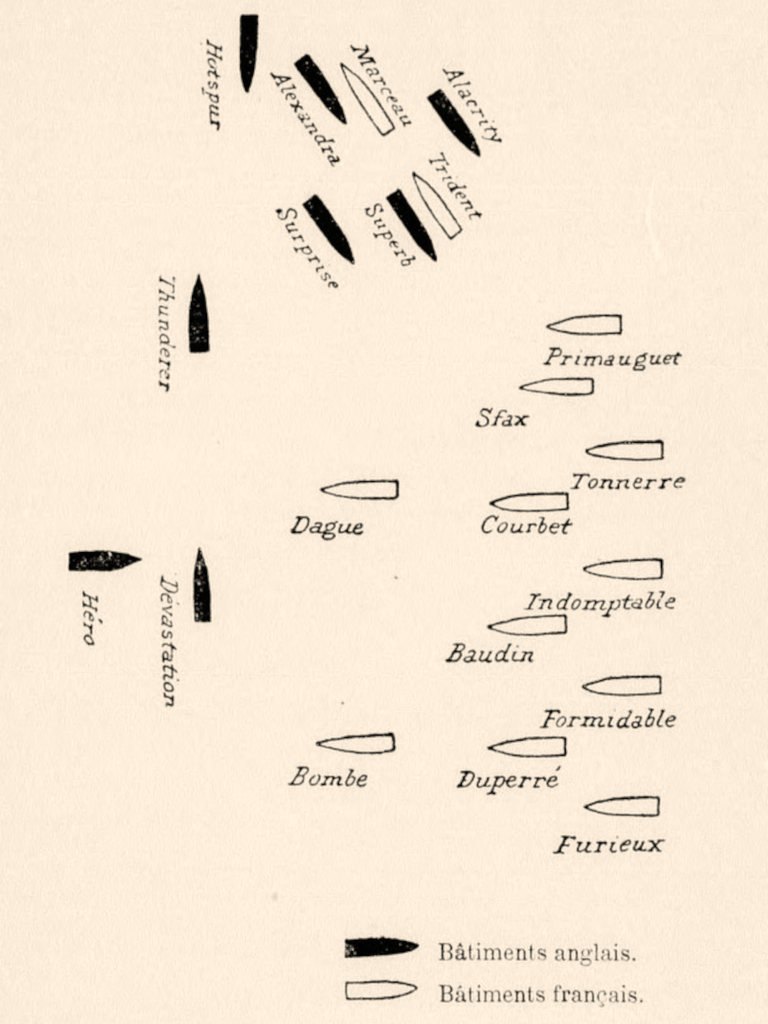

S’ensuivait une bataille entre la Royal Navy et la Marine nationale sous le cap Béveziers, où des escadres françaises s’étaient déjà imposées en 1690 et 1707. L’escadre britannique rassemblait les cuirassés Royal Sovereign, Anson, Howe, Camperdown, Benbow, Thunderer et Conqueror, sept croiseurs et une vingtaine de torpilleurs. La flotte française conduite par l’amiral Edgard de Maigret (1841-1910), comptait quant à elle les cuirassés Amiral Baudin, Formidable, Amiral Duperré, Brennus, Amiral Tréhouart, Jemappes, Terrible, Requin, Indomptable, Caïman, Courbet, Dévastation, Redoutable et Furieux, auxquels s’ajoutaient neuf croiseurs et trente-huit torpilleurs de haute mer. La supériorité de ces derniers s’avérait notamment décisive sous la plume de William Le Queux, coulant cinq croiseurs et deux cuirassés. Après un combat féroce, l’escadre britannique devait se replier vers Portsmouth.

Le débarquement franco-russe et la déroute du principal corps de bataille de la Royal Navy dans la Manche ne signifiait pas pour autant la fin des opérations navales. Dans les deux camps, des raids de croiseurs et torpilleurs ciblaient également les centres urbains. Des bâtiments français, remontant le fleuve Tyne, bombardaient Newcastle et détruisaient le pont ferroviaire édifié entre 1847 et 1949. En représailles, la Royal Navy bombardait Marseille. Le quai de la Joliette et la Canebière subissaient le feu des croiseurs anglais, et le fort Saint Jean était réduit au silence après avoir opposé une vigoureuse résistance.

Tandis que Birmingham et Manchester tombaient aux mains des Russes, qui conduisaient un nouveau débarquement à Leith, les Français atteignaient les faubourgs de Londres. L’issue du conflit n’aurait fait aucun doute s’il ne s’agissait d’un roman : l’Allemagne et l’Italie entraient dans la danse et jetaient leurs forces navales dans la balance pour soutenir l’Angleterre au bord de l’effondrement. Providentiellement appuyée par l’escadre de l’amiral Hans von Koester (1844-1928) et du prince Henri de Prusse (1844-1928), la Royal Navy affrontait l’escadre franco-russe conduite par le contre-amiral Le Bourgeois (1834-1894). Commandant en sous-ordre l’une des divisions de l’escadre de la Méditerranée, ce dernier succombait en réalité l’année même de la parution de l’ouvrage de William Le Queux.

Un tir britannique atteignait les soutes à munitions du Formidable qui explosait, tandis que l’Empress of India éperonnait victorieusement le Courbet et que le Camperdown adoptait la même tactique à l’encontre de l’Amiral Baudin. Quand le cuirassé Dévastation sautait à son tour, l’escadre franco-russe rompait le combat. La Royal Navy était libre de débarquer ses Bluejackets, dont le renfort permettait de desserrer l’étau devant Londres. Par un retournement de situation que seules permettent les fictions, la Grande-Bretagne sortait victorieuse de ce conflit, William Le Queux concluant sur ces mots : « L’hiver morose avait pris fin, et une nouvelle ère de prospérité s’ouvrait pour l’Angleterre. Les jours sombres faisaient place à une période de bonheur et de réjouissances. Britannia, empoignant de nouveau son trident, s’asseyait sur son bouclier face à la mer, maîtresse des mers, Reine des nations et Impératrice du monde ».

A l’automne 1898, quatre ans après la parution de l’ouvrage de William Le Queux, la crise de Fachoda venait de nouveau envenimer les relations franco-britanniques et faire planer le risque d’une confrontation entre les deux empires coloniaux en Afrique. C’est dans ce contexte qu’Émile Driant (1855-1916), alias le capitaine Danrit, élabora le scénario de son roman en trois volumes La Guerre fatale. Une Grande-Bretagne contrariée par des déconvenues en Afrique, notamment dans le Transvaal, en venait à rechercher dans une confrontation avec la France la restauration de son prestige menacé.

Rochefort, Brest, Cherbourg et Toulon subissant un blocus, les premiers coups étaient cette fois portés à Bizerte, où l’escadre de Malte essuyait un cuisant échec. Les torpilleurs français coulaient le croiseur protégé Scylla, qui emportait dans l’abîme ses 273 membres d’équipage, tandis que l’artillerie côtière et le vénérable cuirassé garde-côtes Tempête infligeaient de lourds dégâts aux cuirassés HMS Revenge et HMS Anson, ainsi qu’aux croiseurs HMS Orlando, HMS Undaunted et HMS Aurora. « Les torpilleurs, dont tant de marins avaient nié la puissance destructrice, venaient donc de la signifier au monde avec une implacable précision » : Emile Driant donnait ici le premier rôle au torpilleur et à la « défense mobile » des côtes, dans la droite ligne des théories de la « Jeune École » qui avaient alors le vent en poupe en France. Le sous-marin venait compléter ce tableau : malgré la perte du Narval, un prototype de submersible baptisé L’implacable franchissait les passes de Portsmouth et coulait symboliquement le HMS Victory, vaisseau de l’amiral Nelson à Trafalgar. En Méditerranée, le sous-marin Farfadet coulait le cuirassé HMS Trafalgar et endommageait le HMS Colossus.

Dans la Manche, une flottille de « l’Armée d’Angleterre » appareillait de Boulogne et débarquait une division de chasseurs et 3 divisions de cavalerie à Deal, une dizaine de kilomètres au nord-est de Douvres. Nulle bataille navale d’envergure dans l’œuvre d’Émile Driant : le torpilleur et les sous-marins jouaient là-encore un rôle essentiel en tenant à l’écart la puissante Royal Navy : « successivement les explosions s’étaient succédées et, l’un après l’autre, ces superbes Léviathans, orgueil de la marine britannique, s’étaient abîmés dans le détroit : un d’entre eux, coulé sur le banc de sable, était resté là, dominant la mer de ses tourelles et continuant à tirer comme un fort isolé ».

Loin du scénario proposé par Émile Driant, la France et la Grande-Bretagne s’entendaient au printemps 1904 sur une série d’accords consacrant une nouvelle « Entente cordiale », modifiant de nouveau les équilibres stratégiques en Europe. L’Allemagne, qui conduisait un programme de réarmement naval colossal sous la direction de l’amiral Alfred von Tirpitz (1849-1930), était de nouveau l’adversaire désigné de la Royal Navy, qui répondait à cette menace en lançant son propre programme naval en 1905. L’année suivante, la Grande-Bretagne se rapprochait à son tour de la Russie tsariste, formant avec la France l’alliance informelle connue sous le nom de « Triple-Entente ». Prenant note de cette nouvelle donne géostratégique, William Le Queux publia en 1906 un nouvel ouvrage intitulé « The invasion of 1910 », traduit en 1907 en français sous le titre « Les Allemands en Angleterre : l’invasion de 1910 ».

Le récit donnait de nouveau une place centrale aux torpilleurs, qui parvenaient à surprendre au mouillage la Royal Navy et à lui infliger des dégâts significatifs. S’ensuivait un combat de croiseurs tournant à l’avantage de la Kaiserliche Marine. Ce succès permettait deux débarquements allemands dans le secteur de Southminster dans l’Essex, puis à Hull et Goole dans le Yorkshire. Malgré une résistance britannique acharnée, Londres était bombardée et prise par les Allemands. La situation était plus critique encore que dans le roman de 1894 qui voyait les Français aux portes de la capitale, mais un nouveau renversement de situation invraisemblable se produisait : un soulèvement populaire emportait l’armée allemande, piégée dans Londres, conduisant à la victoire britannique.

Ce roman fut le dernier ayant pour thème l’invasion de la Grande-Bretagne et publié avant la Première Guerre Mondiale. Le conflit, concrétisant les pires craintes d’une confrontation généralisée en Europe, marqua également le déclin de ce genre du roman d’invasion.

En couverture : affiche publicitaire pour l’ouvrage La Guerre Fatale d’Emile Driant, alias capitaine Danrit

Une réponse à “L’invasion de l’Angleterre”

Article fort bien écrit sur les ancêtres des « techno-thrillers » 🙂

J’aimeJ’aime