Alban Lannéhoa

Le 20 mars 1869, les lecteurs de la revue littéraire Le Magasin d’éducation et de récréation découvrent les premières lignes du roman Vingt mille lieues sous les mers du nantais Jules Verne, dont les deux tomes paraîtront dans les mois qui suivront. Dans un passage du célèbre ouvrage, l’écrivain s’intéresse à un trésor que l’on pense englouti à Vigo.

Ce trésor est celui des galions du Roi d’Espagne Philippe V, revenant des Amériques avec une cargaison de milliers de lingots d’or et d’argent. Les navires sont escortés par les vaisseaux de François Louis Rousselet, marquis de Château-Renault. La flotte est surprise le 23 octobre 1702 en baie de Vigo par l’escadre anglo-néerlandaise de l’amiral George Rooke, et les galions sont incendiés pour éviter la capture. On ignorera longtemps que le trésor porté par les galions a été sauvé par l’action du chevalier Renau d’Eliçagaray, et les richesses que l’on imagine tapisser les fonds de la baie vont longtemps susciter les convoitises.

A la fin des années 1860, le développement du scaphandre autonome va permettre d’envisager une expédition pour relever le trésor espagnol. En 1869 le français Hyppolite Magen fonde la « Compagnie de sauvetage des galions de Vigo ». L’écrivain Jules Verne a probablement eu vent de la souscription soutenant cette initiative. Il fait en effet figurer les galions de Vigo dans un chapitre de son second tome de Vingt Mille lieues sous les mers, dans lequel le capitaine Nemo révèle à son hôte Pierre Aronnax l’étonnante source de ses revenus inépuisables, qui lui permettent de poursuivre la navigation sous-marine du Nautilus :

Soudain, un léger choc se fit sentir. Je compris que le Nautilus venait de s’arrêter sur le fond de l’océan. […] En ce moment, la porte du grand salon s’ouvrit, et le capitaine Nemo parut. Il m’aperçut, et, sans autre préambule :

« Ah ! Monsieur le professeur, dit-il d’un ton aimable, je vous cherchais. Savez-vous votre histoire d’Espagne ? »

On saurait à fond l’histoire de son propre pays que, dans les conditions où je me trouvais, l’esprit troublé, la tête perdue, on ne pourrait en citer un mot.

« Eh bien ? reprit le capitaine Nemo, vous avez entendu ma question ? Savez-vous l’histoire d’Espagne ?

— Très mal, répondis-je

— Voilà bien les savants, dit le capitaine, ils ne savent pas. Alors, asseyez-vous, ajouta-t-il, et je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire. »

Le capitaine s’étendit sur un divan, et, machinalement, je pris place auprès de lui, dans la pénombre.

« Monsieur le professeur, me dit-il, écoutez-moi bien. Cette histoire vous intéressera par un certain côté, car elle répondra à une question que sans doute vous n’avez pu résoudre. […] Si vous le voulez bien, nous remonterons à 1702. Vous n’ignorez pas qu’à cette époque, votre roi Louis XIV, croyant qu’il suffisait d’un geste de potentat pour faire rentrer les Pyrénées sous terre, avait imposé le duc d’Anjou, son petit-fils, aux Espagnols. Ce prince, qui régna plus ou moins mal sous le nom de Philippe V, eut affaire, au-dehors, à forte partie.

En effet, l’année précédente, les maisons royales de Hollande, d’Autriche et d’Angleterre, avaient conclu à la Haye un traité d’alliance, dans le but d’arracher la couronne d’Espagne à Philippe V, pour la placer sur la tête d’un archiduc, auquel elles donnèrent prématurément le nom de Charles III.

L’Espagne dut résister à cette coalition. Mais elle était à peu près dépourvue de soldats et de marins. Cependant, l’argent ne lui manquait pas. A la condition toutefois que ses galions, chargés de l’or et de l’argent de l’Amérique, entrassent dans ses ports. Or, vers la fin de 1702, elle attendait un riche convoi que la France faisait escorter par une flotte de vingt-trois vaisseaux commandés par l’amiral de Château-Renaud, car les marines coalisées couraient alors l’Atlantique.

Ce convoi devait se rendre à Cadix, mais l’amiral, ayant appris que la flotte anglaise croisait dans ces parages, résolut de rallier un port de France.

Les commandants espagnols du convoi protestèrent contre cette décision. Ils voulurent être conduits dans un port espagnol, et, à défaut de Cadix, dans la baie de Vigo, située sur la côte nord-ouest de l’Espagne, et qui n’était pas bloquée.

L’amiral de Château-Renaud eut la faiblesse d’obéir à cette injonction, et les galions entrèrent dans la baie de Vigo. Malheureusement cette baie forme une rade ouverte qui ne peut être aucunement défendue. Il fallait donc se hâter de décharger les galions avant l’arrivée des flottes coalisées, et le temps n’eût pas manqué à ce débarquement, si une misérable question de rivalité n’eût surgi tout à coup. […]

Les commerçants de Cadix avaient un privilège d’après lequel ils devaient recevoir toutes les marchandises qui venaient des Indes occidentales. Or, débarquer les lingots des galions au port de Vigo, c’était aller contre leur droit. Ils se plaignirent donc à Madrid, et ils obtinrent du faible Philippe V que le convoi, sans procéder à son déchargement, resterait en séquestre dans la rade de Vigo jusqu’au moment où les flottes ennemies se seraient éloignées.

Or, pendant que l’on prenait cette décision, le 22 octobre 1702, les vaisseaux anglais arrivèrent dans la baie de Vigo. L’amiral de Château-Renaud, malgré ses forces inférieures, se battit courageusement. Mais quand il vit que les richesses du convoi allaient tomber entre les mains des ennemis, il incendia et saborda les galions qui s’engloutirent avec leurs immenses trésors. »

Le capitaine Nemo s’était arrêté. Je l’avoue, je ne voyais pas encore en quoi cette histoire pouvait m’intéresser.

« Eh bien ? Lui demandai-je.

— Eh bien, monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo, nous sommes dans cette baie de Vigo, et il ne tient qu’à vous d’en pénétrer les mystères. »

Le capitaine se leva et me pria de le suivre. J’avais eu le temps de me remettre. J’obéis. Le salon était obscur, mais à travers les vitres transparentes étincelaient les flots de la mer. Je regardai.

Autour du Nautilus, dans un rayon d’un demi-mille, les eaux apparaissaient imprégnées de lumière électrique. Le fond sableux était net et clair. Des hommes de l’équipage, revêtus de scaphandres, s’occupaient à déblayer des tonneaux à demi pourris, des caisses éventrées, au milieu d’épaves encore noircies. De ces caisses, de ces barils, s’échappaient des lingots d’or et d’argent, des cascades de piastres et de bijoux. Le sable en était jonché. Puis, chargés de ce précieux butin, ces hommes revenaient au Nautilus, y déposaient leur fardeau et allaient reprendre cette inépuisable pêche d’argent et d’or.

Je comprenais. C’était ici le théâtre de la bataille du 22 octobre 1702. Ici même avaient coulé les galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol. Ici le capitaine Nemo venait encaisser, suivant ses besoins, les millions dont il lestait son Nautilus. C’était pour lui, pour lui seul que l’Amérique avait livré ses précieux métaux. Il était l’héritier direct et sans partage de ces trésors arrachés aux Incas et aux vaincus de Fernand Cortez !

« Saviez-vous, monsieur le professeur, me demanda-t-il en souriant, que la mer contînt tant de richesses ?

— Je savais, répondis-je, que l’on évalue à deux millions de tonnes l’argent qui est tenu en suspension dans ses eaux.

— Sans doute, mais pour extraire cet argent, les dépenses l’emporteraient sur le profit. Ici, au contraire, je n’ai qu’à ramasser ce que les hommes ont perdu, et non seulement dans cette baie de Vigo, mais encore sur mille théâtres de naufrages dont ma carte sous-marine a noté la place. Comprenez-vous que je sois riche à milliards ?

— Je le comprends, capitaine. Permettez-moi, pourtant, de vous dire qu’en exploitant précisément cette baie de Vigo, vous n’avez fait que devancer les travaux d’une société rivale.

— Et laquelle ?

— Une société qui a reçu du gouvernement espagnol le privilège de rechercher les galions engloutis. Les actionnaires sont alléchés par l’appât d’un énorme bénéfice, car on évalue à cinq cents millions la valeur de ces richesses naufragées.

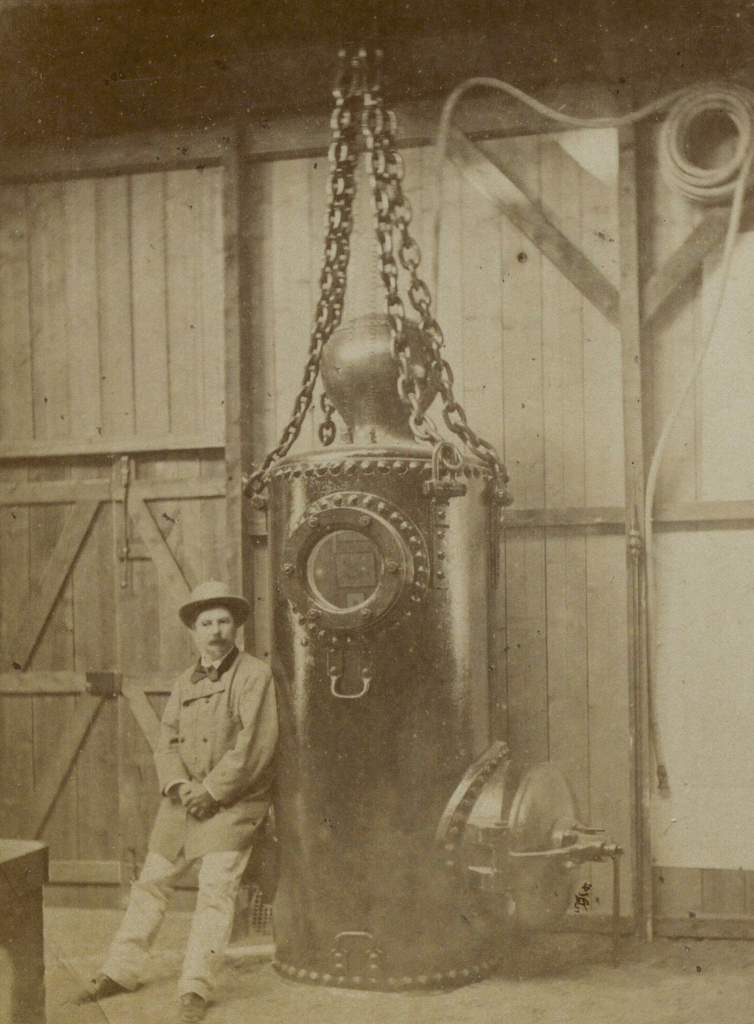

La première expédition de la Compagnie de sauvetage des galions de Vigo est effectivement lancée en décembre 1869. On en confie la direction à Ernest Bazin (1826-1898), sur la goélette Julien-Gabrielle, partie de Nantes. On compte notamment exploiter une cloche à plonger inventée par Bazin, qui doit permettre de reconnaître le site de l’épave avant une exploration plus poussée.

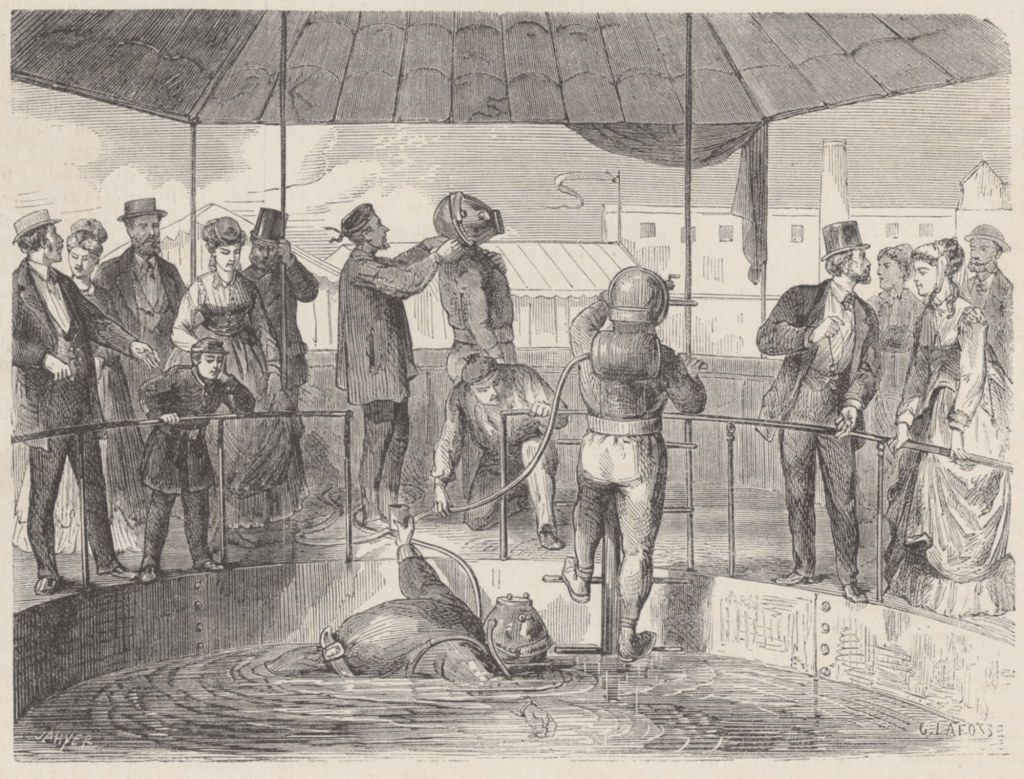

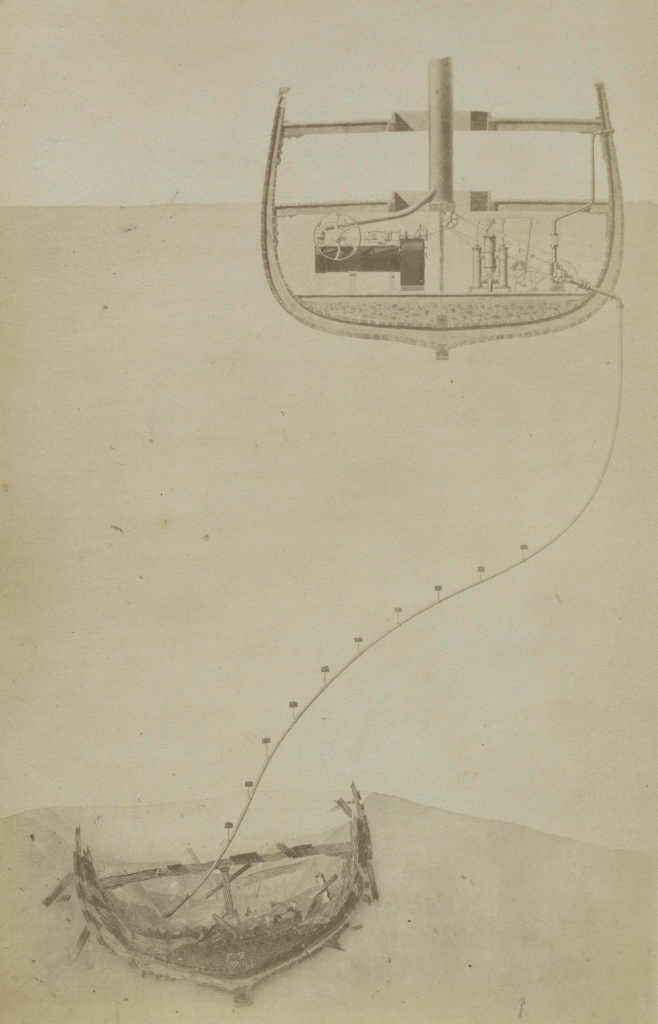

Une équipe de plongeurs est également équipée de « scaphandres autonomes », conçus par Benoît Rouquayrol et le lieutenant de vaisseau Auguste Denayrouze. Le dispositif, également illustré dans le roman de Jules Verne, est pourvu d’une soupape permettant l’alimentation à la demande en air respirable depuis un réservoir cylindrique porté sur le dos du plongeur. L’appareil permet de travailler jusqu’à trois heures à une profondeur d’une cinquantaine de mètres. Il a été présenté au grand public à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris en 1867, à l’occasion duquel ses concepteurs ont reçu une médaille d’or. Onze épaves sont localisées grâce à cet équipement de pointe au cours des trois premiers mois d’exploration.

Le peintre et photographie Jean-Baptiste Henri Durand-Brager (1814-1879) fait lui-aussi partie de l’expédition. Il décrit la sensation d’une plongée dans cet appareil :

« Le patient qui entre dans cette boîte pour la première fois, éprouve tout d’abord une sensation des plus désagréables ; c’est celle du retentissement de la fermeture de l’appareil, mais elle n’est que passagère ; elle est remplacée promptement par la sensation que lui fait éprouver, au commencement de l’immersion, un bruissement imperceptible, une espèce de cliquetis métallique que produit le cylindre en s’immergeant ; c’est l’affaire de deux ou trois secondes, puis l’œil inquiet fouille curieusement à travers l’objectif dans les profondeurs glauques de la mer. On descend toujours et toujours ; enfin un léger mouvement d’oscillation vous laisse deviner que l’observatoire touche le fond ; alors une plus forte sensation, celle du silence absolu, vous écrase. Ce silence est inexplicable, c’est le néant ; si les plongeurs sont en travail, c’est une autre affaire.

Au silence succède un murmure rauque et intermittent, dont on ne peut se rendre bien compte ; c’est un frôlement qui paraît se produire à la surface extérieure de la tôle, tantôt au-dessus, tantôt sur la paroi latérale, tantôt au-dessous.

L’œil inquiet interroge à travers l’objectif les profondeurs de la mer et finit par distinguer, comme au milieu d’un épais brouillard, des formes étranges, fantastiques, qui se meuvent lentement et maladroitement ; leurs énormes têtes oscillent pesamment de ci, de là, laissant briller par intervalle les larges facettes de leurs grands yeux atones. Tantôt ils paraissent doués de trois bras, mais alors ils n’ont qu’une jambe, tantôt trois jambes et un bras ; ces membres, semblables aux tentacules d’un poulpe monstrueux, se raccourcissent et s’allongent jusqu’à se perdre dans les profondeurs de l’obscurité sous-marine ; puis on ne voit plus qu’une masse informe ; elle semble s’avancer vers l’observatoire : alors, paraît, à toucher la lentille de l’objectif, la tête carapaçonnée d’un plongeur.

Cet intrépide travailleur d’un monde sous-marin vous souhaite la bienvenue dans ses Etats, mais d’une voix si caverneuse qu’elle semble d’outre-tombe. »

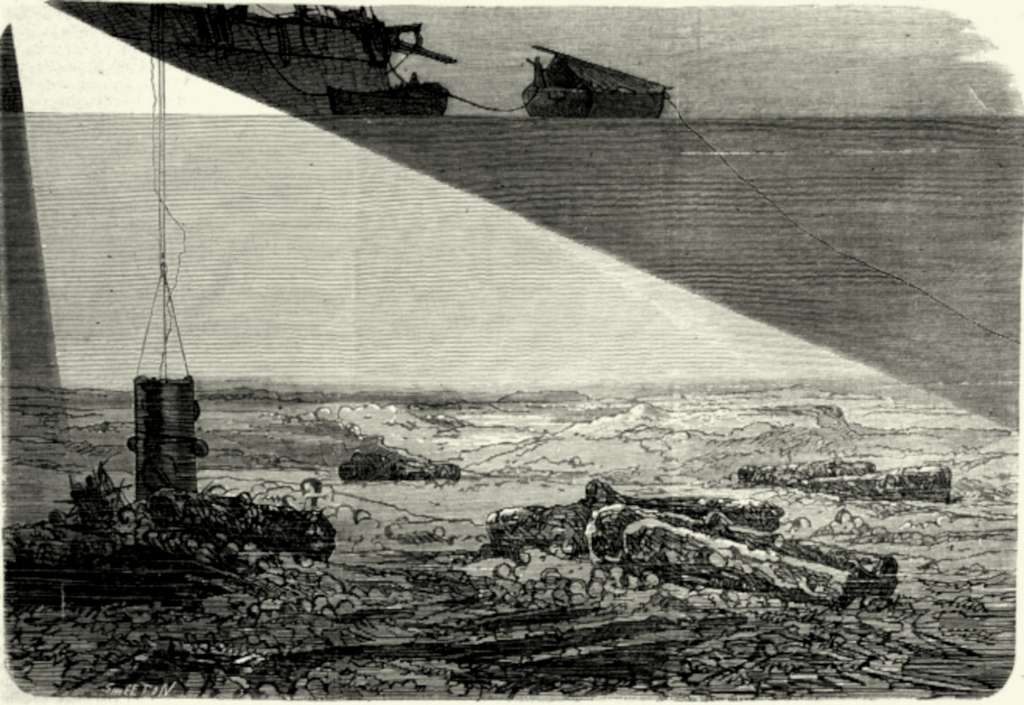

La profondeur n’excède pas dix mètres dans la baie de Saint-Simon, au fond de la baie de Vigo. Une lanterne immergée permet aux plongeurs de voir comme en plein jour. Un puissant éclairage électrique depuis le navire permet également de poursuivre les travaux de nuit dans les zones où la profondeur est moindre, et de ne rien manquer du spectacle décrit par Durand-Brager :

« A la lumière électrique, l’effet produit est infiniment plus saisissant encore : l’observatoire est noyé dans une mer de paillettes d’or et de saphirs ; le foyer lumineux, qui a la forme d’un cône tronqué dont le sommet est la lanterne et la base, le sol, est d’une intensité extrême ; l’auréole lumineuse qui l’entoure reflète toutes les couleurs du spectre solaire et va, en s’évanouissant, se perdre dans la nuit des eaux. C’est féérique et indescriptible ; c’est un monde dont les plantes et les habitants sont de brillants et d’émeraudes.

C’est une véritable nécropole de vaisseaux. Ici, des tas de boulets, corrodés et couverts de productions aquatiques ; là, des groupes de canons pêle-mêle, enchevêtrés dans des masses de coquilles, de ferrailles et des débris de toutes sortes. Ailleurs, ce sont des espèces de tumulus dont la forme accuse quelques débris enfouis dans le sable. Tout cela se distingue comme en plein soleil ; les plus petits détails étaient perceptibles à ce point que le sifflet du capitaine, jeté par-dessus le bord, fut immédiatement remonté par un plongeur ».

On remonte les premiers artefacts : une couleuvrine de 9 livres, des boulets, plusieurs canons, puis des poteries, des porcelaines orientales, de petites coupes d’argent. Plus sinistre, des restes humains, ceux des malheureux tués au combat ou n’ayant pu évacuer à temps les navires incendiés. Rien toutefois du fabuleux trésor que l’on cherche sans succès. Tout au plus remonte-t-on quelques lingots d’argents de l’épave de l’Almirante, qui donnent à Hyppolite Magen la certitude de trouver le trésor espéré.

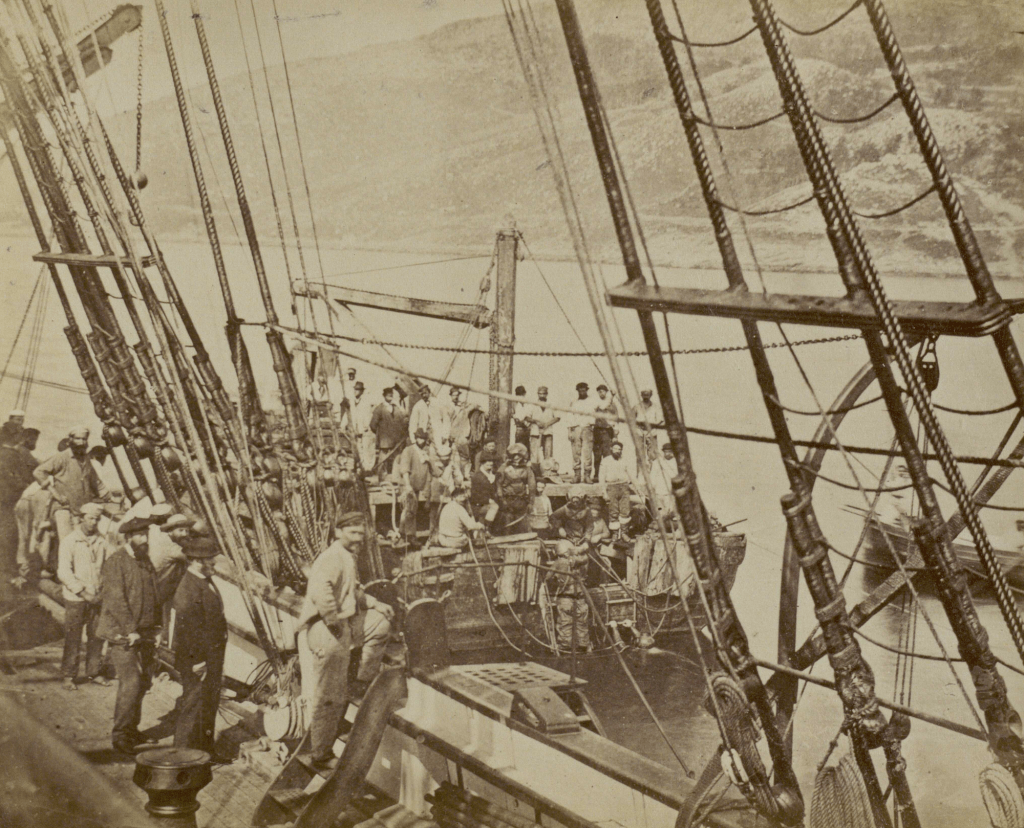

On ne désespère pas encore, et l’on annonce dès la fin de la mission en juin 1870 que les recherches vont se poursuivre depuis le bâtiment à vapeur Vigo que l’on arme à Bayonne, et qui portera quatre fois plus de plongeurs. La guerre de 1870 va cependant retarder l’expédition, et ce n’est qu’en 1872 qu’une nouvelle souscription permet de lever les fonds pour l’armement du Vigo. Rouquayrol et Denayrouze, les inventeurs de l’appareil de plongée employé, font cette-fois partie de la mission pour apporter leur expertise aux plongeurs. Jean-Baptiste Henri Durand-Brager fait de nouveau partie de l’expédition et immortalise les fouilles dans une série de clichés aujourd’hui conservés par la bibliothèque municipale d’Angers.

Cette seconde expédition permet l’exploration de l’épave du Teillero qui repose sur le fond de la baie. La fouille de l’épave du galion Santa Cruz, complètement envasé, nécessite la mise en œuvre d’une autre invention de l’ingénieux Ernest Bazin : un extracteur mis en œuvre depuis une barge en surface permet d’extraire les sédiments et de découvrir le navire, dont on extraira de nouveau des canons et de nombreux objets, mais toujours pas de trace d’or ou d’argent.

Les nouvelles découvertes ne peuvent cacher un nouvel échec : les lingots restent désespérément introuvables, à croire que le capitaine Nemo est bel et bien passé par Vigo ! Les actionnaires font un scandale, les journaux ne parlent plus que de « l’affaire des galions de Vigo ». On ne montera plus de nouvelles expéditions pour tenter de retrouver l’insaisissable trésor.

Au printemps 1878, l’écrivain Jules Verne quitte Nantes à bord de son yacht à vapeur le Saint Michel III, qui doit le mener en Méditerranée. Il voyage en compagnie de son frère Paul, du député Edgar Raoul-Duval et de Louis-Jules Hetzel, le fils de son éditeur. Faisant escale à Vigo, les plaisanciers rencontrent la frégate-école Flore qui rentre de sa campagne d’application en Méditerranée. La frégate salue le Saint-Michel III et son commandant, le capitaine de vaisseau Pierre, invite sans tarder l’auteur de Vingt mille lieues sous les mers à déjeuner à son bord. L’après-midi, Jules Verne découvre à bord du canot à vapeur de la Flore la baie de Vigo qu’il décrit comme un fjord enchanteur, bordé d’orangers. Le soir, les plaisanciers et l’équipage de la frégate assistent à une grande fête et à un feu d’artifice donné à Vigo.

A son retour en France Jules Verne offrira au carré de la Flore une collection complète de ses œuvres. L’élève ingénieur hydrographe Maurice Rollet de l’Isle, embarqué à son tour sur la Flore trois ans plus tard, découvrira les ouvrages à bord : « Notre bibliothèque est malheureusement peu fournie. L’Histoire du Consulat et de l’Empire de Thiers en forme le fonds et le tréfonds avec quelques volumes de Jules Verne ». L’intéressé est loin de se douter que ces ouvrages ont été offerts par l’écrivain lui-même, en remerciement d’une visite sur les lieux de la bataille du 23 octobre 1702, et des exploits du capitaine Nemo qui emporta l’or des galions de Vigo au nez et à la barbe des membres de l’expédition d’Hyppolite Magen !

En 2005, à l’occasion du centenaire de la mort de Jules Verne, une statue de bronze est édifiée sur le port de Vigo. Un juste hommage pour celui qui cultiva la légende du trésor de la baie de Vigo.