Enseigne de vaisseau Paul Henry (1876-1900)

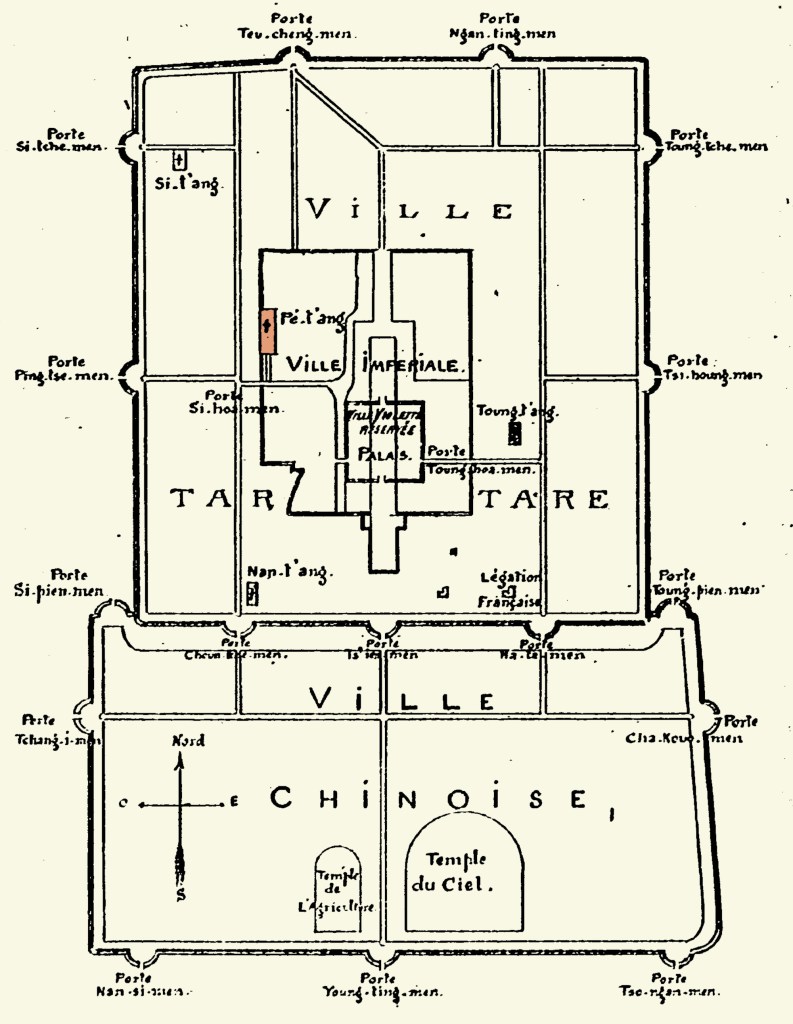

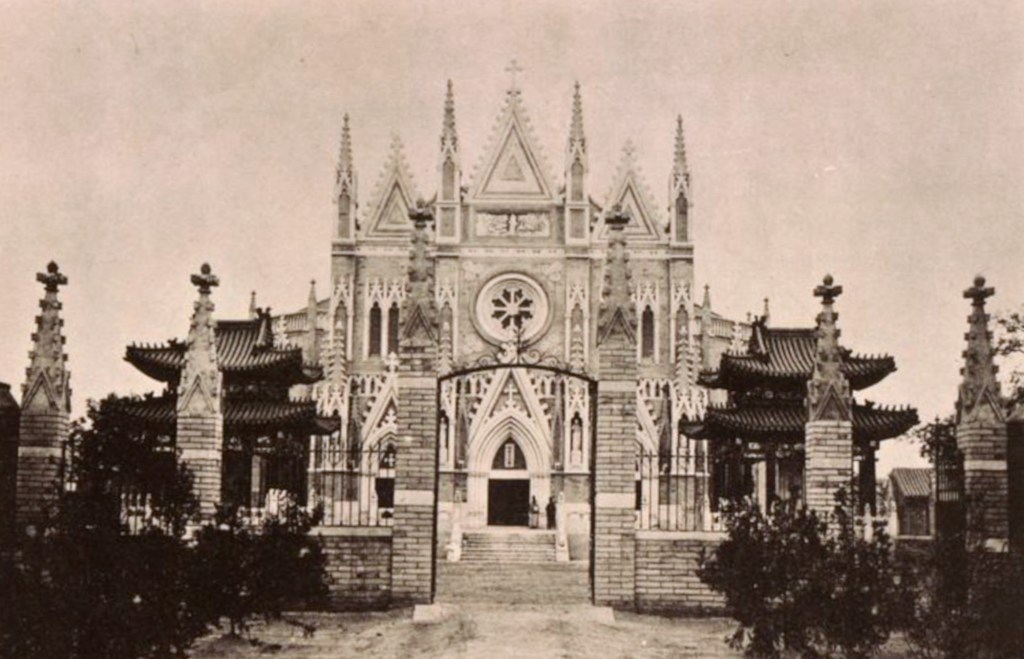

Le 1er janvier 1900, l’enseigne de vaisseau Paul Henry apprend sa nouvelle affectation : il part en Extrême-Orient relever un officier démissionnaire sur le croiseur d’Entrecasteaux. Le jeune homme de vingt-trois ans va toutefois trouver la Chine en proie à la plus vive agitation. La rébellion des « Poings de la justice et de la concorde », plus connus sous le surnom de « Boxeurs », menace les légations européennes de Pékin. Loin de la guerre navale, c’est à la tête d’une poignée de fusiliers marins français et italiens que Paul Henry va s’illustrer au sacrifice de sa vie, organisant avec succès la défense du petit périmètre de Pé-T’ang, la cathédrale de Pékin, isolée des autres retranchements européens. Nous vous proposons une sélection des lettres adressées par Paul Henry à sa famille et à son supérieur hiérarchique, le lieutenant de vaisseau Darcy, retraçant le cours de ces événements dramatiques.

Marseille, 28 janvier 1900. – Avant de quitter la France, mes bon parents chéris, et tous mes frères et sœurs, je veux vous envoyer le dernier baiser. Dans deux heures, nous aurons appareillé, et pour de longs mois je dirai adieu à la « doulce France ». Vous dire que je suis gai, ce serait un peu exagéré ; rien de poignant comme ces départs, et j’en ressens d’autant plus le déchirement que je m’étais habitué à la vie de famille, pendant les bons jours passés à Angers. Mais « A Dieu vat ! » on est marin, après tout ! Un an d’absence, ce n’est rien ; quelle fête, que celle du retour ! quel bonheur intense ! c’est en quelque sorte un phare qui éclaire toute la campagne. A peine parti, je pense déjà à ce jour béni, et plus on est loin, plus ou souffre, plus le mot tragique du retour réchauffe le cœur et remonte le moral.

A bord de l’Armand-Béhic, 28 janvier 1900. – 4 heures. Je viens d’arriver à bord ; tous mes bagages sont embarqués, même ma bicyclette, qui a trouvé un petit coin dans une cale, grâce à l’obligeance d’un officier du paquebot. Ma chambre est grande, et mon panier n’y tient pas trop de place. Seulement je suis à tribord, et quand nous serons dans l’océan Indien, cap à l’est, j’aurai le soleil toute la journée. Aussi tâcherai-je de me faire donner une cabine à bâbord, ce qui ne sera pas très difficile, puisque, paraît-il, nous ne sommes pas beaucoup de passagers de première.

De Meaux, Brossier et moi, nous sommes montés sur le spardeck pour jouir d’un coup d’œil curieux qu’offre le pont d’un bateau en partance. Peu à peu, pendant que nous causons, le temps passe. Voici maintenant le courrier qui arrive à bord… ça a l’air tout simple, n’est-ce pas ? d’embarquer le courrier ; quelques sacs de lettres à jeter à bord… Erreur, ô naïfs humains ! nous ne sommes pas de vulgaires facteurs. Voici sur le quai une interminable file de gens courbés sous le poids de sacs monstrueux. On dirait de longues caravanes de fourmis ravitaillant leur fourmilière. Pendant plus d’une demi-heure, sans discontinuer, les sacs succèdent aux sacs.

Soudain une cloche tinte longuement, tristement, on dirait le glas des adieux. Et, en effet, elle prévient la foule des parents et amis des partants qu’il est temps de quitter le bord. Vite un dernier baiser, une dernière étreinte, et l’on se quitte. Un bruit de chaînes, des coups de sifflet, des gens affairés qui courent d’un bout à l’autre du pont, des ordres qui se croisent et, au milieu de ce vacarme, le commandant très digne, qui se promène sur la passerelle, voilà qui sent l’appareillage. Décidément, il est grand temps que Brossier descende à terre, s’il ne veut partir avec nous vers les lointains pays de Chine. Ce n’est pas que cette perspective lui déplaise, mais il n’y a pas moyen.

Nous sommes dérapés. « L’ancre est haute ! » crie-t-on de l’avant. Nous commençons à nous ébranler doucement, très doucement, et puis, crac ! on s’aperçoit que notre ancre a mordu dans la chaîne d’un transatlantique mouillé près de nous. Nous stoppons, on manœuvre la chaîne ; bref, on perd du temps, et voici que la nuit tombe. Tout à l’heure, quand le paquebot rangera les jetées, les parents et amis n’auront pas même la consolation de voir une dernière fois la chère silhouette de ceux qui s’en vont au loin.

Nous voilà dégagés ; lentement, majestueusement, comme un blanc fantôme, l’Armand-Béhic glisse dans la nuit. Nous voilà sortis du port, en route pour le large. Ce n’est plus Marseille que je vois, c’est la chère maison de famille où il fait si bon vivre, c’est le vieux Kergresq, où les jours s’écoulent si doucement, si gaiement, au milieu de parents chéris et d’amis si bons. A tous je dis adieu, mais c’est un adieu qui sent déjà le retour, il me semble. Dans quelques mois, c’est le port que je reverrai, c’est la même foule qui sera massée sur les jetées. Mais ce seront des cris de joie qu’elle poussera, et je connais un jeune homme qui ne sera pas plus triste qu’il ne faut.

Peu à peu les derniers feux s’éteignent, et maintenant, sous la forte poussée de nos deux hélices, nous nous enfonçons dans le sombre horizon.

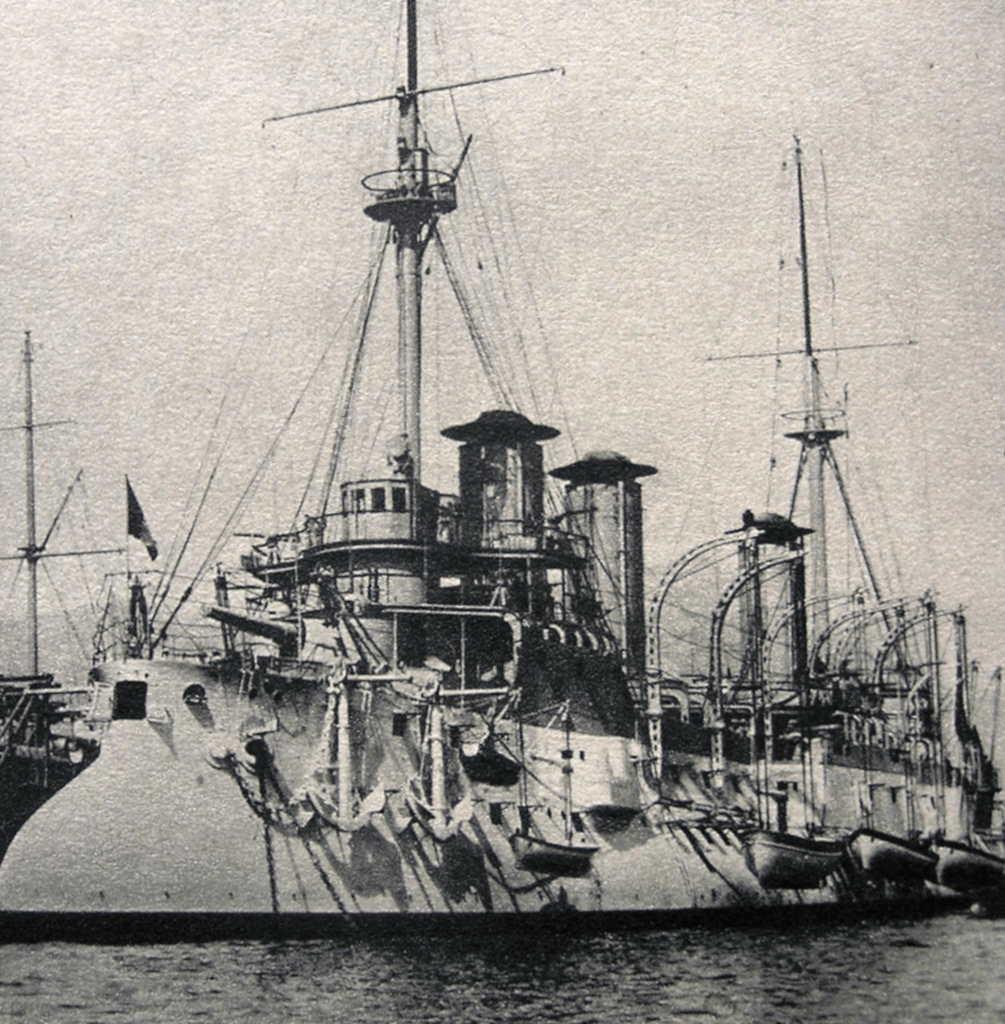

Rivière de Saïgon, 20 février 1900. – J’aperçois un de mes fistots, Wayne d’Arche, qui a fait l’intérim sur le d’Entrecasteaux, entre le départ de l’enseigne que je remplace et mon arrivée. Comme il y a bientôt trente mois qu’il a quitté la France, il est plutôt joyeux de me voir arriver. Il se met très gentiment à ma disposition, et nous partons tous deux pour le d’Entrecasteaux. Nombreuses visites naturellement, à l’amiral, au commandant, au chef d’état-major, au second, etc. Après quoi je me suis mis à faire mon déménagement, et c’est seulement aujourd’hui que je le finis.

23 février. – Le bateau est grand, bien aménagé ; le pont est très dégagé ; les chambres sont grandes et ont des sabords, ce qui est un énorme avantage. Il n’y a pas de quoi y donner un bal ; mais pour un bateau c’est une belle chambre, et je m’y trouve très bien. C’est sur le bureau que j’ai mis les quelques photographies que j’ai de vous, c’est mon petit coin préféré.

Les autorités supérieures ont été très étonnées de voir arriver un enseigne de vaisseau fusilier, quand elles attendaient un torpilleur. Aussi m’a-t-on donné provisoirement la torpille, la compagnie de débarquement et une tourelle de canon de 240. Vous voyez qu’avec ça j’ai de quoi m’occuper, d’autant plus que ce n’est pas encore tout : j’ai en plus le quart de midi à 4 heures tous les deux jours.

Dimanche 25 février. – J’ai dîné chez l’amiral ; on a parlé de notre prochaine tournée dans le nord. Nous partirons probablement dimanche pour Tourane, Hong-Kong, Chang-Haï, le Japon, Vladivostok ; nous redescendrons ensuite en baie d’Halong (Tonkin). Nous serons alors au mois de septembre ; nous irons de là à Batavia, peut-être en Australie, peut-être même en Nouvelle-Zélande. A moins qu’il y ait encore une baroufle quelconque avec la Chine ; car tous ces projets sont splendides, mais il suffit d’un rien pour les faire avorter.

Samedi 3 mars. – Nous ne partons plus demain, mais mercredi soir. Le travail se fait très mal dans cet arsenal ; on a été obligé de recommencer plusieurs fois les quelques réparations dont le bateau avait besoin, après dix mois de campagne. Et cependant il n’y avait pas de grosses avaries. Cela vous montre la valeur de Saïgon comme point d’appui, en cas de guerre.

Lundi 12 mars. – Notre brave d’Entrecasteaux se paye ce soir une danse de première qualité. Quelles secousses, Seigneur ! Heureusement que j’ai le cœur et l’estomac solidement amarrés. A chaque lame, l’avant est balayé ; sur la passerelle, l’officier de quart est trempé.

Yokohama, Samedi 21 avril. – Grand déjeuner au carré, ce matin, et ce soir dîner chez le consul. Journée bien remplie, comme vous le voyez. On commence à reparler de détachement à Pékin ou Tien-Tsin ; si on en envoie un, c’est moi qui marche en qualité de fusilier.

Yokohama, mardi 24 avril. – Voici le programme des prochaines semaines : nous partirons samedi matin pour Kobé, un port de la mer intérieure, où nous assisterons à une grande revue de la flotte japonaise. Nous y resterons quatre ou cinq jours, et nous irons ensuite à Nagasaki. Nous y passerons très peu de temps, et nous irons, avec le Pascal et le Jean Bart, faire une tournée dans le Pé-tchili. Cette tournée consistera probablement en visites plus ou moins diplomatiques aux Russes à Port-Arthur, aux Anglais à Weï-Haï-Weï, et aux Allemands à Kiao-Tchéou. En plus de cela, les affaires de Chine allant en se compliquant de jour en jour, il est à craindre que nous restions immobilisés longtemps à Takou, Tché-Fou et autres ports voisins de Pékin. Si on envoie un détachement à Pékin ou à Tien-Tsin, c’est moi qui le commanderai ; du moins c’est ce qui est décidé maintenant. Mais je no’se espérer une pareille chance ; il n’y aurait aucun danger à courir, par conséquent vous pouvez être tout à fait tranquilles. J’aurais envié le plaisir du commandement, celui de pouvoir étudier de près la vie chinoise. Je continue à me porter admirablement, et à me trouver très heureux à bord.

Tché-Fou, lundi 21 mai. – Arrivés à Tché-Fou. Des missionnaires ont annoncé à l’abbé le massacre d’une cinquantaine de chrétiens, aux environs de Pékin. Les troubles continuent, et cependant on ne parle plus de débarquer un détachement de marins.

Takou, 27 mai. – Les événements sont très graves, et, d’un moment à l’autre, on s’attend à débarquer les troupes. Hélas ! je crains fort que ce ne soit du Descartes, qui va nous rejoindre d’ici deux jours, et comme notre commandant ne veut pas larguer ses hommes !… Pourtant quel honneur que de pouvoir protéger, de quelque infime façon que ce soit, les missionnaires et les bonnes sœurs qui peuvent être massacrés du jour au lendemain !

Takou, 28 mai. – Je pars pour Pékin. Je suis dans toute la fièvre du départ, et je n’ai pas le temps de réunir de copier les quelques notes touffues que je prends tous les soirs. Je suis ravi de partir, sous tous rapports. Ne vous inquiétez pas. Nous ne courons aucun danger. C’est un appui purement moral que nous allons prêter là-bas. Quel magnifique rôle, pour un bon chrétien, que de protéger les missionnaires ! Soyez donc heureux comme je le suis. Encore une fois, ne vous inquiétez pas. Continuez à m’écrire au d’Entrecasteaux. Je vous embrasse bien fort tous, comme je vous aime. Encore une fois, je vous embrasse.

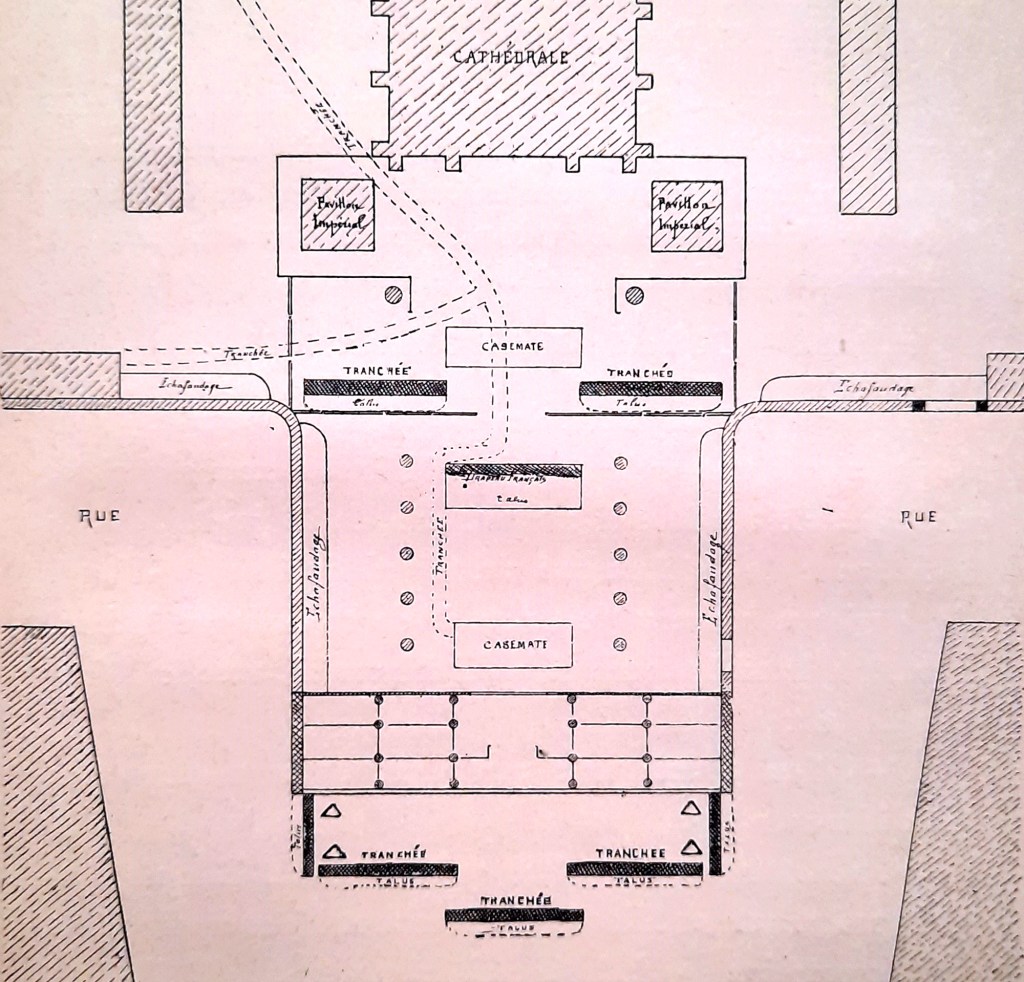

Pé-Tang, samedi 3 juin 1900. – Capitaine, les hommes sont maintenant complètement reposés, et nous n’attendons plus que les bagages pour achever notre installation. Monseigneur Favier se charge de nous fournir tout ce qui nous sera nécessaire pour la nourriture ; il a mis à ma disposition une cuisine et des cuisiniers chinois. Seulement il lui serait très difficile de faire du pain pour trente hommes tous les jours. Votre fournisseur peut-il s’en charger ?

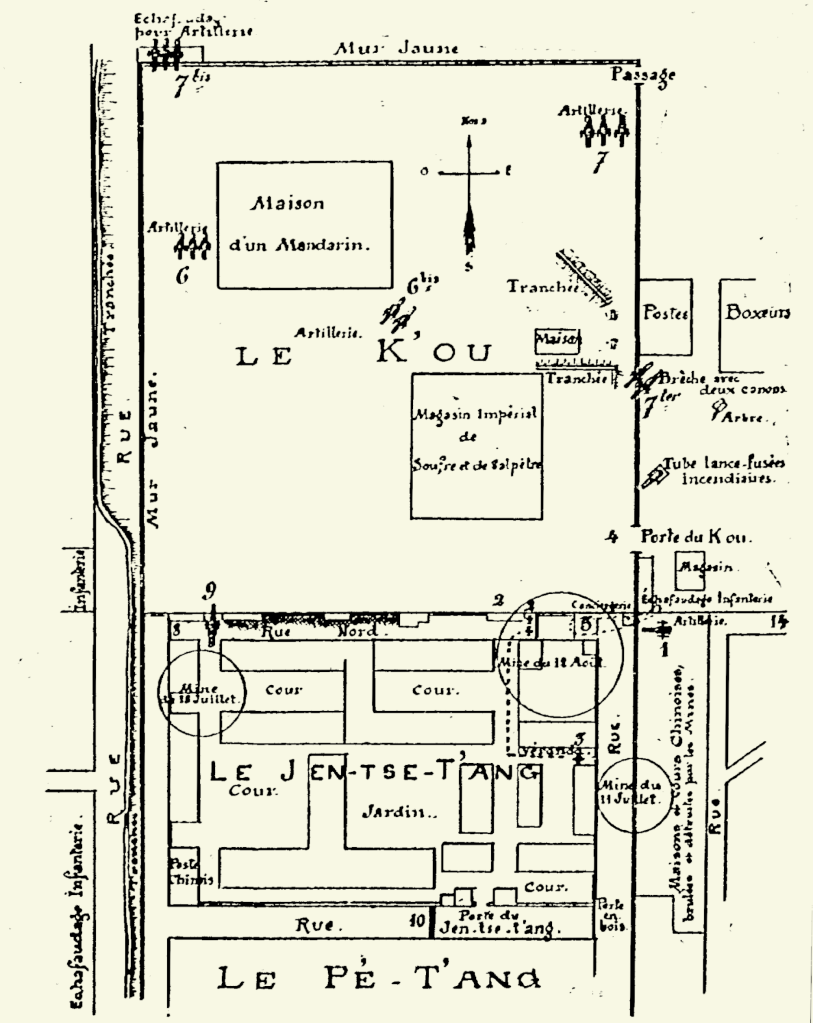

Voici les mesures que j’ai prises, de concert avec Monseigneur Favier, et que je soumets à votre approbation. Pendant le jour, un factionnaire armé se tient à l’entrée principale sud. Pendant la nuit, deux postes de quatre hommes, commandés par des gradés ou des fusiliers brevetés, sont placés l’un à la porterie du sud, l’autre dans le parloir des sœurs, du côté nord. Les hommes se couchent tout équipés, leurs armes à portée de la main. A la première alerte, ils seraient réveillés par des veilleurs chinois, et organiseraient la défense en attendant mon arrivée avec le gros du détachement. J’ai donné aux chefs des postes l’ordre formel, à moins d’impossibilité absolue, de ne pas tirer avant que je n’aie pris le commandement. Les cartouches restent empaquetées. J’espère donc ne pas avoir de fausses alertes ; il est d’ailleurs plus que probable que MM. les Boxeurs vont se tenir tranquilles. Hier et cette nuit, absolument rien de particulier.

4 juin 1900. – Rien de particulier depuis hier matin. Jouannic est arrivé vers 11 heures avec les bagages ; les hommes ont trouvé leurs effets au complet, et j’ai fait mettre les munitions dans ma chambre. Voici le service que j’ai installé provisoirement, en attendant vos ordres. J’ai divisé ma section en six groupes de quatre hommes. J’ai, dans chaque escouade, au moins un gradé ou un breveté de mousqueterie. Les groupes un, trois, cinq sont de service les jours impairs ; deux, quatre, six les jours pairs. Des groupes de service assurent pendant la journée diverses corvées, lavage des chambrées, travaux d’aménagements, etc., plus une faction à l’entrée. Pendant la nuit, deux postes sont employés comme je vous l’ai dit. Le troisième fournit un factionnaire à l’entrée du cantonnement. Ce sera, pour chaque homme, une moyenne de deux heures et demie de quart de nuit tous les six jours ; je crois que ce n’est pas trop demander.

Ce matin, la moitié de la section formera le piquet de messe. A la fin de la cérémonie, je présenterai la section à Monseigneur Favier.

5 juin 1900. – Je n’ai encore rien à vous signaler pour la nuit dernière. Pas la moindre alerte ; aux environs tout est calme. J’ai soumis à Monseigneur Favier un plan de défense, qu’il a approuvé. Je vais vous le faire copier, et vous l’envoyer ce soir ou demain matin. En plus de trente marins, je puis compter sur une centaine de Chinois armés de lances. Tout l’après-midi d’hier j’ai fait avec le détachement des exercices de combat. Ce soir, à partir d’une heure, les hommes seront à leur poste, les faisceaux formés, les cartouchières et musettes approvisionnées à cent vingt cartouches. Pendant les nuits où on aura le plus à redouter une attaque, ils coucheront à proximité de leurs postes.

Je n’ai pas grande expérience des choses de la guerre, mais je crois pouvoir affirmer que contre les Boxeurs nous pourrons tenir très longtemps. J’aurai besoin d’une vingtaine de rubans de chapeau. Lohézic en a, je crois, apporté une centaine.

6 juin 1900. – Je vous envoie les dispositions que j’ai prises de concert avec Monseigneur Favier. Je crois qu’avec trente hommes j’ai très suffisamment de monde, surtout n’ayant plus à m’occuper des sœurs. J’ai reçu hier le détachement italien, et me suis mis aussitôt en rapport avec son commandant. Cette nuit, j’ai attendu l’attaque, rien n’est venu ; les hommes dormaient tout équipés au poste, à l’entrée. Les Chinois, armés d’instruments divers, ont veillé par « bordée » mais restant à leur poste de combat. Vous ne pouvez pas vous imaginer le spectacle digne de Salammbô qu’offrait, au clair de lune, cette horde de Chinois enturbannés de blanc et armés d’immenses pieux, veufs, hélas ! pour la plus grande partie, de fers de lance.

8 juin 1900. – Rien de particulier à vous annoncer. Les hommes sont plein d’entrain, connaissent bien leurs divers postes de combat, et ne désirent qu’une chose, c’est de voir arriver les Boxeurs, qui nous font poser depuis trois nuits. Je crois qu’ils attendront longtemps.

Il paraît maintenant que c’est pour le 15 de la lune, c’est-à-dire après-demain. Le chemin de fer de Tien-Tsin est-il rétabli ? Mystère. L’impératrice va, dit-on, rentrer : c’est la paix. Deux heures après, c’est dementi : c’est la guerre. Nous sommes maintenant tout à fait parés, et, avec l’aide de Dieu, les Boxeurs seront repoussés avec pertes. Les lebels ne plaisantent pas. Sur ce, je ceins ma vaillante épée, je m’arme de mon revolver, et vais m’étendre sur mon dodo, en attendant minuit et demi, pour faire une ronde ; après quoi, sauf alerte, je pourrai dormir jusqu’à cinq heures et demie.

9 juin 1900. – Nous avons eu cette nuit plusieurs alertes. A minuit et demi, on est venu me prévenir qu’un grand incendie venait d’être allumé dans l’ouest, à quelques centaines de mètres de nous, et un autre dans le sud-ouest, mais plus loin ; ces incendies ont duré toute la nuit. A 2 heures et à 3 heures, j’ai été réveillé par plusieurs coups de fusil tirés tout près, du côté du nord-est, mais rien ne s’en est suivi ; il n’y avait pas d’ailleurs autour de nous de rassemblement inquiétant.

Dans la journée, j’apprends plusieurs nouvelles importantes. D’abord l’impératrice est rentrée avec le jeune empereur. Monseigneur Favier, revenant de la légation, a dû attendre que la rue soit ouverte pour continuer son chemin. Car vous savez qu’en Chine, quand le souverain se promène, les rues où il doit passer sont interdites. Les portes et les fenêtres sont fermées. Quelle est au juste l’importance de l’arrivée de l’impératrice ? Là-dessus, les avis sont différents. Suivant les uns, le calme va renaître, toute émeute devenant ainsi un crime de lèse-majesté. Suivant d’autres, l’impératrice ne serait plus maîtresse de la révolution et se serait réfugiée ici, ne se sentant plus en sécurité dans le palais d’Eté. Le chemin de fer de Tien-Tsin n’est toujours pas rétabli. Mais les ministres ont pris une solution énergique. Monseigneur Favier me l’a confiée sous le sceau du secret , je puis donc le confier à mon journal, qui ne vous arrivera que dans des mois ! La paix sera faite tout de suite, sinon plusieurs milliers d’Européens seront débarqués, et une véritable expédition commencera. C’est évidemment très joli, les ministres sont tous d’accord parce que leur peau est en danger. Mais quand les Russes et les Anglais auront débarqué les troupes qu’ils avaient à Port-Arthur et à Weï-Haï-Weï, ils ne les rembarqueront pas facilement. Ce serait le partage de la Chine, et sans doute au profit des deux puissances. Pour moi, les Chinois sont trop retors pour nous offrir une situation aussi nette. Ils feront traîner en longueur, promettant la paix. Et les massacres continueront de plus belle, mais il n’y aura probablement rien à Pékin.

10 juin 1900, 3 heures. – Monseigneur Jarlin sort de chez moi, il vient de m’annoncer une grosse nouvelle. La nuit dernière, très calme ici, a été, paraît-il, très mouvementée au quartier des légations. Hier soir, les ministres avaient appris que l’impératrice avant licencié tous les soldats de Toun-fou-Siang, en leur laissant leurs armes. C’était leur dire clairement : Joignez-vous aux Boxeurs. Les ministres, très inquiets, se rendirent aussitôt au Tsong-li Yamen, et demandèrent au prince T’sing s’il répondait de leur sûreté. Le prince répondit d’une manière embarrassée, mais plutôt négativement. Aussitôt rentrés, les ministres affolés télégraphient à Tien-Tsin d’envoyer tout le monde disponible, mille hommes en toute hâte. Nouvelle difficulté : le vice-roi s’oppose au mouvement des troupes. Le corps consulaire lui déclare que, s’il ne laisse pas passer les troupes, ils ont ordre de faire immédiatement débarquer quatre mille hommes. Enfin ce matin, à 9 heures, les mille hommes sont partis de Tien-Tsin, réparant la voie de fer à mesure ; on n’en a pas encore de nouvelles. D’autre part, on apprend que les Boxeurs ont quitté Pékin en masse. Où allaient-ils ? Comme vous voyez, la situation est grave, mais loin d’être désespérée, pour moi, si les renforts peuvent arriver. Je tremble que les journaux ne vous donnent de trop fortes inquiétudes sur mon compte. Un courrier de la légation vient d’annoncer que le télégraphe de Pékin à Tien-Tsin est coupé. C’est, à mon humble avis, assez inquiétant, et voici pourquoi : bien que le chemin de fer fût coupé en plusieurs endroits, le télégraphe avait été respecté, ce qui semblait indiquer une vague complicité du gouvernement avec les Boxeurs. Mais voilà qu’au moment où les troupes européennes partent de Tien-Tsin, c’est-à-dire à un moment très grave, le télégraphe est coupé, et alors : ou le gouvernement est avec les Boxeurs, et il adopte une ligne de conduite franchement hostile, ou il est débordé par les Boxeurs.

Leurs fusils Mauser et canons Krupp sont un danger bien plus grand pour les Européens.

11 juin 1900. – A 10 heures, comme l’exercice du fusil finissait, les Chinois arrivent en faisant de grands gestes affolés. « Vite, vite, les Boxeurs arrivent : aux postes de combat ! » En un clin d’œil, les hommes sont à leurs postes, les paquets de cartouches défaits. Les Boxeurs arrivent, ils doivent être à cinq cents mètres. Je vais en avant de l’entrée voir quand on pourra ouvrir le feu ; je ne vois rien ; j’attends, rien, toujours rien. A la fin, les vigies qui sont placées en haut de l’église me font prévenir que les Boxeurs, au lieu de se diriger sur le Pé-T’ang, ont tourné à gauche, et ont filé sans tambour ni trompette. Fausse alerte. Nous rompons et rejoignons notre casernement.

A midi, un chrétien vient nous annoncer qu’on nous attaquera à 2 heures, le jour ou la nuit, on n’en sait rien. L’après-midi se passe sans encombre. Le soir, Monseigneur Favier rapporte de la légation de meilleures nouvelles. Il paraîtrait que tout danger est conjuré pour nous. Et les renforts vont arriver certainement, disent les ministres. Comment sont-ils si sûrs que cela ? Mystère. Le chemin de fer et le télégraphe ne sont pas rétablis. Les Boxeurs occupent la ligne. En attendant, le chancelier de la légation du Japon vient d’être assassiné en pleine ville, comme il se rendait à la gare pour avoir des nouvelles du détachement. Il était en voiture fermée, un soldat lui a tiré un coup de fusil : aussitôt la foule s’est ruée sur lui et l’a achevée.

12 juin 1900. – Nouvelle assurance de paix. Le Tsong-li-Yamen a formellement permis de laisser entrer les renforts. Tout cela paraît un peu rapide comme réconciliation. N’y a-t-il pas quelque chose là-dessous ? Pas de nouvelles des détachements. C’est bizarre, ils devraient être à une vingtaine de kilomètres. Encore une alerte ce soir. Au moment où nous prenons le thé, on est venu me prévenir que les Boxeurs étaient à peu de distance. J’ai fait rallier tout mon détachement à l’entrée, paré à envoyer aux postes de combat ; mais, comme hier, il n’y a rien eu, les Boxeurs ont filé.

13 juin 1900. – Nous voilà revenus à la guerre. Les nouvelles d’aujourd’hui sont très sombres. D’abord, on ne sait pas quand pourrons arriver les renforts. Ce soir, le ministre de France a fait dire que le détachement français, commandé par notre « pacha », a couché à Lang-Fan le 12, c’est-à-dire hier. Et Lang-Fan n’est qu’à moitié route. On a tué des chrétiens en pleine ville, et, ce soir, les Boxeurs se sont massés autour des légations. Je viens de monter sur l’église, un chrétien ayant annoncé que le quartier des légations brûlait ; mais nous n’avons rien vu. La grosse inquiétude pour nous, c’est l’entrée du détachement à Pékin. Pour arriver aux légations, il faut traverser deux portes solidement fortifiées et occupées par des soldats chinois. Des Boxeurs se tiennent en grand nombre auprès de ces portes. Si par malheur les réguliers font cause commune avec eux, je crois que nous sommes frits.

14 juin 1900. – Hier soir à 11 heures, on m’a fait prévenir qu’un immense incendie venait d’éclater du côté de Toung-T’ang, une grande et belle église catholique. Successivement six incendies s’allument dans l’ouest. On voit la flamme s’échapper de l’église du Toung-T’ang ; un crépitement de fusillade déchire l’air, puis tout retombe dans le silence. Je passe la nuit à la porte. Dans la journée, on brûle partout. Nan-T’ang, etc. Le soir, en prévision d’une attaque, tout le monde est à son poste de combat. La nuit est splendide, on attend une attaque ; à la fin quelques alertes, rien.

Vendredi 15 juin. – Nous avons dû coucher au poste de combat. Toute la soirée d’hier, des incendies dans toutes les directions. Vers 10 heures, clameurs effrayantes partant d’une pagode à l’ouest. Alerte. Les armes sont approvisionnées. On s’attend d’un moment à l’autre à voir arriver l’ennemi. Les cris, véritables hurlements de fauves, continuent avec des accalmies, et tout d’un coup une furie de rugissements ; mais les Boxeurs sont toujours à la même place. Il est probable que la porte de la ville jaune est fermée, et que les Boxeurs sont impuissants à la faire ouvrir. Les cris se calment vers 2 heures du matin, et nous permettent de prendre un peu de repos. La nuit finit sans incidents. La journée assez calme ; nous serons attaqués ce soir.

A 7 heures 20 du soir, on me prévient qu’une forte bande de Boxeurs se dirige vers nous. A 7 heures 25 les premiers arrivent devant la porte du sud, vêtus de grand turbans rouges et de ceintures rouges. Ils s’avancent lentement, la torche d’une main, le sabre de l’autre. Ils sont à trois cents mètres. Là, ils s’arrêtent, font des génuflexions ; ils prient Bouddha de les rendre invulnérables. Les voilà qui se lèvent ; ils s’avancent au pas gymnastique ; les voilà à deux cents mètres : « Joue ! A cent cinquante mètres, feu ! » Dix-sept balles fauchent les premiers rangs, qui s’abattent comme des capucins de cartes. « Joue, feu ! » Seconde salve, seconde fauchée. Quand la fumée est dissipée, la place est nette, à part quelques blessés, quelques égarés qui essayent de se sauver ; on les salue à coups de fusil. Un bonze, le chef de l’expédition sans doute, reçoit un coup de fusil ; il peut en chancelant gagner à un abri. Sur le terrain gisent une douzaine de cadavres. Nous sortons pour nous emparer leurs armes, et nous rentrons aussitôt munis de sabres et de lances. On a pu compter au moins seize morts, ce qui fera certainement une cinquantaine d’hommes hors de combat, en admettant la proportion de deux hommes blessés pour un homme tué.

Le premier ahurissement passé, les Boxeurs (ils se croient invulnérables) se sont rassemblés, et nous ont donné des alertes un peu dans toutes les directions. Mêmes rugissements que la nuit dernière ; ils ont mis le feu à tout un pâté de maisons voisin du Pé-T’ang. Un moment, j’avais peur des flammèches qui commençaient à devenir dangereuses. Heureusement la brise est tombée, et les maisons païennes ont continué à brûler jusqu’à ce que, faute d’aliment, le feu se soit éteint tout seul.

A 1 heure, les rugissements cessent tout d’un coup, et le grand silence est encore plus effrayant. Nous les savons groupés tout près, n’attendant qu’un signal pour se précipiter à l’assaut. A 2 heures et demie, voyant que le calme continue, je m’étends près de la porte. A 5 heures je m’éveille, tout est tranquille ; mais nous aurons sans doute une nouvelle attaque à subir aujourd’hui.

Un mandarin, qui est venu demander de ramasser les cadavres, nous donne le chiffre exact des morts : ce n’est pas seize, mais quarante-sept ; ce qui implique naturellement une centaine d’hommes hors de combat. Pour cinquante-cinq balles tirées, c’est un joli résultat. Sur les cinquante hommes qui formaient l’avant-garde, trois seulement sont partis sans blessures. Un chef a été tué, un bonze grièvement blessé ; sur les quarante-sept tués il y a vingt curieux, qui étaient venus nous voir brûler, et aussi, naturellement, aider au pillage.

A midi une alerte. Je mets au poste de combat ; mais, aucun Boxeur ne se montrant, je fais rompre. Un homme qui a réussi à s’échapper du Nan-T’ang donne quelques détails sur les incendies du Nan-T’ang et du Toung-T’ang. De nombreux chrétiens ont été massacrés, et ils sont morts avec un courage sublime. Dans la ville, des affiches invitent les « purs » à se réunir de bonne heure, pour venir brûler le Pé-T’ang. Les chefs du mouvement mettent l’hécatombe sur le compte du mauvais œil. Un courrier venu des légations annonce qu’on se bat toujours furieusement avec succès. Pas encore de nouvelles des détachements.

18 juin 1900. – Capitaine, les Boxeurs n’osent plus nous attaquer. Néanmoins toutes les nuits nous avons plusieurs alertes, et nous continuons à coucher aux postes de combat. Hier soir, on avait annoncé que les soldats viendraient avec du canon. Bien que n’y croyant pas beaucoup, j’ai fait installer un fort remblai de terre et de gabions devant l’entrée, et creuser une tranchée un peu plus loin, en avant, pour les hommes. Les hommes ne sont nullement fatigués, et gardent tout leur entrain.

22 juin 1900. – A 6 heures 30, on me fait prévenir que deux canons viennent d’être postés en arrière de la porte. Je me porte aussitôt, avec le poste de garde, derrière le remblai, et je fais prévenir le reste du détachement de se rendre immédiatement aux postes de combat. Au même instant, une troupe de soldats chinois se présente à la porte, et ouvre sur nous un feu assez violent de mousqueterie. Nous ripostons et les mettons en fuite. Ils reviennent une seconde fois, puis disparaissent au bout de quelques minutes. A 7 heures, des canons établis dans la rue, à l’abri d’un repli de terrain, ouvrent le feu sur nous. Leur tir est très bon. La plupart des coups viennent frapper les remblais de la porte, et nous ne pouvons que difficilement leur répondre, le feu étant relativement rapide, environ un coup et demi par minute, et, dans l’intervalle, la fumée nous masquant toute l’entrée du chemin. Plusieurs obus labourent la partie supérieure du remblai ; l’un enlève une baïonnette, mais personne n’est blessé. Vers 8 heures et demie, les canons commencent à viser plus particulièrement l’église. Un canon situé au sud-ouest prend le même objectif. Le tir du sud devenant plus lent, nos coups de fusil commencent à produire un bon effet, plusieurs servants sont démolis : à 9 heures et demie, les pièces sont enlevées tant au sud qu’au sud-ouest.

Nous avons déjà reçu cent quatre-vingt-six coups de canon. A 10 heures, le bombardement reprend. Cette fois, les canons sont postés sur la place sud, qui nous est masquée par plusieurs rangées de maisons ; leur objectif est l’église, qu’ils canonnent dès lors presque sans interruption. Les femmes et les enfants, qui étaient encore dans l’église, l’ont évacuée au commencement du bombardement ; pendant le mouvement, une femme est tuée d’un éclat d’obus dans le ventre. A 2 heures 45, un canon vient prendre position au Sud, en face de la porte, et nous envoie aussitôt un premier coup, au même endroit que ce matin. C’est un canon-bouche, les servants sont cette fois bien obligés de se montrer. Je désigne quelques bons tireurs, qui tirent toutes les fois qu’un Chinois s’approche du canon, et rarement ils manquent leur coup. Au bout de 5 minutes, le canon est abandonné.

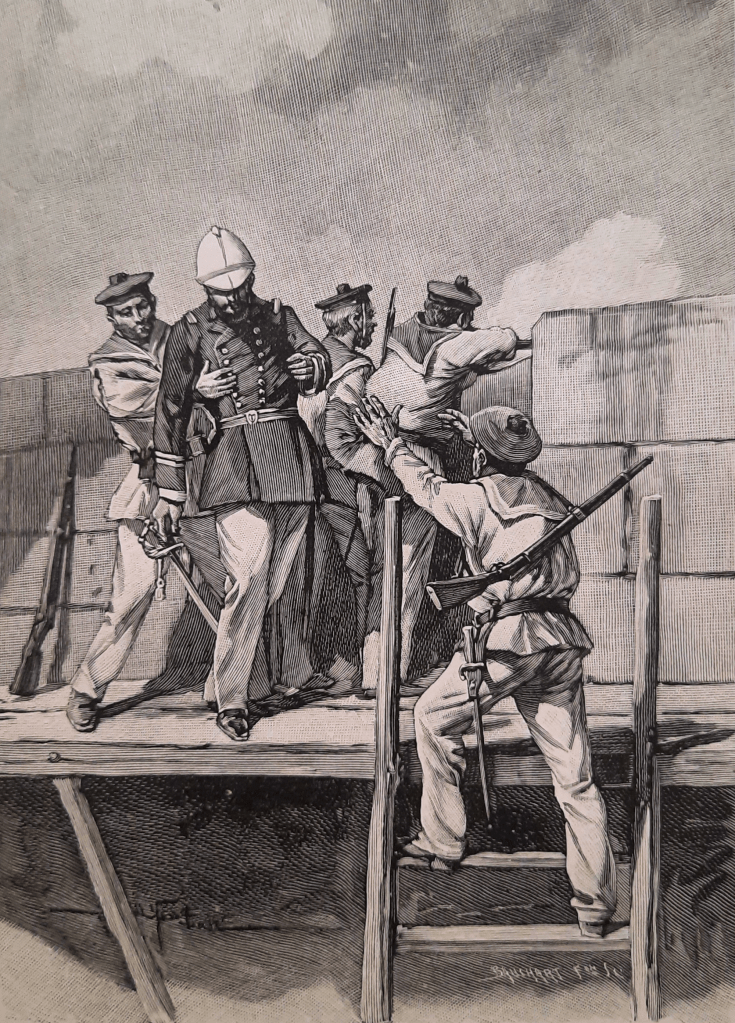

L’idée de l’enlever me paraissant praticable, je fais demander à Monseigneur Jarlin de m’envoyer une trentaine de Chinois de bonne volonté, avec des cordes et des madriers, pour nous prêter main forte. Monseigneur Jarlin arrive presque aussitôt avec une vingtaine de Chinois, mais sans instruments ; on perdrait un temps précieux à les chercher. Nous sortons, et rapidement nous nous avançons vers la porte, huit hommes en tirailleurs ouvrant la marche. Arrivés à la porte, nous sommes accueillis par une fusillade très nourrie : les Chinois se précipitent bravement sur le canon, en même temps que les marins prennent position pour les soutenir. Les soldats chinois, dissimulés dans les maisons, ouvrent un feu violent. Un chrétien chinois est tué raide, un autre est traversé de trois balles : les autres hésitent, il faut les relancer trois fois. Enfin, après des difficultés de toute sorte, et grâce aux chrétiennes exhortations de Monseigneur Jarlin, le canon, après avoir versé deux fois, est rapidement entraîné vers le Pé-T’ang ; les marins en tirailleurs protègent la retraite, qui se fait tranquillement, sans accident. Nos pertes sont relativement très faibles : je fais mettre le canon en batterie derrière le remblai, et fais envoyer aussitôt un boulet sur le poste d’où on nous a fusillés tout à l’heure.

Cinq minutes après notre expédition, le feu des canons de l’ouest cesse brusquement, et la soirée s’achève très tranquillement. En somme, la journée s’est bien passée, nous avons reçu cinq cent trente et un coups de canon, obus pleins, obus à mitraille et boulets. Nous n’avons eu en tout que quatre tués et quatre blessés, dont un frère mariste. Les marins ont fait preuve de beaucoup de sang-froid et de bravoure ; ceux du poste de la grande porte spécialement ont eu une très belle tenue au feu. Nous avons été parfaitement secondés par les missionnaires et les chrétiens ; Monseigneur Jarlin spécialement a fait preuve d’un magnifique courage à la prise du canon, et c’est surtout à son empire sur les chrétiens chinois que nous sommes redevables de nos succès.

Samedi 23 juin. – Dans la nuit, nous essuyons sans répondre de nombreuses décharges de mousqueterie, d’ailleurs tout à fait inoffensives. A 9 heures 40 du matin, les canons postés dans l’Est commencent le bombardement de l’église, et le poursuivent jusque vers 4 heures, sans nous causer aucune perte. Les maisons qui nous séparent de la place forcent les Chinois à tirer en l’air, et, nous masquant la vue des canons, nous empêchent de démonter les servant. Comme hier, nous ne pouvons riposter. Dans la matinée, des obusiers placés au nord-est nous envoient quelques bombes. Les pièces tirant de l’est envoient l’une l’obus à mitraille (calibre 80 à 90mm), l’autre des obus ordinaires (calibre 40 à 50mm). Reçu cent quatre-vingt-seize coups de canon.

Dimanche 24 juin. – A 8 heures, la canonnade recommence de l’Est, mais cesse presque aussitôt. A 8 heures et demie une forte troupe de Chinois s’est avancée jusqu’à une brèche située au sud-ouest, en face d’un poste, et ouvre un feu violent. Mais battus de front par le poste, et sur le flanc droit par quelques hommes que j’ai envoyés au coin sud-ouest de la place de l’église, les Chinois se résignent à ne pas se montrer, et se contentent de tirer en l’air. Un éclat de brique blesse le Père Chavanne.

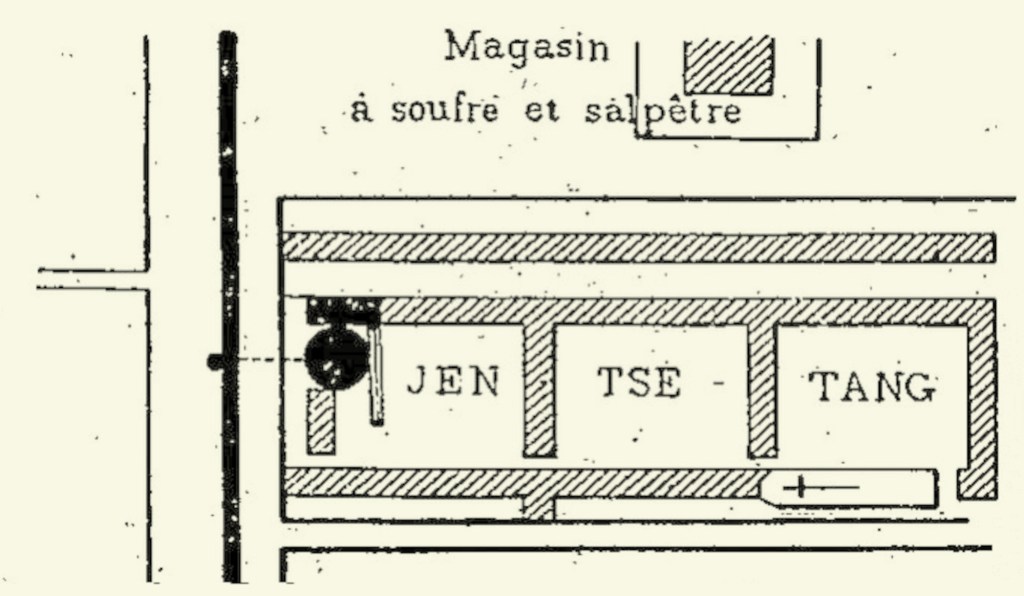

Vers 10 heures, après avoir gaspillé une quantité énorme de munitions, les Chinois se retirent. Un canon, placé au sud-ouest, ouvre alors le feu sur l’église, sans nous faire aucun mal. Dans la journée, nombreux coups de fusil (fusils ordinaires, fusils de rempart). A 4 heures et demie, M. Olivieri, le commandant du détachement italien du Jen-Tsé-T’ang, me fait prévenir que les Chinois essayent de mettre en batterie des canons dans le nord. A peine, en effet, le billet m’était-il arrivé que la canonnade commence. Je cours au Jen-Tsé-T’ang avec six hommes, tout ce que j’ai de disponible, pour prêter main forte aux Italiens. Comme nous arrivons au mur nord, un obus éclate au milieu des hommes ; par miracle nul n’est atteint. Les canons chinois sont disposés deux à deux ; mais, séparés par des bâtiments, ils ne peuvent prendre le même objectif. Après en avoir délibéré avec M. Olivieri, les Italiens et mes six hommes sont postés au coin nord-est, et je fais exécuter des salves sur les canons. Le tir est réglé du premier coup, et plusieurs servants restent à terre. Au bout d’une dizaine de salves, leurs pièces sont abandonnées.

Nous laissons quelques hommes en observation, et nous nous portons au nord-ouest. Là nous opérons de la même façon, les canons sont abandonnés, et les fantassins qui soutenaient l’artillerie par un feu désordonné se replient à leur tour ; je fais tirer dans le tas et nous en démolissons ainsi un grand nombre. Si nous avions eu une ouverture au Nord, nous aurions pu, je crois, enclouer les canons, qui sont restés abandonnés pendant près de 5 minutes.

La soirée est très calme. Un Chinois tué dans la matinée. Vers minuit, des soldats postés au Nord de K’ou font un feu d’enfer qui dure un quart d’heure.

Lundi 25 juin. – Quelques coups de fusils partant du mur jaune, au nord-ouest. Ce matin, les Chinois sont venus sur le K’ou chercher les armes abandonnées hier au soir. Partout silence le plus complet. Nous continuons nos travaux de protection. Entendu canonnade et fusillade vers les légations.

Mardi 26 juin. – Pendant la nuit, fusillade intermittente un peu de tous les côtés assez nourrie par moments. Dans la journée, quelques coups de fusils de rempart et de fusils ordinaires. Vers 3 heures, incendies allumés à l’est, en face du séminaire, au sud-est et au sud-ouest.

Mercredi 27 juin. – A 6 heures, plusieurs centaines de Boxeurs et soldats attaquent par la porte du sud ; quelques salves en couchent un bon nombre sur le terrain, et mettent les autres en fuite. Je fais battre par quelques feux de salves les maisons des environs, et, sous la protection de quelques marins, j’envoie des Chinois ramasser les armes à cent cinquante mètres. Malheureusement on leur tire quelques coups de fusil, et une balle vient atteindre Jouannic et le blesse assez gravement. La balle est entrée derrière l’omoplate droite, a glissé sur la cage thoracique, et, sortant sous l’aisselle, a traversé le bras. Le pauvre garçon souffre beaucoup, mais j’espère que cela ne sera pas grave. La journée s’achève sans autres incidents. De nombreux coups de fusil nous sont tirés du sud et de l’ouest, mais n’atteignent personne. Entendu dans l’après-midi le canon au sud-est, paraissant venir de très loin.

Jeudi 28 juin. – Vers minuit et demi, des Boxeurs essayent d’incendier la porte d’entrée en nous lançant, avec des arcs, des paquets d’étoupes imbibées de pétrole. Plusieurs tombent sur le toit. Nous sommes assez heureux pour éteindre le commencement d’incendie, cependant que quelques hommes mettent en fuite à coups de fusils les incendiaires. Un Chinois est blessé par une flèche qui lui perce la joue.

Jusqu’à 3 heures, calme complet. A 3 heures, la fusillade commence, mais très peu dense. A 5 heures, attaque à la grande porte. Fusillade nourrie, essai de feu, pétrole, torches, etc. Cela dure jusqu’à minuit et demie. Les derniers Boxeurs ayant été mis en fuite par une salve, je fais mettre le feu aux maisons qui les abritaient. Auparavant, des Chinois sont allés prendre tout ce qui était de bonne prise. Trouvé deux grandes pompes pleines de pétrole, une caisse de balles, une caisse de poudre, des habits, un sextant en très bon état, etc., mais peu d’armes. Ils ont pu apercevoir dix cadavres.

Vendredi 29 juin. – Commencé les travaux de fortification de la deuxième grille, au cas où on serait obligé d’évacuer la grande porte. Dans la matinée fusillade assez nourrie, cesse brusquement à un signal de trompe, peu de temps après que nous avons entendu combat dans le sud-sud-ouest.

Samedi 30 juin. – Dans la nuit, quelques coups de fusil ; entendu combat au sud-sud-est et sud-ouest. Dans la matinée calme absolu. Midi quinze, mort du second maître Jouannic. Vers 2 heures, des obusiers, postés dans le nord-est et très loin envoient quelques bombes qui éclatent en l’air au-dessus de nous ; elles ne causent que des dégâts matériels. Au même moment, une forte fusillade éclate à l’est. Des soldats invisibles tirent droit devant eux, et, comme devant eux il y a un mur ( !), nous ne recevons aucune balle. A 3 heures et demie, nous recevons encore quelques bombes. A 5 heures 30, ensevelissement de Jouannic.

Dimanche 1er juillet. – Journée absolument calme. A peine quelques coups de fusils dans la journée.

Vendredi 6 juillet. – Quelques coups de fusil. Entendu assez fréquemment des coups de canon dans le sud. Les Chinois ont fortement avancé leurs travaux du mur jaune du nord. Nous n’y pouvons rien. Reçu une fusée.

Samedi 7 juillet. – Vers 5 heures, des gens postés derrière le mur jaune, au sud-ouest, envoient une quantité de bombettes, grenades, pots à feu, etc. : mais les commencement d’incendie sont vite éteints, et nous n’avons aucun blessé. A 7 heures, des canons postés au nord ouvrent le feu ; je me porte au Jen-Tsé-T’ang avec cinq hommes, et je fais établir notre canon sur un épaulement préparé derrière le mur nord ; jusqu’à 8 heures et demie, le tir, étant mal réglé, ne nous cause aucun mal. Je fais envoyer quelques salves ; mais vu la distance et la protection, pas d’effet. Quelques coups de canon au nord et à l’est. De 8 heures 50 à 9 heures, trêve. A 9 heures canonnade recommence avec des canons européens, calibres 80 à 90mm. Obus ordinaire et obus à mitraille. Le tir est rapidement réglé ; malgré nos salves, les obus viennent tomber auprès de nous. L’un éclate devant notre canon, et blesse très légèrement deux hommes. Un second éclate un peu en arrière, et tue le canonnier. Nos salves, bien que justes, ne causent aucune gêne aux Chinois. Après avoir attendu quelque temps, nous nous décidons à cesser une consommation de cartouches aussi inutile. Les hommes sont à l’abri, un factionnaire restant pour prévenir d’un assaut peu probable. La canonnade continue toute la journée, se ralentissant vers la fin de l’après-midi pour cesser vers 7 heures. Le projectile le plus constamment lancé est l’obus ordinaire de 80 à 90mm, des quantités considérables de fusées, de bombes qui nous viennent du nord-est.

Bref, on nous tire environ trois cent trente coups de canons, qui nous tuent un homme et une femme, et blessent légèrement quelques hommes. Plusieurs (une vingtaine environ) sont aller tomber très au-delà du sud du Pé-T’ang.

Dimanche 8 juillet. – Les Chinois recommencent le bombardement vers 10 heures, mais cette fois ils visent le Pé-T’ang. Tour démolie. Tir assez lent. De 10 heures à 9 heures seize, soixante et onze coups. Les obus éclatent bien, causent beaucoup de dégâts, mais pas de pertes. Plusieurs obus vont démolir au sud des maisons qui sont les repaires habituels des Boxeurs. Le tir continue à de longs intervalles jusqu’à la nuit. En tout cent coups. A 5 heures, M. Olivieri me fait prévenir que les Chinois essayent de mettre un canon en batterie dans l’est du K’ou. J’expédie tous mes hommes disponibles, douze, pour empêcher à tout prix les Chinois de s’installer. Une salve suffit pour mettre la panique chez les soldats chinois. Nuit assez calme. Entendu une forte fusillade au sud-est.

Lundi 9 juillet. – Le bombardement recommence vers 10 heures. Des Italiens envoient quelques salves. Cent sept coups de canon (boulets pleins et bombes). Travaux entrepris à la porte du sud pour placer un canon.

Mardi 10 juillet. – A 10 heures 40, commencement du bombardement par le nord. A 2 heures 40, coup de canon du sud, puis de l’ouest et de l’est. Installation au sud. Forte fusillade. Vers 3 heures et demie, David est tué d’une balle à la tête. Porte à demie démolie. Enormes boulets. Envoyons quelques salves. Mis un petit poste dans la partie de droite, les autres en réserve en arrière. Fin de soirée tranquille. Trois blessés. 114 coups de canon tirés.

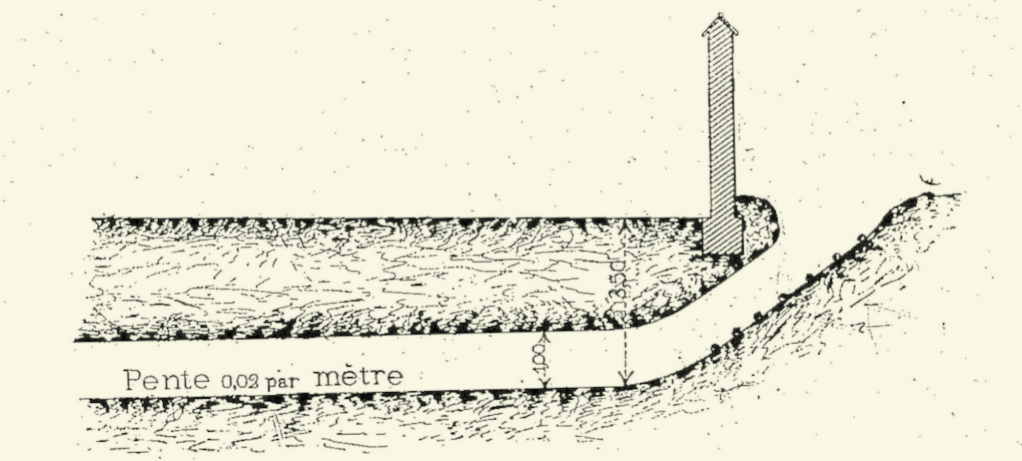

Mercredi 11 juillet. – A 9 heures, Monseigneur Jarlin est blessé à la tête. Vers 1 heure le bombardement recommence ; à 1 heure 5, une forte explosion de mine près de chez les sœurs. Un homme est tué, quelques blessés légèrement. Bombardement de l’est, cesse aussitôt, continue au sud-ouest et au sud. Au sud, boulets de 15cm, forte fusillade. Impossibilité de s’opposer au tir. Toit de la porte éventré. Les hommes à l’abri. Le soir, des chrétiens vont brûler des maisons à l’est, à l’ouest et au sud. J’envoie voir si on travaille à des mines. Surveillance a l’air moins complète. 95 coups de canon.

Jeudi 12 juillet. – Le bombardement de la porte commence vers 10 heures et demie, et se continue sans incident jusque vers 5 heures. Les boulets traversent le toit ou vont frapper l’église. De temps en temps nous faisons des salves à l’endroit où doit être le canon. Les Chinois établissent une batterie analogue dans le Sud-Ouest. On entend des bruits suspects vers l’Ouest, un travail de mine. Des chrétiens sont immédiatement envoyés dans le chemin, et creusent une profonde tranchée transversale, mais ne découvrent rien. Les bruits cessent. Trouvé dans les maisons brûlées hier deux bouts de conducteurs à sept fils armés. Trente-six coups de canon tirés.

Vendredi 13 juillet. – Fusillade très nourrie de 10 heures à 10 heures et demie, cesse brusquement sur un signal de trompe. A midi le bombardement recommence de deux côtés, sud et sud-ouest. Vers 1 heure, un boulet, après avoir heurté l’église, rebondit et vient tomber au milieu des hommes. Un grièvement blessé au front, Le Goff. Fay fortement contusionné, trois fusils cassés. Salves meurtrières. Le bombardement cesse vers 4 heures et demie. Grande difficulté, presque impossibilité de s’y opposer. Mousquetade continuelle. Vers 7 heures et demie, entendu un fort combat paraissant être au sud et se rapprocher au sud-est. Nous avons quelques moments d’espoir. Mais il faut se résigner à penser que c’est une forte attaque des légations.

Dans la nuit, fusillade presque ininterrompue sur la grande porte. Deux chrétiens de bonne volonté vont mettre le feu dans les maisons qui avoisinent la porte à l’Est. 59 coups de canon.

Samedi 14 juillet. – Journée relativement tranquille, pas de bombardement, forte fusillade au sud et incendie. A 11 heures un marin italien est tué raide d’une balle à la tête. Peu de temps après, au même poste, un chrétien chinois est tué de la même façon.

Dimanche 15 juillet. – Le bombardement reprend à 9 heures, cesse au sud et sud-ouest à midi cinquante ; reprend au nord une demi-heure après ; recommence au sud vers 4 heures ; et continue toute la nuit plus lentement, jusqu’à 4 heures du matin. 147 coups tirés. Je fais envoyer de temps à autre quelques salves, soit sur le canon du sud, soit sur le canon du sud-ouest. Dans la soirée, des chrétiens vont, sous la direction du père Giron, examiner les fils qu’on avait trouvés, combler l’emplacement de la torpille.

Lundi 16 juillet. – Le bombardement du sud, du sud-ouest et du nord cesse à 9 heure 25. Une femme est tuée. Le dernier coup de canon blesse le factionnaire de la grande porte ; blessure à la figure (œil). 105 coups de canon.

Mardi 17 juillet. – Journée très calme, continué travaux de fortification et de contre-mines. Nombreux coups de fusil pendant la nuit.

Mercredi 18 juillet. – A 5 heures explosion formidable. La mine contre laquelle on travaillait vient de sauter. Déjà 16 morts et 25 blessés. L’état de la défense n’est pas modifié… En tout 21 morts. Rondes de nuit et incendies.

Jeudi 19 juillet. – Nombreux coups de fusil sur le mur jaune. On va brûler des échafaudages le long du mur jaune. Tué plusieurs Boxeurs, deux Chinois tués. Vers 5 heures, Franck est tué raide, d’une balle à la tête, victime de son imprudence. Dans la soirée ont continué les incendies. Nous avons surpris trois Boxeurs (tués).

Vendredi 20 juillet. – Coups de fusil ; les incendies ont continué, et mesures de précaution contre les mines et bombardement.

Samedi 21 juillet. – Calme. Un essai de ravitaillement ne réussit pas, mais nous avons encore une quinzaine de jours de vivres.

Dimanche 22. – Dans la matinée pris du salpêtre et du souffre au K’ou. A midi, fait un feu à répétition de quatre hommes, dans l’ouest du mur jaune. Les soldats chinois laissent sur le terrain environ 25 morts, dont deux mandarins. De notre côté, deux Chinois légèrement blessés. Vers 7 heures et demie, un homme (Le Sec’h), du poste du nord-est, est blessé d’une balle à la tête (imprudence et désobéissance). Dans la nuit, une pluie torrentielle nous force à évacuer les casemates ; pas d’incidents. Fusillade continuelle des Chinois.

Lundi 23. – Vers 4 heures, les soldats et les Boxeurs paraissent vouloir tenter un assaut général. Ils attaquent d’abord au sud-ouest ; les soldats préparent l’attaque par une fusillade très nourrie, puis lancent les Boxeurs en avant. Mais quelques salves suffisent à les repousser. Presque en même temps, on me prévient que les Boxeurs se massent dans le K’ou, dans l’est et dans la rue en face de la grande porte. Je fais poster cinq hommes au Jen-Tsé-T’ang. Avec les Italiens, nous faisons quelques salves qui nous débarrassent le terrain. Dans l’est, l’attaque est très molle, les Boxeurs n’osent guère se montrer. J’arrive à la grande porte juste au moment où les Boxeurs entrent ; je les laisse arriver à cinquante mètres, et je fais faire deux salves coup sur coup, qui déblaient immédiatement le terrain. Cette alerte a duré de 4 à 5 heures. J’évalue à cent cinquante morts environ les pertes des Boxeurs.

A 7 heures, les soldats massés dans les maisons qui sont devant la grande porte, ouvrent un feu extrêmement violent. Je fais mettre les hommes à l’abri derrière le remblai, baïonnette au canon, parés à repousser l’assaut. Mais, au bout d’une demi-heure environ, le feu cesse. Nous n’avons eu aujourd’hui ni tué ni blessé par le feu de l’ennemi ; un marin italien a été blessé à la figure par son fusil qui a fait explosion.

Mardi 24 juillet. – Coups de fusil, maladies, bandes se promenant avec un drapeau français.

Mercredi 25 juillet. – Pendant la nuit, nombreux coups de fusil. Journée tranquille. Vers 7 heures, je fais monter quatre hommes sur le mur jaune, pour exécuter un feu à répétition sur les gens qui travaillent le long du mur jaune. Sans incident.

Vendredi 27. – Fort combat du sud-est au sud-ouest. Mine derrière le mur jaune, passage de soldats.

Samedi 28. – Vers 11 heures, bombardement du nord-est et de l’est. Pouvons tuer des servants, même un mandarin. Au nord-est fusillade nourrie, tir intermittent, salves au nord-ouest. Le canon continue toute la soirée, ni tués ni blessés.

* * *

C’est là la dernière entrée du carnet de l’enseigne de vaisseau Paul Henry, qui tombe à la tête de ses hommes le lundi 30 juillet, avant d’avoir vu l’arrivée des secours. Au petit matin, l’officier se porte avec douze de ses marins à la défense du Jen-Tsé-T’ang, subissant l’assaut de plus d’une centaine de Boxeurs. Voyant un canon laissé à découvert, il organise une sortie avec ses marins et cinq Italiens. On appelle toutefois à la défense du mur du nord, et Henry s’y précipite avec Delmas et Callac. Un feu précis met hors de combat vingt-huit Boxeurs en quelques minutes, non sans pertes : Delmas a le bras droit touché, puis Callac a l’épaule traversée. La balle ne s’arrête pas là, touchant l’officier au cou. Une seconde balle l’atteint au côté gauche et le traverse de part en part. Soutenu par Callac, il tombe dans les bras de Lehoux venu secourir son chef. Paul Henry s’éteint sans un mot : sa blessure au cou lui a enlevé la parole. Peuziat dira : « il est venu tomber dans les bras d’un marin, et nous regardait en souriant, voulant encore nous encourager, et ne paraissant nullement souffrir, quoique percé par ces deux balles qui devaient le faire souffrir horriblement ».

L’aspirant Olivieri évoque la perte de Paul Henry : « Ce jour est un jour de deuil pour tout le monde, et encore plus pour les marins français, ils perdent leur valeureux chef, qui les avait menés au feu avec un admirable sang-froid ; qui avait, avec une rare expérience, tout prévu et tout disposé pour un dur et très long siège. Moi, je perds en lui un intime ami, un vaillant compagnon, avec qui j’avais partagé jusqu’alors les fatigues du siège, dont j’avais partage l’opinion et suivi les conseils dans les moments les plus difficiles ». Paul Henry est enterré dans le parc au Nord du Pé-T’ang, aux côtés de ses marins tombés avant lui.

Le quartier-maître Elias assume dès lors le commandement du détachement, et s’évertue à conserver l’organisation mise en place par l’Enseigne de vaisseau Henry. Les assiégés ne subissent pas d’attaques majeures dans les jours qui suivent, mais ils ont mis en place un rationnement dès le 6 juillet, et ont pratiquement épuisé leurs vivres. Le 10 août, on met de côté du riz et une mule pour les défenseurs du Pé-T’ang, tandis qu’il ne reste quasiment plus rien pour les civils.

Une nouvelle mine explose le 12 août, ouvrant une brèche dans la muraille et ensevelissant cinq marins italiens, plusieurs dizaines de Chinois et des enfants de la crèche. L’aspirant Olivieri évoque ces moments critiques : « Le moment est suprême. Si les Chinois s’élancent à l’attaque, la position est perdue, puisqu’il ne reste plus que cinq marins italiens et une quinzaine de marins français sans chef et sans direction ». Mais les défenseurs du Pé-T’ang ont inspiré une telle crainte aux Boxeurs que ceux-ci renoncent à se lancer à l’assaut.

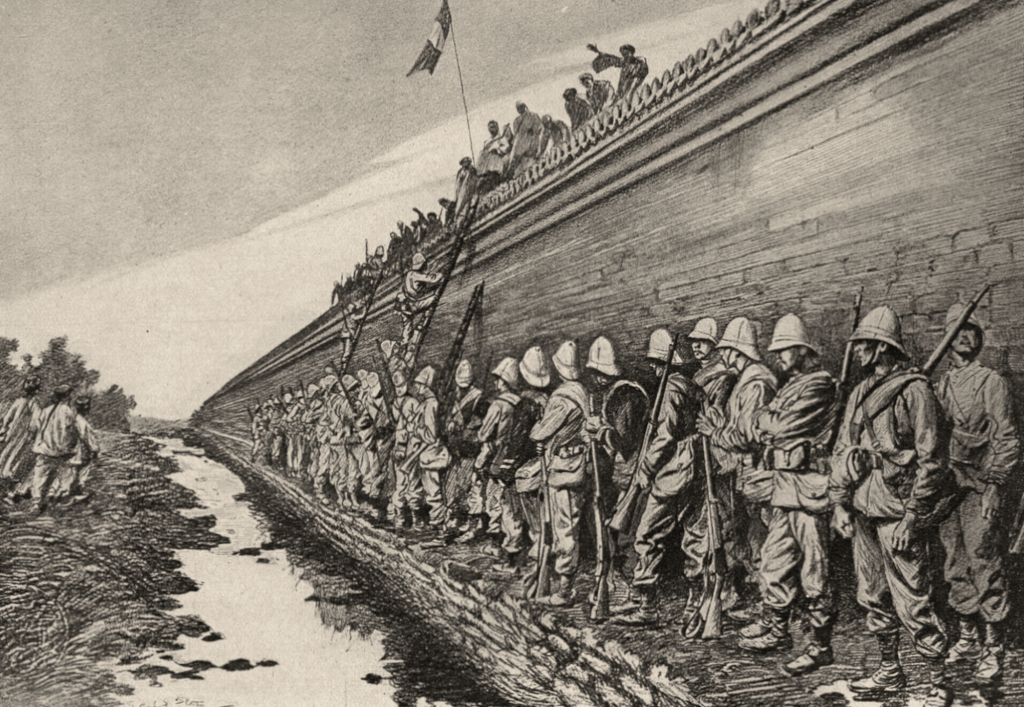

On déplore encore la perte du matelot Alexandre Rebours le 14 août, alors que la délivrance est toute proche. Le lendemain en effet, un bruit de bataille se rapproche : les troupes européennes atteignent les murs de Pékin. Le lendemain, l’assaut est donné sur la porte de Si-hoa-men toute proche. A huit heures et demie, des troupes japonaises sécurisent les lieux, puis la compagnie d’infanterie de Marine du capitaine Marty, du 2ème bataillon de Cochinchine, place des échelles et pénètre dans l’enceinte du Pé-T’ang. La bataille est finie, le sacrifice de l’enseigne de vaisseau Henry et l’héroïque résistance d’une poignée de fusiliers marins français et italiens, qui ont essuyé deux mille cinq cents tirs d’artillerie, sont couronnés de succès. Stephen Pichon, ministre plénipotentiaire de France à Pékin, dira dans son rapport que « de toutes les défenses organisées pendant le siège, celle de l’évêché de Pékin est peut-être la plus étonnante et la plus remarquable ».

A Takou, le contre-amiral Courrejolles, commandant la 2e division de l’escadre d’Extrême-Orient, fait paraître l’ordre du jour suivant : « Nos marins ont été, au cours des événements tragiques que nous avons traversés, d’une intrépidité et d’un dévouement sans égal. Chose à peine croyable, surtout lorsqu’on voit l’état des lieux, trente des leurs, avec dix Italiens, ont sauvé d’un massacre général, pendant plus de deux mois, une population de trois mille personnes, dont de nombreux Européens, réfugiés au Pé-T’ang ».

Le drapeau qui a flotté sans discontinuer sur le Pé-T’ang, déchiré par cent balles chinoises, est remis à la famille de l’enseigne de vaisseau Henry par Monseigneur Favier à son retour en France au mois de janvier 1901. Le 28 septembre de la même année, un monument est élevé à Plougrescant, où la dépouille de Paul Henry sera bientôt rapatriée. Le matelot Grégoire Louarn porte le drapeau, devant dix autres des défenseurs du Pé-T’ang, tous décorés de la médaille militaire.