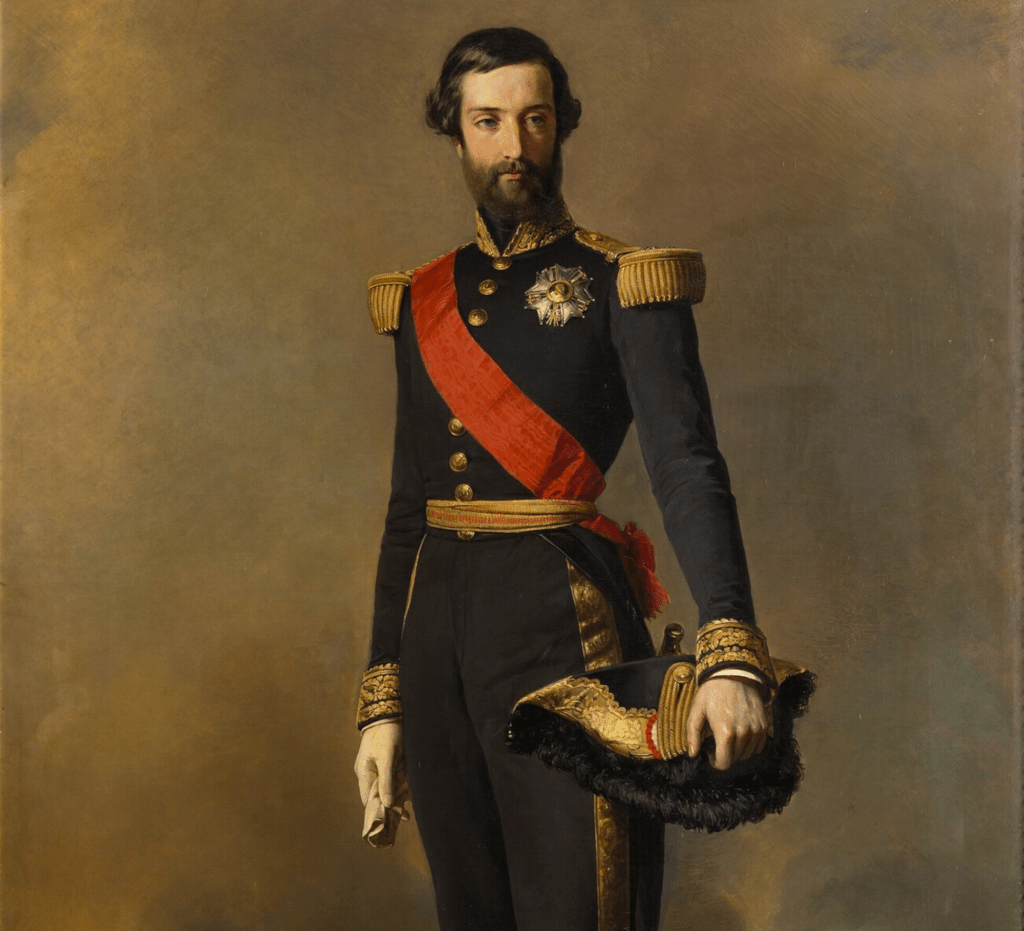

François d’Orléans (1818-1900)

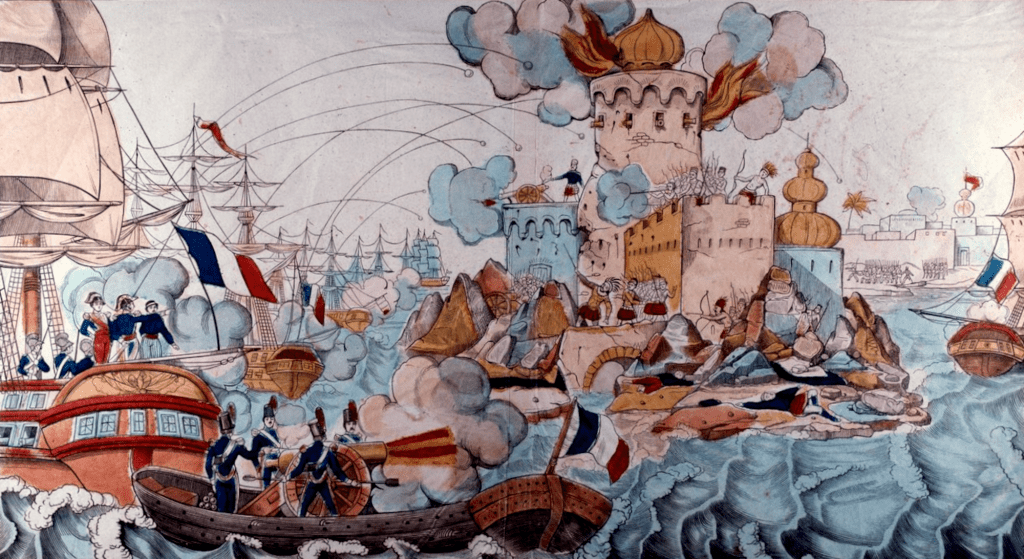

Après l’indépendance du Mexique et sa reconnaissance par la France en 1830, le commerce transatlantique se développa rapidement, mais une série d’incidents vint entacher les relations entre les deux Etats. Le royaume de France réclama en 1837 une réparation financière pour le préjudice subi par plusieurs de ses ressortissants, dont les commerces avaient été pillés. Le Mexique ne donnant pas satisfaction aux demandes françaises, une escadre fut envoyée devant Vera Cruz, à laquelle se joignit François d’Orléans, prince de Joinville, qui livra dans ses Vieux souvenirs ce récit de l’un des premiers combats navals marqués par l’emploi décisif de l’obus explosif.

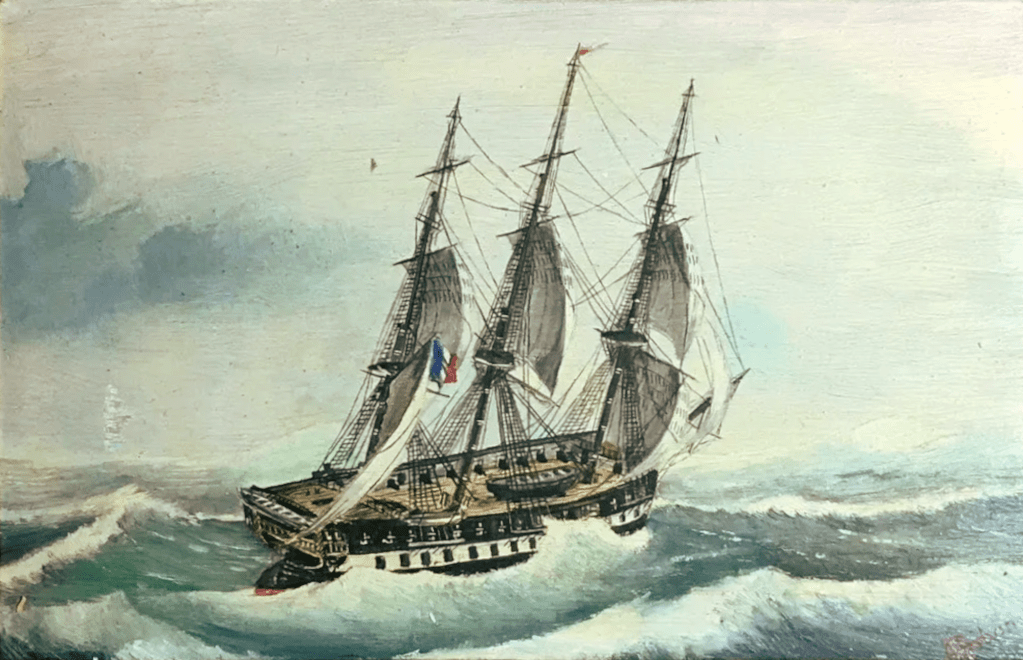

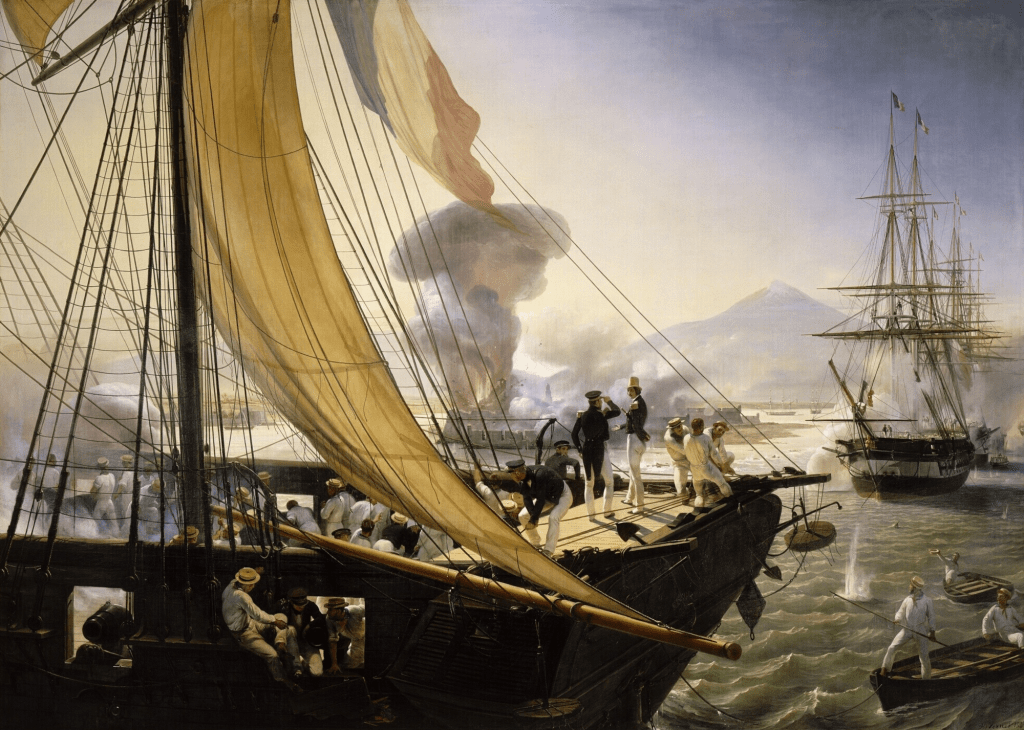

Je retournai à mon métier. Le 1er septembre je sortais de Brest sous les ordres de l’amiral Baudin, un homme qui avait derrière lui toute une carrière de vaillance. Amputé d’un bras, sa haute taille, sa figure énergique inspiraient tout d’abord le respect et on apprenait vite à voir en lui un chef aussi intelligent que résolu, que passionné même. Il avait son pavillon sur la frégate la Néréide. Je suivais sur une petite corvette dont on m’avait donné le commandement et dont je venais de faire le rapide armement. Hors les torpilleurs, les bâtiments de flottille, je ne crois pas qu’il existe aujourd’hui, dans toute notre marine, un navire aussi petit qu’elle. Quatre canons de 30 et seize caronades, des jouets d’enfant, composaient son armement. Son équipage était d’une centaine d’hommes. Mais qu’elle était jolie, avec sa fine carène si ras sur l’eau, son immense mâture inclinée sur l’arrière, et puis quel nom charmant ! Elle s’appelait : la Créole. C’était mon premier commandement ! J’avais vingt ans ; nous partions pour une expédition où il y avait chance de tirer le canon, et où je me flattais à mon tour d’imiter les exemples de mes frères aînés, qui avaient si bien su à Anvers et en Afrique soutenir l’honneur de la race.

Musée national de la Marine.

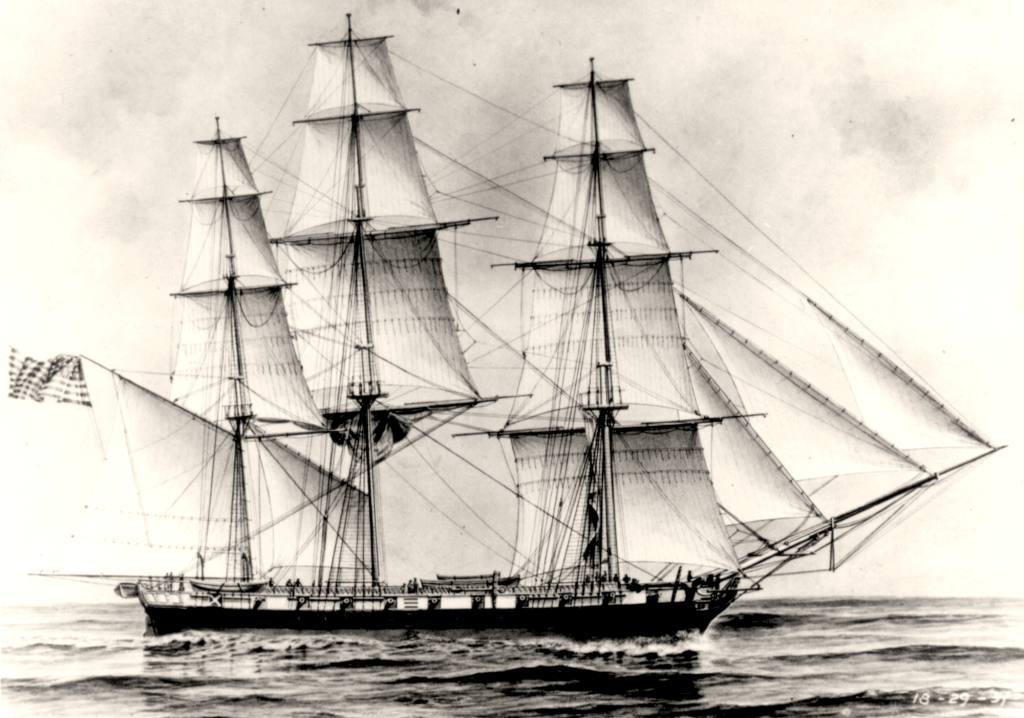

De Cadix, où nous avions trouvé les frégate la Gloire, la Médée et deux corvettes à vapeur, nous naviguâmes en division et, après trente-six jours de traversée, nous atteignîmes le cap Saint-Antoine, la pointe ouest de Cuba. Arrivés là, l’amiral prit à la Gloire et la Créole leur eau et leurs vivres et nous envoya ravitailler à la Havane, pendant qu’il continuait sa route sur le Mexique et la Vera-Cruz. Très indifférent à la politique, ayant même toujours eu du dégoût pour elle, j’ai oublié de dire pourquoi nous allions au Mexique ; c’était éternellement la vieille histoire : des réclamations timidement présentées, repoussées ; des forces insuffisantes pour agir ne faisant qu’ajouter à l’insolence des adversaires et alors nécessité d’envoyer une expédition considérable et coûteuse pour en finir. Une vingtaine de navires de guerre, dont quatre frégates et deux bombardes, allaient bientôt se trouver réunis devant Vera-Cruz avec quelques troupes de débarquement. En attendant, nous allions à la Havane, le commandant Lainé et moi, nous approvisionner, charger tout ce que nous pourrions porter à l’escadre et aussi, m’avait dit en confidence l’amiral, tâcher, moi personnellement, de recueillir tous les plans et renseignements possibles sur les villes jadis espagnoles du littoral mexicain et la grande citadelle de Vera-Cruz, le fort Saint-Jean d’Ulloa.

Les plus mauvaises nouvelles nous arrivèrent du Mexique. Pendant que l’amiral Baudin s’y rendait, en quelque sorte à marches forcées, les navires qui nous y avaient précédés avaient à peu près abandonné le blocus. La frégate l’Herminie fit naufrage aux Bermudes. L’Iphigénie, toujours commandée par le capitaine de Parseval, avait dû s’éloigner à son tour, n’ayant plus qu’un débris d’équipage, la fièvre jaune qui sévissait avec violence, ayant fait à bord les plus grands ravages. Que de bons amis dont j’appris la mort ! Il ne restait au commandant Parseval qu’un officier ! Kerjégu, qui fut plus tard mon collègue à l’Assemblée nationale, et un aspirant, Sauvant, pour l’aider à emmener sa frégate. Un ouragan était survenu aussi, qui avait causé les plus graves avaries à nos croiseurs. J’en vis arriver deux, l’Eclipse, commandant Jame de Bellecroix, et le Laurier, capitaine Duquesne, qui avaient démâté dans la tempête et s’étaient arrangé une mâture de fortune, à l’aide de laquelle ils avaient réussi à se traîner au port. Toutes les voiles emportées, livrés sans défense à l’ouragan, le capitaine du Laurier, Duquesne et le second Mazères s’étaient attachés sur le pont, après avoir enfermé l’équipage en bas. La violence du vent coucha complètement le navire sur le flanc, si bien que le lieutenant Mazères, emporté par une lame, se rattrapa à la grand’hune et parvint à regagner le pont. Un instant après, la fureur de la mer brisa les deux mâts du brick et le sauva en lui permettant de se redresser.

Laissant tous ces éclopés se raccommoder comme ils pourraient, le commandant Lainé mit à la voile avec sa frégate et m’ordonna de le suivre. Après une rapide traversée, nous sommes à Sacrificios, l’ancrage le plus rapproché de Vera-Cruz. Nous y apprenons que le commandant de la Médée, M. Leray, est en mission à Mexico. Puis l’amiral lui-même s’en va à Xalapa, pour y conférer avec les ministres mexicains. Pendant ce temps la routine du blocus continue, agrémentée par des privations de toute sorte, la ration d’eau, la fièvre jaune. L’eau nous est apportée de la Havane ; elle vient dans des barriques d’où elle sort quelquefois noire et infecte. La fièvre jaune se promène. Un soir, j’étais resté à pêcher le long du bord jusqu’à onze heures, avec un aspirant de première classe, robuste, bien portant, qui avait été mon élève de quart sur la Didon. Il avait l’esprit frappé de certains pressentiments. J’essayai de le remonter, sans y réussir. A six heures du matin, le terrible vomito l’avait emporté ! Pauvre Gouin ! Je l’aimais bien. Nous l’enterrâmes sur l’îlot de Sacrificios, ce sinistre cimetière que les zouaves baptisèrent plus tard : le Jardin d’Acclimatation.

Peu d’incidents pour varier la monotonie de ces semaines d’attente. Un jour où j’étais allé dans mon canot faire des sondages très près de terre, le long de la côte qui s’étend de Vera-Cruz à Anton-Lizardo, je vis arriver au galop à travers les dunes un escadron de lanciers mexicains en grands chapeaux blancs, semblables à un escadron de picadores de places de taureaux. Ces hommes allaient peut-être nous envoyer des coups de carabine et nous étions sans armes pour riposter, aussi m’avisais-je d’un expédient qui réussit. Au lieu de fuir à force de rames, j’ordonnai à mes canotiers de rester immobiles sur leurs avirons, pendant qu’avec l’aide de deux hommes je faisais le simulacre de mettre péniblement en batterie, de charger et de pointer une lourde pièce d’artillerie qui n’était autre qu’une longue-vue à gros objectif dont j’étais pourvu. L’effet fut électrique ; nous vîmes l’escadron mexicain détaler ventre à terre dans toutes les directions, à la joie de mes canotiers.

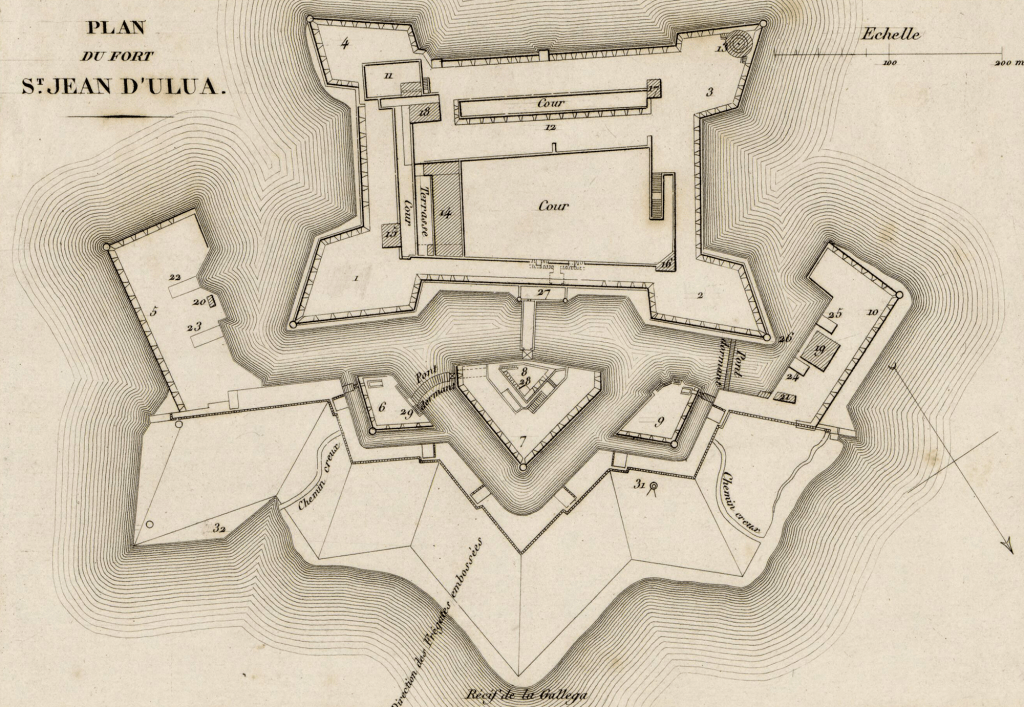

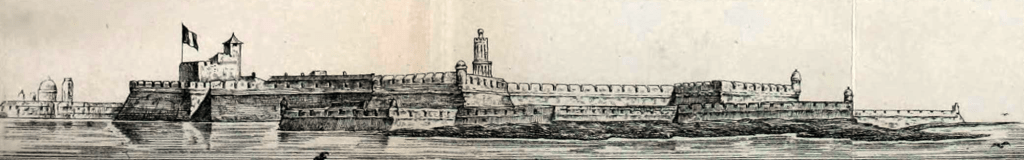

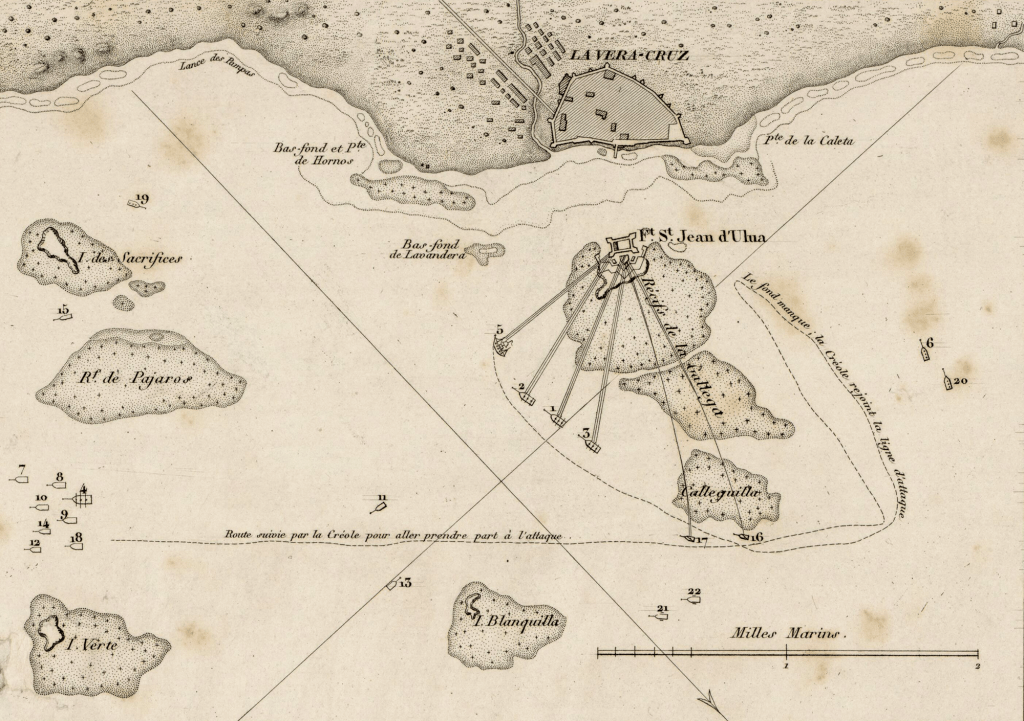

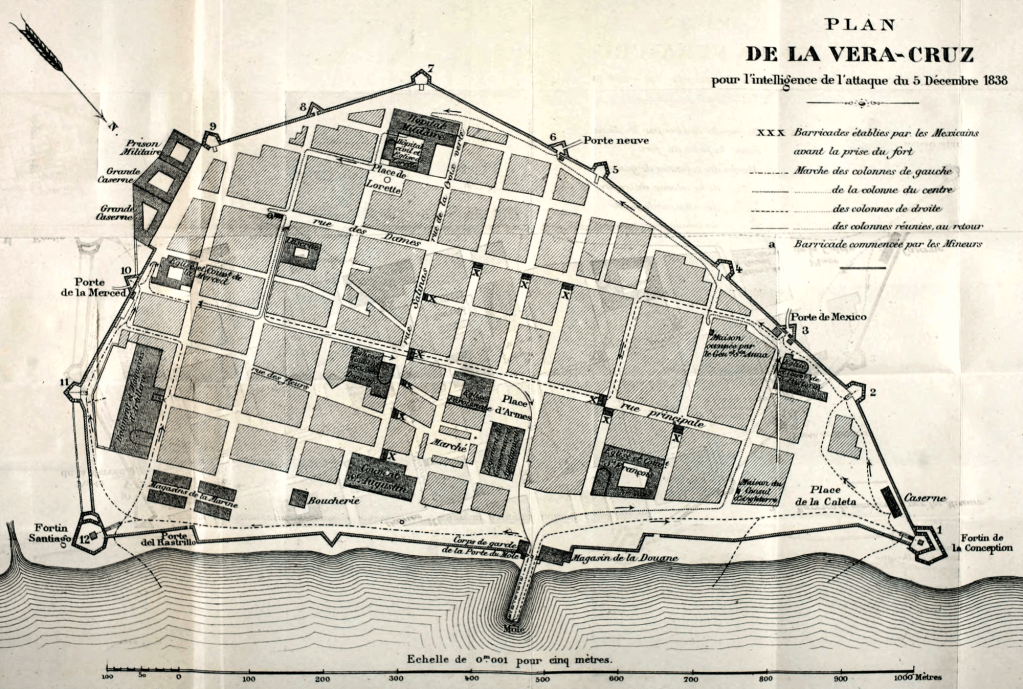

Une nuit, autre aventure. L’amiral m’envoya faire avec MM. Desfossés, Doret et deux officiers du génie, le commandant Mangin-Lecreux et le capitaine Chauchard, une reconnaissance assez originale. Pour comprendre la nature de cette reconnaissance il faut savoir que le fort Saint-Jean d’Ulloa est assis sur un grand récif, séparé de de la Vera-Cruz par un étroit bras de mer. Bâti sur le bord de ce récif qui regarde la ville, ses murailles, où sont scellés d’énormes anneaux pour l’ancrage des grands navires, descendent à pic dans la mer. De l’autre côté un glacis plonge dans une espèce de grand lac, formé par deux bras de récifs à fleur d’eau qui s’étendent très loin au large. L’amiral voulait savoir si cette espèce de lac intérieur avait un fond uni, s’il était guéable et si, en cas de besoin, on pourrait atteindre par là le glacis et les murailles du fort, lorsque le canon les aurait éventrées.

Donc nous partîmes une belle nuit, gagnâmes la ceinture des récifs loin du fort, y débarquâmes et marchant dans l’eau que nous avions, dès le début, à mi-cuisse, nous nous dirigeâmes vers le fort en sondant devant nous avec de grands bâtons. Partout nous trouvâmes à peu près la même profondeur et un fond de sable recouvert d’herbes courtes. Sans doute la mer avait à la longue lancé tout ce sable par-dessus la chaîne des coraux, et les courants l’avaient nivelé. Après une longue et fatigante marche dans l’eau, qui nous obligeait à souffler de temps en temps, et où nous disions tout bas comme dans cette gravure où Raffet a représenté une reconnaissance analogue : « il est défendu de fumer, mais vous pouvez vous asseoir », nous arrivâmes presque au glacis, entendant tout près de nous le cri des sentinelles : « Alerta ! » Le commandant Mangin, qui tenait à toucher de la main le glacis, était en avant de nous de quelques pas, lorsqu’une clameur éclata dans le fort, tout s’illumina et en un clin d’œil nous vîmes paraître sur la crête des glacis et une cinquantaine de soldats, dont les fusils étincelaient. Ils descendirent à toute course et se précipitèrent dans l’eau à notre poursuite. Naturellement nous détalâmes aussi rapidement que nous pûmes. Pendant quelques instants, ce fut une véritable lutte de vitesse, et le commandant Mangin fut au moment d’être pris. Les hostilités, bien qu’imminentes, n’étaient pas commencées ; les soldats ne tirèrent pas et se lassèrent de nous poursuivre. Nous rentrâmes sans autre incident que le passage entre nos jambes de gros poissons dont la mer phosphorescente révélait tous les mouvements. Etait-ce des requins, très nombreux dans ces parages ?

L’amiral savait ce qu’il voulait savoir. Peu de jours après, la danse commença. L’amiral embossa les trois frégates : Néréïde, Gloire, Iphigénie, celle-ci revenue de la Havane, avec un équipage complété par celui du brick le Duquesne, et les deux bombardes, et attaqua le fort. Je lui avais demandé à être de la fête et, à ma grande douleur, il m’avait refusé, trouvant mon bateau trop petit, trop insignifiant. « Je ne peux pas vous admettre, j’ai laissé aussi de côté la Médée, une frégate, dont je trouve l’artillerie insuffisante ». Il m’envoya en observation pour juger le tir des bombardes et le faire rectifier au besoin.

Avant l’ouverture du feu, survint un incident qui me mit directement en cause. L’attaque étant imminente, les navires qui se trouvaient à l’ancre ou amarrés sous le fort, s’empressèrent de partir et ils vinrent passer tout près de mon poste d’observation. A ce moment l’amiral m’adressa ce signal : « Le bâtiment en vue paraissant suspect, ordre de l’arrêter ». Evidemment à travers l’ambiguïté des formules des signaux, c’était l’ordre de saisir un ou plusieurs des bâtiments qui sortaient du port. Il y en avait quatre, à savoir : un belge, frété par l’amiral, pour recueillir les sujets français habitant Vera-Cruz, qui se sentiraient menacés. Ce ne pouvait être ce navire-là. Ensuite un bâtiment américain, quasi-bâtiment de guerre, portant flamme et canons, ce qu’on appelle un revenue schooner. Troisièmement le paquebot anglais Express, portant lui aussi flamme et canons, commandé par un lieutenant de la marine anglaise et inscrit comme navire de guerre sur le Navy-list. Dans mon esprit, ce ne pouvait être aucun de ces deux-là.

Restait un navire hambourgeois, auquel j’ordonnai d’aller mouiller sous le canon de la corvette la Naïade. Mais à cet instant arriva un canot de la Néréïde avec une lieutenant de vaisseau qui me cria : « L’amiral vous ordonne de prendre leurs pilotes mexicains à tous les navires qui sortent du port. – S’agit-il aussi du paquebot anglais ? demandai-je. – L’amiral ne s’est pas expliqué, mais il a dit : tous les pilotes ».

Bien qu’en face des susceptibilités anglaises, l’enlèvement à bord d’un navire de guerre me parut grave ; je n’avais plus qu’à agir. L’Express m’avait passé à poupe et j’avais échangé un salut amical avec son capitaine, le lieutenant Cooke, que je connaissais. Il était déjà loin. Je mis le pavillon anglais à tête de mât en l’appuyant d’un coup de canon. Il s’arrêta, attendit le canot et l’officier que je lui envoyai et le dialogue suivant s’engagea. Mon officier : « J’ai ordre de vous demander votre pilote ». – Le lieutenant Cooke : « J’en ai besoin pour me rendre à Sacrificios. – Ce n’est pas une simple demande que je vous adresse. – Si je ne vous le livre pas, est-ce que vous le prendrez ? – Nous espérons que vous nous le donnerez de bonne grâce, sans avoir recours aux moyens violents. – That’s very well, sir ! » accompagné d’une poignée de main qui termina l’entretien, une fois que le commandant anglais eût mis sa responsabilité à couvert ; et le pilote passa dans mon canot où l’amiral l’envoya immédiatement prendre. Le revenue schooner américain livra le sien sans difficulté, mais en mettant à la charge de l’amiral les accidents qui pourraient survenir à son navire faute de pilote.

J’ai raconté avec détails cet incident du pilote de l’Express parce qu’il fut cause d’une violente discussion dans le parlement anglais, où je fus pris à partie personnellement et rendu responsable de cet attentat international.

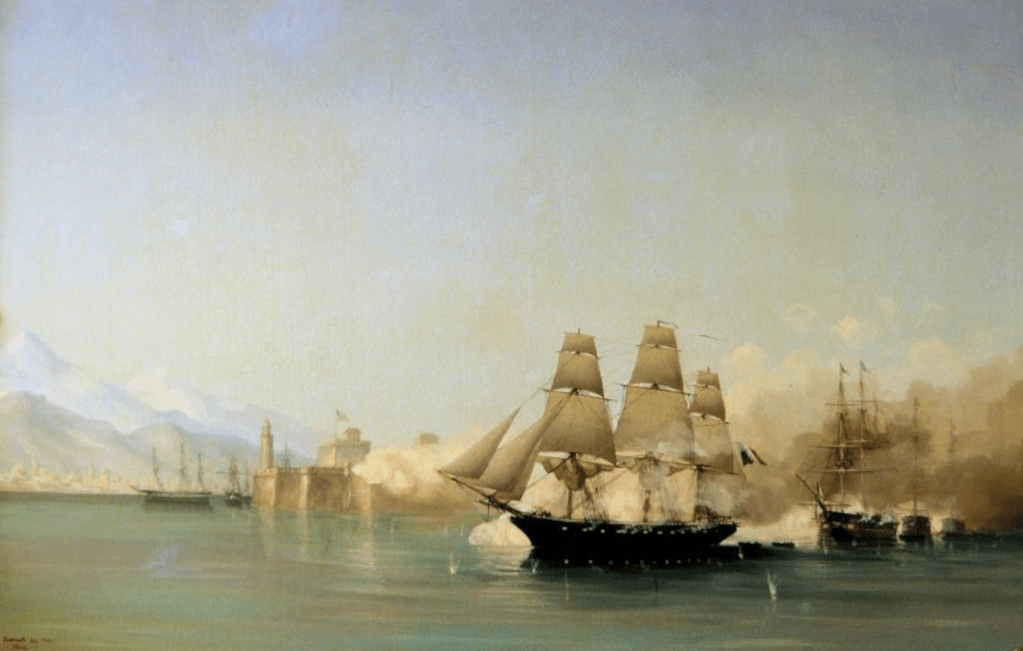

Mais l’amiral fait signal d’ouvrir le feu, et la canonnade s’engage. En un instant la fumée m’enveloppe. Non seulement je n’y vois plus pour observer le tir, mais je n’y vois plus pour me conduire ; la sonde donne de très petits fonds et je vois monter à la surface la vase que je remue avec ma quille. Impossible de rester en pareille situation. Je me couvre de voiles et sortant de la fumée, je redemande par signal à l’amiral la permission de prendre part au combat. Il s’attendrit et répond par le bienheureux « Oui ! » Je prolonge alors la ligne des frégates chaudement engagées, l’Iphigénie surtout. A chaque instant je voyais voler en l’air les éclats de bois projetés par les boulets qui la frappaient. Elle en reçut huit dans sa coque, sans compter la mâture ; le mât de misaine seul en eut huit ; c’est miracle que tout ne tombât pas. Ce brave Parseval se promenait sur sa dunette, se frottant les mains quand un coup portait près de lui. C’était vraiment beau à voir. Nous échangeâmes un salut de la main, et j’allai me poster au bout de la ligne des frégates, où je restai sous voiles, allant et venant en faisant aussi mon petit tapage.

Le fort en voyait de dures. Plusieurs explosions s’étaient déjà produites ; l’idée me vint de faire charger toute ma batterie à obus et de diriger son tir contre une espèce de tour, appelée en fortification un cavalier, dont le feu était particulièrement vif. J’avais d’excellents canonniers, mais de mon poste de commandement la fumée m’empêchait de voir où portaient les coups. Mon second placé à l’avant pouvait mieux en juger. Au premier coup : « Bon ! Dans le cavalier », me crie-t-il. Deuxième coup : « Dans le cavalier ! ». Troisième coup : « Dans le cavalier ! ». Quatrième coup ? Mais on ne voit plus rien : un immense nuage de fumée, blanche en haut, noire au-dessous, s’élève du fort et monte lentement à une grande hauteur. Quand cette fumée, poussée par le vent, s’écarte un peu, il n’y a plus de cavalier, tout a sauté en l’air : mon équipage pousse un cri de joie et un de mes chefs de pièce exécute un brillant rigodon. Sont-ce mes obus ? Sont-ce les bombes des bombardes qui ont fait le coup ? Pas un de mes braves créoles n’admet le plus léger doute là-dessus. Que chacun garde son opinion !

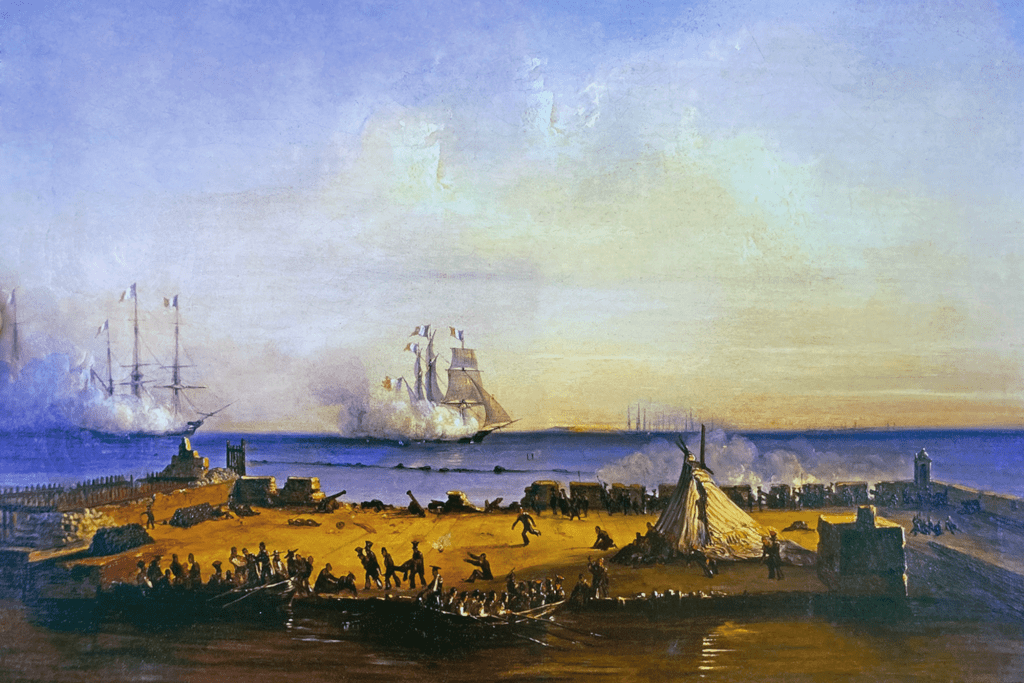

Tableau d’Horace Vernet (1789-1863), collections du château de Versailles.

Le feu se ralentissant, j’allai prendre les ordres de l’amiral. Dans la nuit, le fort se rendit ; la garnison, forte de deux mille hommes, évacue la place et une convention fut conclue avec le général commandant à Vera-Cruz pour s’abstenir de part et d’autre de nouveaux actes d’hostilité. Puis nous occupâmes le fort et l’amiral me donna ordre d’amarrer la Créole sous ses murs et d’amariner les bâtiments de la marine mexicaine qui s’y trouvaient, de concert avec le comte de Gourdon, commandant le Cuirassier. Sauf une jolie corvette appelée l’Iguala, qui a pris place dans notre marine, ces prises ne valaient pas grand’chose. Le malheureux fort était dans une condition épouvantable. Le boulet, les bombes, les explosions avaient tout bouleversé. Nombre de cadavres partout ensevelis sous les débris répandaient une odeur infecte. Là où le combat n’avait pas fait son œuvre régnait une repoussante saleté, et tout cela sous un soleil équatorial et en pleine fièvre jaune. L’équipage de la Créole s’occupa aussitôt des travaux d’assainissement, de concert avec le détachement de sapeurs du génie qui faisait partie de l’expédition. Nous relevâmes et trainâmes au large les cadavres, et il y eut là des actes de dévouement très méritoires, publiquement appréciés du reste par l’amiral.

M. Desfossés, mon aide de camp, avait, à tout événement, rédigé un petit code de signaux, se faisant au moyen de chemises de couleur avec la maison de notre consul à Vera-Cruz. A peine cinq jours étaient-ils écoulés depuis la prise du fort que ces signaux nous apprirent tout à coup que les Français couraient de grands dangers en ville. Nous envoyâmes immédiatement nos embarcations au môle où se pressait une foule éperdue d’hommes, de femmes, d’enfants, que nous recueillîmes et transportâmes au fort. Notre consul nous informa en même temps que Santa-Anna, nommé généralissime, venait d’arriver avec des troupes, qu’il avait déclaré la convention nulle, etc., etc., et qu’il fallait s’attendre à tout. Avis en fut immédiatement transmis à l’amiral, qui était avec l’escadre assez loin, au mouillage de l’île Verte. Il faisait beau heureusement, car sans cela toute communication eût été impossible. L’amiral vint, de sa personne, le soir même et s’installa à bord de la Créole. Avec sa résolution habituelle, il avait de suite pris son parti de devancer l’action de l’ennemi et de profiter de la surprise pour exécuter, avec les faibles moyens dont nous disposions, un coup de main de nature à mettre Vera-Cruz et ses forts hors d’état de nuire, du moins pendant quelque temps. La nuit fut donc employée en préparatifs. Les embarcations de l’escadre arrivèrent successivement, sans accident, amenant toutes les compagnies de débarquement, faisant avec les trois compagnies d’artillerie, qui occupaient le fort, environ onze cents hommes.

Entre quatre et cinq heures du matin, par un brouillard épais, on se mit en marche. La moitié des compagnies de débarquement, sous les ordres du commandant Parseval, devait escalader avec des échelles le fortin de gauche de la ville, puis parcourir les remparts en enclouant l’artillerie et détruisant tout ce qu’on trouverait. L’autre moitié, sous les ordres du commandant Lainé, devait faire la même besogne à droite. Enfin une troisième colonne au centre devait débarquer sur le môle, faire sauter la porte de la marine et se diriger sur le quartier général de Santa-Anna, pour essayer de s’emparer de sa personne. Ma compagnie de soixante-hommes environ, faisant l’avant-garde de cette dernière colonne, dont les compagnies d’artillerie de marine formaient le gros.

Nous voilà partis, les avirons garnis de fourrure pour amortir le bruit. Une lueur de crépuscule éclaire à peine et nous nous écarquillons les yeux dans la brume pour apercevoir le môle ; la grande porte de la ville est fermée ; il n’y a pas de sentinelle extérieure, tout dort. Nous débarquons dans un profond silence, et la colonne se forme. Les sapeurs courent en avant, posent le sac à poudre, une table inclinée qui sert de masque, puis un sergent de mineurs allume la mèche et se colle dans un ressaut de la muraille. Pan ! le masque du pétard nous rase la tête, un des battants de la porte est à terre ; au même moment la fusillade éclate du côté de la colonne Parseval. « En avant et vive le Roi ! »

Nous apercevons le poste de la porte qui se sauve et se perd dans le brouillard. Pas un chat dans les rues ; les bruit de la fusillade a fait rentrer quiconque était dehors. Conduits par un guide, nous prenons au pas gymnastique une rue qui nous conduit à la porte de Mexico, où le brouillard se lève un peu. Quelques coups de fusil et de baïonnette nous débarrassent du poste de la porte. En ce moment arrive, ventre à terre de l’intérieur de la ville, une calèche attelée de six mules, avec des postillons pittoresques en grands chapeaux. C’est la calèche ayant amené Santa-Anna, qui essaye de gagner la campagne. On fait tomber deux ou trois mules, mais la calèche est vide.

Nous recevons alors une forte décharge de mousqueterie d’environ cent cinquante soldats, qui disparaissent aussitôt dans une rue latérale. C’est la grand’garde du quartier général. Nous courons après elle et nous arrivons à temps pour voir les derniers d’entre eux pénétrer dans une grande maison que mon guide me dit être l’Hôtel du Gouvernement militaire. Une vaste cour entourée de galeries ; au-dessus, un premier étage d’arcades garnies de pots de fleurs et de plantes grimpantes, tel est l’aspect qui se présente à nos yeux en entrant. Une vive fusillade part immédiatement du premier étage dès que nous paraissons dans la cour. Il n’y a pas à hésiter, il faut monter là-haut pour mettre ces gens à la raison. Un escalier étroit est le chemin à suivre. Eh bien ! Chacun doit confesser ses faiblesses. Quand je vis cet escalier où je devais monter le premier, pour arriver là-haut et y recevoir tout seul la première décharge, j’eus une seconde d’hésitation et je m’écriai en agitant mon sabre : « Les hommes de bonne volonté en avant ! » Mon fourrier, un Parisien, se précipita alors sur l’escalier et sa vue me rendant aussitôt au sentiment de mon devoir, je me précipitai à mon tour ; nous luttâmes d’enjambées et j’eus la satisfaction d’arriver en haut bon premier, suivi du reste par toute ma compagnie. Et ce ne fut pas si terrible !

D’abord nous nous trouvâmes dans une espèce de vestibule, recevant par les fenêtres et à travers les portes des coups de fusil mal dirigés, qui blessèrent seulement deux officiers. Puis chacun travaillant pour son compte, je me jetai avec un second maître, nommé Jadot, contre une porte que nous défonçâmes à coups d’épaule. Quand elle céda, je fus projeté en avant par mes hommes, qui se pressaient derrière moi, et lancé dans une salle pleine de fumée et de soldats mexicains. Un d’eux, en uniforme blanc à épaulettes rouges, dont je vois encore les cheveux indiens plats et l’œil mauvais, me tenait en joue et me mit le canon de son fusil presque sur la figure. J’eux le temps de me dire : « Je suis f… ! » Mais non ! le coup ne partit pas, le fusil me tomba sur le pied, et je vis mon homme rouler sous un canapé, emportant avec lui, tordu entre ses côtes, le sabre que mon lieutenant Penaud, prompt comme l’éclair, lui avait passé à travers le corps. Je crois que je me défis ensuite moi-même d’un autre grand diable ; puis l’élan étant donné, tout fut culbuté, et je me trouvai dans une autre salle au fond de laquelle je vis plusieurs officiers, dont un général, debout, le sabre au fourreau, très calmes. Je me précipitai en avant avec maître Jadot pour les protéger contre mes hommes un peu excités, et la lutte cessa. Le général, un grand blond, beau garçon, s’appelait Arista, et est devenu plus tard président de la république mexicaine. Il me remit son sabre et je le fis conduire en bas, le laissant aux mains du commandant d’artillerie Colombel, qui l’envoya au fort. Quand à Santa-Anna, nous ne le trouvâmes plus, son lit était encore chaud ; nous prîmes ses épaulettes, sa canne de commandement, et le maître Jadot, qui avait perdu son chapeau de paille dans la bagarre, se coiffa de son chapeau ferré. Je me hâtai de quitter cette maison, qui était pleine de sang et où la vue de deux malheureuses femmes qui avaient été tuées par la fusillade à travers les portes me faisait horreur.

Une fois dehors, je rencontrai le commandant Lainé qui arrivait par le rempart, accomplissant sa tâche de destruction ; il m’engagea à me diriger, avec ma compagnie, vers un point de la ville où la colonne Parseval faisait un feu nourri, en donnant un coup d’œil aux églises dont les tours étaient, disait-non, armées de canons. Je me mis en devoir d’exécuter cette véritable course au clocher, et arrivai devant un grand édifice, d’où l’on tira sur nous. Nous y entrâmes ; c’était l’hôpital ; il y eut encore une pétarade dans une grande salle du rez-de-chaussée, pleine de malades qui se tenaient debout sur leurs lits ou se jetaient à genoux, en disant : « Gracia », à peine couverts de couvertures rouges. C’était hideux ; tous ces malheureux étaient plus ou moins atteints du vomito. Entrés par une porte, nous nous hâtâmes de sortir par l’autre et tombâmes enfin dans une longue rue droite, au bout de laquelle on apercevait une grande maison dont les fenêtres crépitaient de mousqueterie, comme une grande pièce de feu d’artifice. Cette vaste et solide maison, à cheval sur le rempart, avec portes sur la ville et portes sur la campagne, s’appelait la caserne de la Merced. Pleine de troupes et décevant sans cesse des renforts du dehors, elle arrêtait depuis le matin la colonne Parseval et allait bientôt arrêter la colonne Lainé.

Biblioteca Digital Mexicana.

Une grande porte faisait face à la rue par laquelle nous arrivions. Cette porte était, bien entendu, fermée ; nous amenâmes dans son axe une pièce d’artillerie et lui envoyâmes un obus. Dans la fumée du coup de canon mêlée à l’espèce de brouillard qui régnait encore, nous crûmes la porte renversée et nous nous précipitâmes en avant, mais en approchant nous découvrîmes que la maudite porte était intacte, et nous dûmes nous rejeter à l’abri dans les rues latérales, car, en un instant, toute notre tête de colonne, dont six ou sept officiers, était tuée ou blessée. Nous nous mîmes alors, sapeurs, artilleurs, marins, à pousser une barricade en travers de la rue pour y mettre en batterie du canon et abattre pour de bon la porte avant de recommencer l’attaque. Mais sur ces entrefaites l’amiral arriva et les grands chefs conférèrent avec lui. Considérant que la moitié des équipages était à terre, que le moindre changement de temps pouvait les empêcher de rembarquer, considérant que le but que s’était proposé l’amiral était atteint, ordre fut donné de se rembarquer. Le retour se fit sans difficulté, hors le dernier moment, quand il ne restait plus sur le môle que l’amiral et quelques officiers. On entendit alors en ville un grand bruit d’acclamations et d’instruments guerriers. C’était Santa-Anna qui arrivait pour jeter les Français à la mer. Il déboucha, à cheval, sur le môle, à la tête de ses hommes. Mais les chaloupes des frégates restées de chaque côté du môle tirèrent à mitraille sur cette tête de colonne et les jetèrent tout par terre, Santa-Anna et le reste. Quelques fanatiques coururent néanmoins jusqu’au bout du môle, pour fusiller l’amiral à bout portant, et il courut là un grand danger. Son patron et l’élève de corvée Halna du Frétay (mort amiral et sénateur) le couvrirent de leur corps et furent grièvement blessés. Son secrétaire, qui l’accompagnait avec un fusil à deux coups, fit coup double sur deux Mexicains. Là aussi fut tué un grand ami à moi, un jeune homme charmant et plein d’avenir, Chaptal, élève de première classe. Sachant combien je lui étais attaché, on me remit comme souvenir ses aiguillettes que j’envoyai à sa famille. Rentré à bord de la Créole où je rapportais deux de mes aspirants grièvement blessés : Magné de Maisonneuve et Gervais, l’amiral me donna l’ordre d’envoyer de cinq minutes en cinq minutes un obus à la caserne de la Merced. Ainsi se termina pour moi la journée où je perdis ma virginité de soldat. L’action militaire de la campagne était finie, le fort de Saint-Jean d’Ulloa restait entre nos mains comme garantie. A la diplomatie d’achever l’œuvre.