Honoré d’Estienne d’Orves (1901-1941)

Au cours des années 1860, un conflit opposa l’Espagne à ses anciennes possessions d’Amérique du Sud. Nous publions un récit de cette première « guerre du Pacifique », sous la forme du mémoire de l’école supérieure de guerre navale rédigé en 1937 par le Lieutenant de Vaisseau d’Estienne d’Orves, connu pour son engagement ultérieur dans la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale.

En 1860, le gouvernement péruvien avait recruté en Espagne une centaine de travailleurs basques, et les avait dirigés, avec femmes et enfants, sur l’hacienda de Talambo, où l’on cultivait du coton. Un contrat de travail régulier liait les colons au propriétaire de l’hacienda, un certain Salcedo, d’origine indienne. Pendant trois ans, aucun incident ne se produit entre les indigènes et les travailleurs espagnols. Mais le 4 août 1863, au cours d’une réunion, un Espagnol est tué et quatre sont blessés. Une enquête ouverte prouve que les agresseurs ont été payés, armés et enivrés par le nommé Salcedo. Le chargé d’affaires français, qui en l’absence d’agent diplomatique espagnol, s’occupe de l’Espagne au Pérou, essaie en vain d’obtenir l’arrestation des meurtriers. Il finit en décembre par écrire à l’amiral Pinzon : « je vous demande de substituer votre efficace protection à la mienne et d’obtenir de justes réparations ».

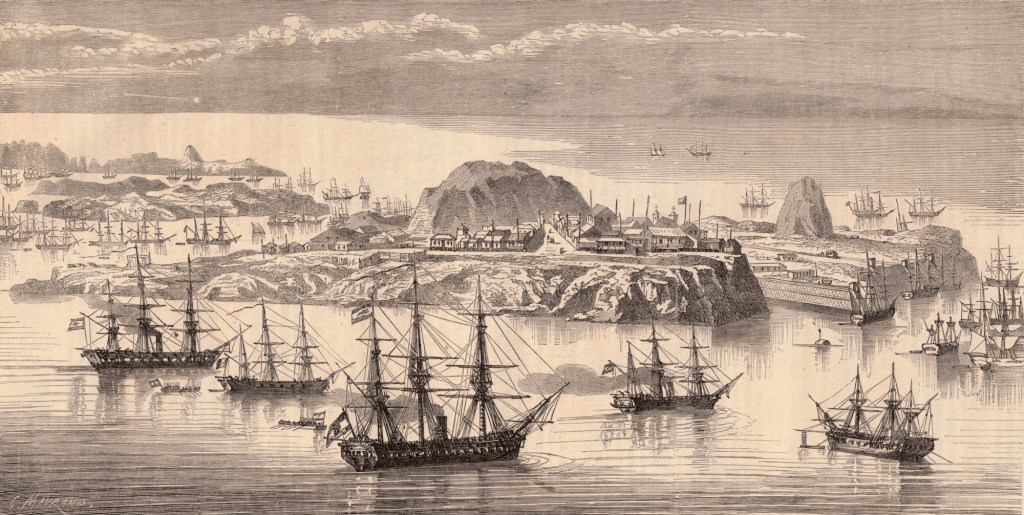

Pour faire pression sur le gouvernement péruvien, il serait tout indiqué de s’emparer des îles Chinchas, îles à guano qui sont la grande richesse du Pérou, et qui rapportent, par an, 20 millions de piastres au trésor. Le 14 avril 1864, à 10 heures, la Resolucion, le Triunfo et la Covadonga se présentent devant la Chinchas du Nord. Un officier descend à terre, va voir le gouverneur, et, sous menace d’un bombardement, exige la reddition immédiate des îles. Le gouverneur, impuissant, et désirant éviter une effusion de sang inutile, ne peut que protester officiellement. La petite garnison péruvienne s’enfuit vers la terre ferme. Dans l’après-midi, les Espagnols s’emparent de l’Iquique, seul bâtiment péruvien au mouillage et y hissent le pavillon espagnol. Plus de 400 marins débarquent et font prisonniers le gouverneur et le capitaine du port. Les couleurs espagnoles sont hissées sur la maison du gouverneur ; l’escadre les salue aussitôt de 21 coups de canon.

Devant cette situation, le gouvernement péruvien du général Pezet n’ose pas engager les hostilités. Sa flotte se réduit pratiquement à deux vieilles frégates, l’Amazonas et l’Apurinac (cette dernière vient d’être renflouée après six ans passés au sec à la pointe de l’île San Lorenzo en face du Callao), et de deux monitors, qu’on ne saurait aventurer en haute mer. Elle ne recevra qu’en juillet 1865 l’appoint de deux corvettes neuves, l’Union et l’America, alors en construction à Nantes. Le président Pezet préfère donc temporiser, il faut émettre un emprunt de 50 millions de piastres, destiné à permettre la formation d’une armée de 30 000 hommes et d’une flotte de 20 bâtiments. Le gouvernement de Lima sait pertinemment que le Trésor, qui ne devait guère ses ressources qu’aux taxes sur le guano, est à peu près vide ; il se rend très vite compte que la population de Lima, qui réclame la guerre à grands cris, est peu disposée à souscrire à l’emprunt. Aussi cherche-t-il à intéresser à son sort les puissances étrangères. Le 20 avril, les agents diplomatiques des républiques Sud-américaines répondent en déclarant qu’à leur sens les îles restent propriété du Pérou.

Les chargés d’affaires de France et d’Angleterre ne croient pas devoir s’associer à ce geste, mais sous la pression des commerçants, acceptent à la fin du mois de tenter une démarche auprès de l’amiral Pinzon. Celui-ci déclare qu’il garde les îles, mais il offre de rendre l’Iquique et garantit de ne faire aucune action offensive contre les côtes du Pérou. L’Iquique est remorquée au Callao par un bâtiment anglais, et remise au gouvernement péruvien. Celui-ci refuse de la reprendre. Le 3 juin, la Covadonga vient mouiller au Callao, portant un message de l’amiral Pinzon, demandant l’autorisation de faire des vivres, mais ne proposant pas la reddition des îles. Le Pérou refuse à la goélette le droit de mouillage et exige son départ immédiat. Les habitants du Callao, très inquiets, s’attendent tous les jours à voir l’escadre espagnole revenir et bombarder la ville.

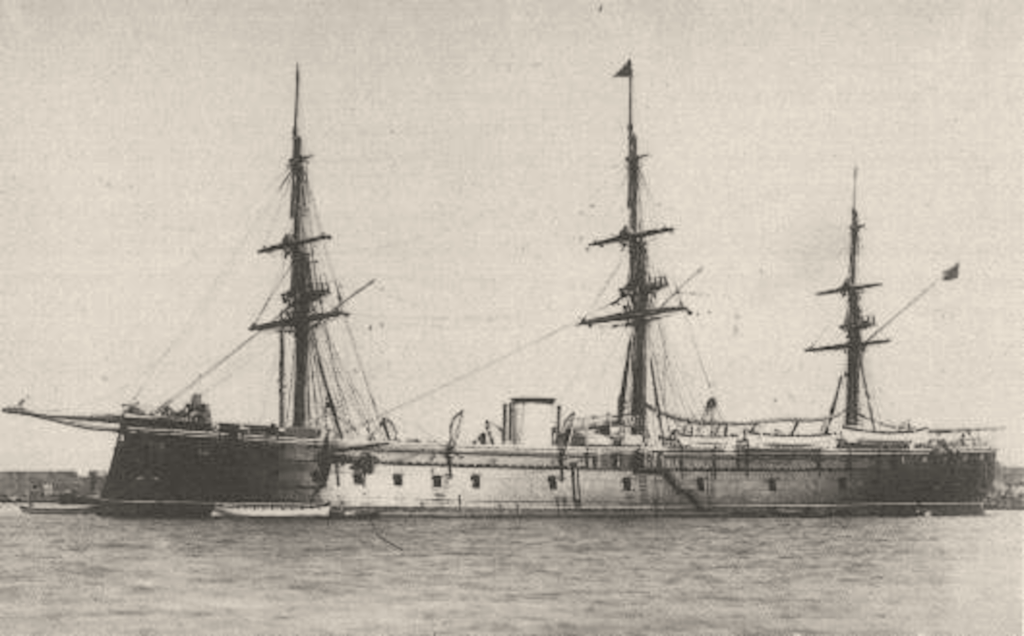

Le deuxième semestre de l’année 1864 n’amène aucune détente. L’escadre espagnole continue à occuper les Chinchas, et les Péruviens restent sous la menace d’une action offensive contre leurs côtes. L’Espagne décide de renforcer son escadre, et essaie d’obtenir de la France des vivres et du charbon, qui seraient prélevés sur les approvisionnements de notre escadre du Pacifique. La France se récuse, et promet seulement d’assurer l’acheminement du courrier espagnol. En dépit de ces difficultés, l’Espagne envoie, en renfort, les frégates Blanca, Berenguela, et Villa de Madrid, qui rallient le 30 novembre le pavillon de l’amiral Pinzon. Elle décide de plus le départ de la frégate cuirassée Numancia, de 7200 tonnes, qui sera accompagnée d’un transport, le Marques de la Victoria. En novembre 1864, un incendie a détruit la frégate Triunfo.

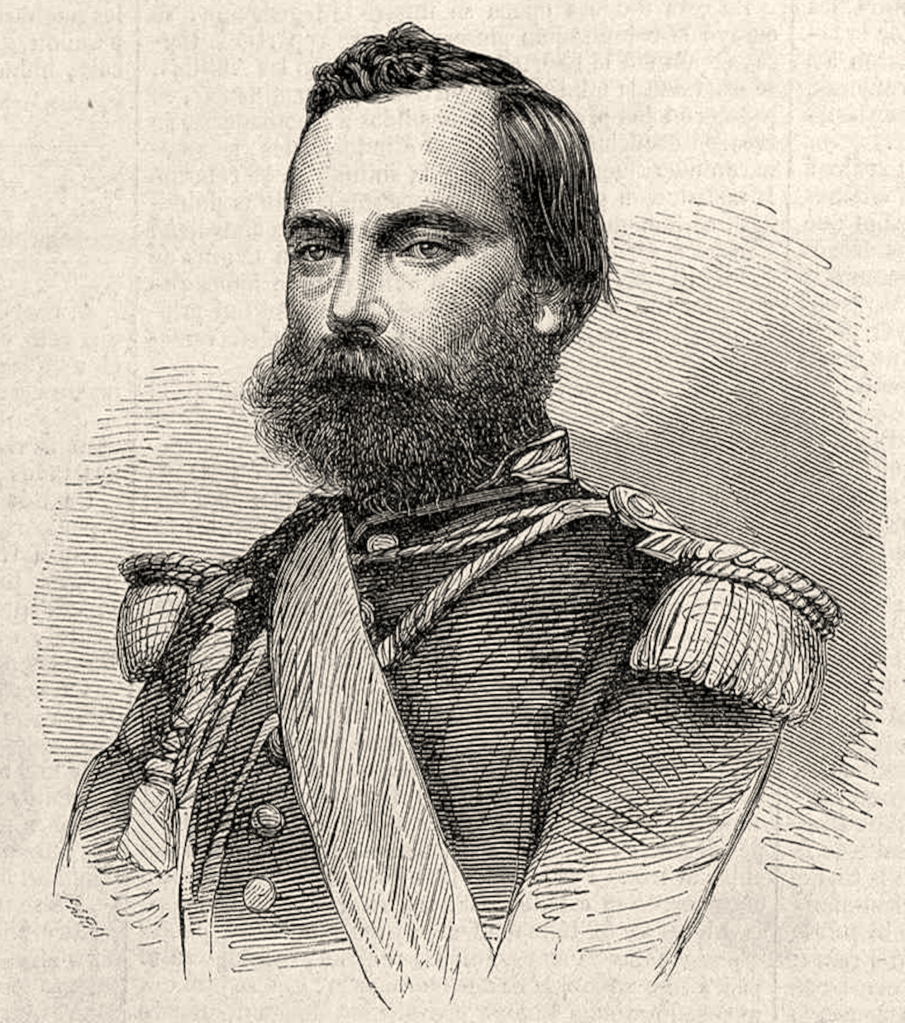

Dans une déclaration faite devant les Chambres, à Madrid, le gouvernement espagnol se dit prêt à reconnaître l’indépendance du Pérou, et à lui rendre les îles Chinchas, sous réserve de l’acceptation d’un Commissaire spécial muni de lettres de créances. De l’autre côté, le Pérou exige que l’escadre espagnole salue la première le navire péruvien qui viendra reprendre possession des îles. L’Espagne refuse de se soumettre à cette humiliation. Aucune médiation de la France ou de l’Angleterre ne sera acceptée dans ces conjonctures. L’Angleterre d’ailleurs, n’est pas en ce moment persona grata à Madrid, car elle vient le 16 décembre de reconnaître aux habitants de Saint-Domingue, insurgés contre les Espagnols, la qualité de belligérants. Il semble pourtant que l’Espagne, qui vient de faire un gros effort pour renforcer son escadre, soit animée d’un sérieux désir de paix. Elle demande à l’amiral Pinzon de se démettre de ses fonctions, et le remplace par l’amiral Pareja, ancien ministre de la Marine. Celui-ci prend son commandement à Pisco aux îles Chinchas le 7 décembre 1864, et cherche aussitôt, en accord avec le commodore anglais et le chargé d’affaire français, sur quel terrain il lui sera possible de s’entendre avec le Pérou.

Entre le 29 décembre 1864 et le 24 janvier 1865, l’amiral Pareja a plusieurs entrevues avec le général Vivanco, délégué du gouvernement péruvien. Pareja déclare que « les questions touchant au droit sont secondaires par rapport à l’honneur du pavillon ». Vivanco répond que jamais le Pérou n’a offensé l’Espagne, qui au contraire s’est emparée sans motif des îles Chinchas, partie du territoire national. Sur des bases si opposées, les plénipotentiaires n’arrivent pas à s’entendre, et le 25 janvier, Pareja apparaît, avec toute son escadre, devant le Callao et menace la ville d’un bombardement. Le gouvernement péruvien se soumet aussitôt et le général Vivanco signe le 27 janvier le traité suivant : les îles Chinchas seront évacuées et rendues au Pérou ; le Pérou accréditera un ministre à Madrid ; le Pérou accepte qu’un diplomate espagnol vienne enquêter sur les événements de Talambo, avec le titre de « Commissaire spécial », titre qui ne préjuge nullement des droits du Pérou à son indépendance ; le Pérou et l’Espagne signeront un traité de commerce fixant le montant de la dette du gouvernement péruvien vis-à-vis des Espagnols résidents au Pérou ; enfin le Pérou paiera à l’Espagne trois millions de piastres, à titre d’indemnité pour les dépenses navales de l’Espagne, jusqu’à la ratification du traité.

Le 29 janvier, le traité est soumis à la ratification du corps législatif, mais celui-ci, craignant le mécontentement populaire s’il accepte, les canons espagnols s’il refuse, préfère voter la clôture de la session. Le général Pezet, président de la République, passe outre et signe le traité en déclarant : « les Chinchas nous sont rendues. Notre pavillon a été salué : la dignité et l’honneur national sont saufs ». Le traité, non ratifié par les chambres, devient une arme entre les mains des ennemis du gouvernement Pezet. Ils accusent celui-ci de trahir les intérêts du pays en pactisant ainsi avec l’ennemi et excitent la population contre l’Espagne. Le 5 février, l’amiral Pareja donne à ses bâtiments communication avec la terre. 150 permissionnaires descendent au Callao, sont poursuivis et traqués par la population de la ville. Un marin est tué, sans que la police du Callao intervienne. Dans un pays comme le Pérou, soumis depuis quelques années à des dictatures militaires, et habitué aux coups d’état, il n’y a pas à s’étonner de l’insurrection qui suit ces événements. Le 28 février 1865, le colonel Prado, préfet d’Arequipa, se fait proclamer dictateur et soulève une partie de la population. Une guerre civile s’ensuit, qui se termine en octobre par une victoire définitive des insurgés.

Depuis l’occupation des Chinchas, les Chiliens ont pris fait et cause pour le Pérou, avec plus de violence que la population péruvienne. Certains journaux de Santiago ont injurié la reine d’Espagne. Le 1er mai 1864, à Valparaiso, le peuple a manifesté contre le consulat espagnol, et le gouvernement a laissé faire. Bien plus, le 27 septembre, le Chili a déclaré le charbon contrebande de guerre et en a refusé à la Vencedora, tandis qu’il acceptait de ravitailler les bâtiments péruviens et l’escadre française, pourtant en guerre avec le Mexique. Enfin le Chili a laissé la corvette péruvienne Lerzundi embarquer du personnel dans les ports chiliens. L’effet produit en Espagne est désastreux. On y reçoit de plus la lettre suivante de l’amiral Pareja, datée du Callao le 11 juin : « le Chili a eu, pendant notre différend avec le Pérou, une attitude véritablement hostile, et un arrangement avec le Chili doit être précédé, de la part de ce pays, des satisfactions les plus solennelles et les plus complètes. Je ne peux comprendre qu’après avoir réuni dans ces eaux les forces navales les plus importantes qui s’y soient vues depuis la découverte de l’Amérique, on pût négliger de demander à ces pays les réparations qu’ils doivent à la monarchie espagnole. Ne pas exiger ces satisfactions, c’est rendre stérile le traité conclu avec le Pérou ». Cette lettre a un retentissement d’autant plus grand que l’amiral Pareja a quitté récemment le portefeuille de la Marine. Pour comble de malheur le ministre Nervaez tombe le 21 juin et est remplacé par un Cabinet d’Union libérale aux visées belliqueuses.

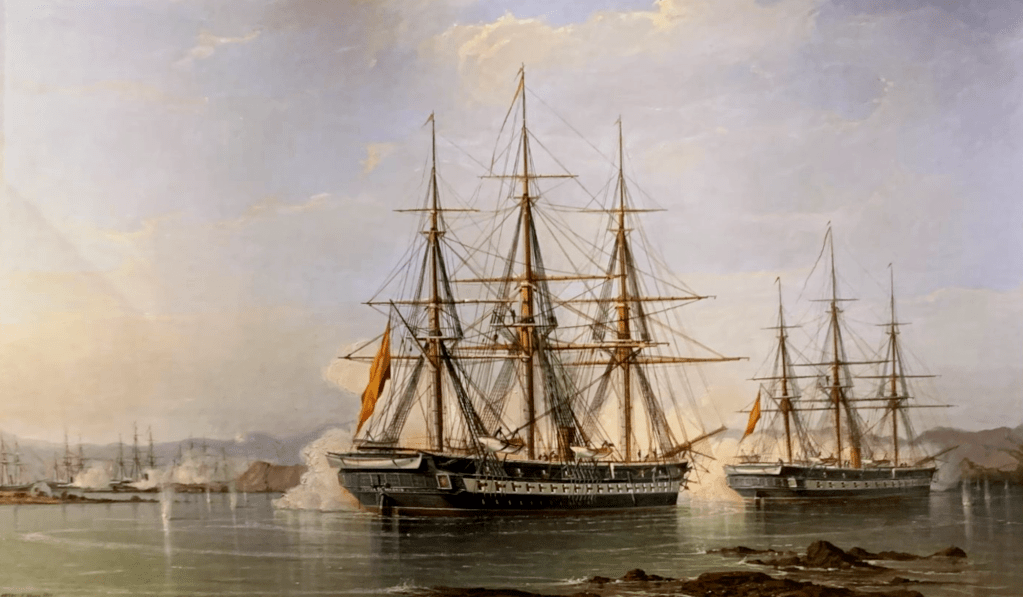

L’amiral Pareja reçoit au Callao les instructions suivantes : « Persuadé du zèle et du patriotisme qui animent votre Excellence, le gouvernement vous laisse en liberté d’agir selon la convenance des hauts intérêts qui vous sont confiés. Vous exigerez du Chili un salut de 21 coups de canon et des déclarations explicites sur chaque grief origine du différend. Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous pourrez déclarer en état de blocus les côtes du Chili ». Le 7 septembre, le commandant en chef espagnol appareille du Callao avec les frégates Villa de Madrid (bâtiment amiral), Resolucion, Blanca et Berenguela, et l’aviso Vencedora. La frégate cuirassée Numancia, la goélette Covadonga et le transport Marques de la Victoria restent seuls au Callao. Et le 17, au milieu de la fête nationale chilienne, la Villa de Madrid arrive à Valparaiso, sans saluer la terre. La corvette chilienne Esmeralda, qui est au mouillage, ne salue pas non plus la marque de l’amiral espagnol. Le 17 septembre au soir, l’amiral Pareja adresse à M. Covarrubias, ministre des Affaires Etrangères du Chili, l’ultimatum suivant : « Je demande des explications sous délai de quatre jours, sur les griefs exposés. J’exige de plus qu’un fort de Valparaiso fasse un salut de 21 coups de canon au pavillon espagnol, salut qui sera rendu coup sur coup par une de mes frégates ». Covarrubias répond aussitôt : « la République, fortifiée par la justice de sa cause, soutenue par l’héroïsme de ses enfants, prenant Dieu pour juge et le monde civilisé pour témoin de la lutte, défendra son honneur, et fera la guerre par tous les moyens qu’autorise le droit des gens ».

Le 25 septembre 1865, l’amiral Pareja notifie le blocus des côtes chiliennes, à quoi le Chili répond par une déclaration de guerre. A la déclaration de guerre, l’escadre espagnole est déjà répartie sur les côtes du Chili : la Villa de Madrid est à Valparaiso, où la rejoindront la Vencedora, la Resolucion et le Marques de la Victoria. Les frégates Blanca et Berenguela sont à Caldera, elles reçoivent l’ordre d’en tenir le blocus. Profitant du fait qu’on ignore encore dans la ville la déclaration de guerre, elles embarquent en hâte tout le charbon possible. A partir du 1er octobre, les bâtiments se répartissent le blocus de la façon suivante : les ports du nord (Caldera, Coquimbo et Herradura) sont bloqués par la Blanca et la Berenguela, ceux du centre (Valparaiso, Tome et Talcahuano) par la Villa de Madrid, la Resolucion et la Vencedora. Pour économiser le charbon, les bâtiments se déplacent peu, sauf l’aviso Vencedora qui sert d’estafette. L’amiral Pareja ne rappelle pas la Numancia, qui reste au Callao pour agir contre le Pérou s’il y a quelque mouvement anti-espagnol. A la fin d’octobre, elle fera une rapide croisière du côté des îles Chinchas pour rechercher les bâtiments chiliens, que l’on dit remontés au Pérou. Cette croisière sera infructueuse.

Pour parer au blocus, le gouvernement chilien fait ouvrir au commerce extérieur, 38, puis 53 ports de la côte. Il exonère de droits de douane toutes les marchandises qui entrent dans ces ports ou en sortent. Papudo, port voisin de Valparaiso, devient le point d’escale des courriers. Le 28 septembre 1865, le ministre de la Marine du Chili décide de délivrer des lettres de marque aux bâtiments de commerce naviguant sous pavillon chilien ou non. Dans ce dernier cas ils sont tenus de hisser le pavillon chilien en envoyant le coup de semonce. Le Chili a adhéré à la déclaration de Paris de 1856 abolissant la course, mais considère que cette adhésion ne s’applique qu’aux nations ayant signé, et l’Espagne n’a pas signé. La course constitue d’ailleurs son seul moyen de représailles, puisqu’il n’a pratiquement pas de navires de guerre. L’Espagne répond à la déclaration chilienne en prescrivant à ses bâtiments de traiter comme pirates les navires armés en course dont le capitaine, les officiers et la majorité de l’équipage ne seraient pas chiliens.

L’amiral Pareja s’impatiente et se laisse aller jusqu’à dire au chargé d’affaires anglais qu’il pourrait recevoir l’ordre de détruire les édifices de Valparaiso, appartenant à l’ennemi. La situation au Pérou, où la révolution paraît avoir décidément le dessus, n’est pas sans inquiéter vivement le commandant en chef espagnol. Il craint une action offensive, soit de l’escadre péruvienne, soit même des bâtiments chiliens dont la présence dans le nord est confirmée, contre sa frégate Blanca, qui est seule à soutenir le blocus de Caldera, près de la frontière bolivienne. Il envoie donc, au début de novembre, la goélette Covadonga à Coquimbo, avec l’ordre de tenir le blocus de ce port à la place de la Berenguela. Celle-ci fait route sur Caldera. On peut s’étonner que l’amiral Pareja, pourtant bien renseigné, ait laissé seul, dans un mouillage hostile, un bâtiment aussi peu armé et aussi lent que la Covadonga. Cette insigne imprudence causera la perte de la goélette, et par contre-coup, la mort de l’amiral.

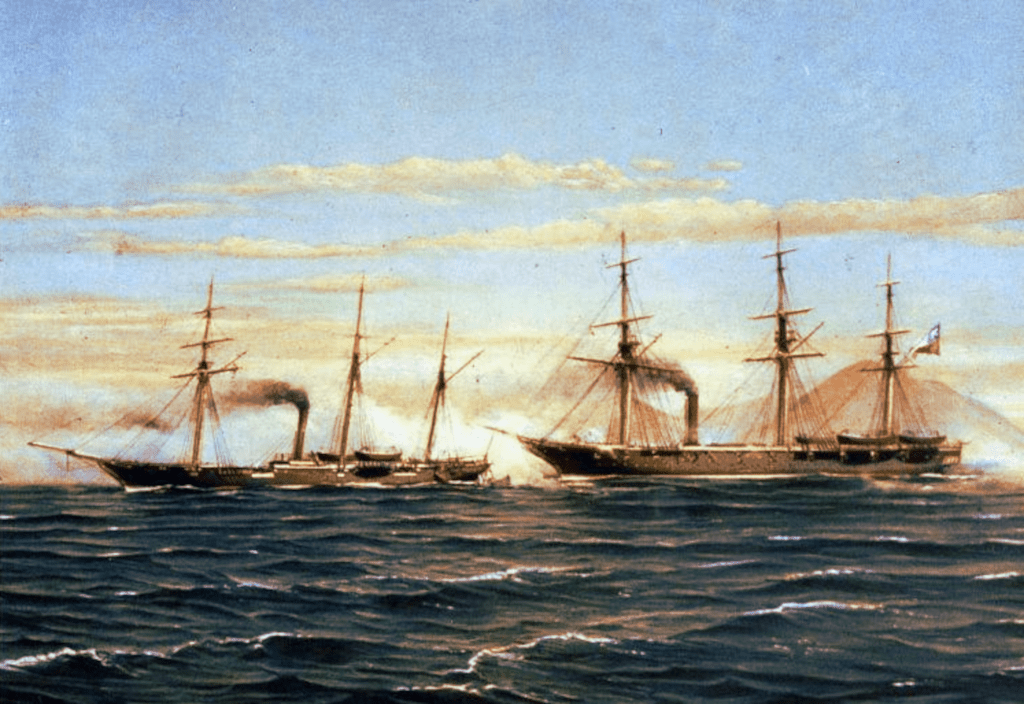

Au même moment, la corvette chilienne Esmeralda revient du Pérou. Elle va charbonner à Lota et pendre quelques renseignements sur la disposition actuelle du blocus. Le 22 novembre, elle repart vers le nord et relâche le 24 à 15 milles au sud de Coquimbo. C’est là qu’elle apprend la présence de la Covadonga. L’Esmeralda n’ose pas attaquer la goélette au mouillage. Bien lui en prend, car le 24 novembre la frégate Blanca arrive à Coquimbo, ayant estimé que le calme règne dans le nord et qu’elle peut laisser la Berenguela seule à Caldera. Dès son arrivée, la Blanca ordonne à la Covadonga de rallier Valparaiso, avec le courrier de l’amiral. L’Esmeralda apprend ces divers mouvements et appareille aussitôt. La rencontre aura lieu au large de Papudo, à une vingtaine de milles au nord de Valparaiso.

Le 26 novembre, le temps est légèrement brumeux. Vers neuf heures du matin, la Covadonga aperçoit l’Esmeralda qui hisse aussitôt le pavillon anglais. La goélette espagnole prend chasse, mais l’Esmeralda la rejoint à 10 heures, lui envoie sa première bordée, à 400 mètres, en arborant les couleurs chiliennes. Grâce à sa supériorité de vitesse, l’Esmeralda peut manœuvrer pour se tenir sur l’avant de l’ennemi, dans l’angle mort de ses pièces. La Covadonga n’a que trois canons à opposer aux 2 pièces de 30 de l’Esmeralda ; ce n’est qu’après la quatrième bordée du chilien qu’elle peut commencer à tirer. Elle n’arrive d’ailleurs à lancer que trois obus qui ne causent à l’Esmeralda d’autre dommage qu’un trou dans sa cheminée. Au bout de 20 minutes, la Covadonga a un canon démonté, ses embarcations détruites, deux hommes tués et quatorze blessés. Elle juge inutile de prolonger ce combat inégal et amène son pavillon.

L’amiral espagnol, qui est toujours à Valparaiso avec la Villa de Madrid, n’apprend qu’au bout de plusieurs jours la capture de la Covadonga, par la lecture d’un journal chilien que lui communique le consul des Etats-Unis. Celui-ci ajoute que l’on annonce également la prise de la Vencedora, alors qu’elle faisait route vers Talcahuano pour rejoindre la Resolucion. Pareja, à cette nouvelle, descend dans sa chambre et se tue d’un coup de revolver. En exécution des instructions dernières de l’amiral qui a demandé que son corps ne repose pas en terre chilienne, la Villa de Madrid appareille et va à deux milles au-delà des eaux territoriales. Les honneurs funèbres sont rendus et le corps de l’amiral est immergé le 1er décembre 1865. Puis la Villa de Madrid fait route vers le nord pour rejoindre la Numancia, dont le commandant, le capitaine de vaisseau Mendez Nunez, devient commandant en chef de l’escadre.

Au début de décembre 1865, le colonel Prado, quoique porté au pouvoir par le parti de la guerre, hésite autant que son prédécesseur à rompre les ponts entre le Pérou et l’Espagne. La présence de la Numancia, mouillée en rade du Callao, à une demi portée de canon de l’escadre péruvienne, et faisant peser sur la ville la menace d’un bombardement, l’inquiète vivement. Mais le peuple réclame la guerre à grands cris, il n’admet pas que le Pérou reste neutre alors que le Chili supporte tout le poids d’un conflit qui a pour origine une injure faite au Pérou. Prado se décide, le 5 décembre, à céder aux demandes du gouvernement chilien, et à signer avec lui un « Traité d’alliance défensive et offensive, en vue de repousser la présente agression du gouvernement espagnol, ou toute autre agression du même gouvernement contre un autre Etat du continent sud-américain ». Les deux républiques s’obligent à unir leurs forces navales, qui agiront sous les ordres du pays dans les eaux duquel elles se trouvent.

Le 13 décembre, on apprend à Lima la capture de la Covadonga par l’Esmeralda. Le colonel Prado déclare qu’il rejette le traité du 25 janvier 1865 avec l’Espagne, et adresse une circulaire annonçant son accession à la dictature à tous les diplomates résidant à Lima, sauf au chargé d’Affaires d’Espagne. Celui-ci comprend, et part pour Madrid le 21 avec le personnel de la Légation. Il laisse au Consul général de France à Lima la sauvegarde des intérêts de ses concitoyens. La guerre sera déclarée officiellement le 14 janvier 1866.

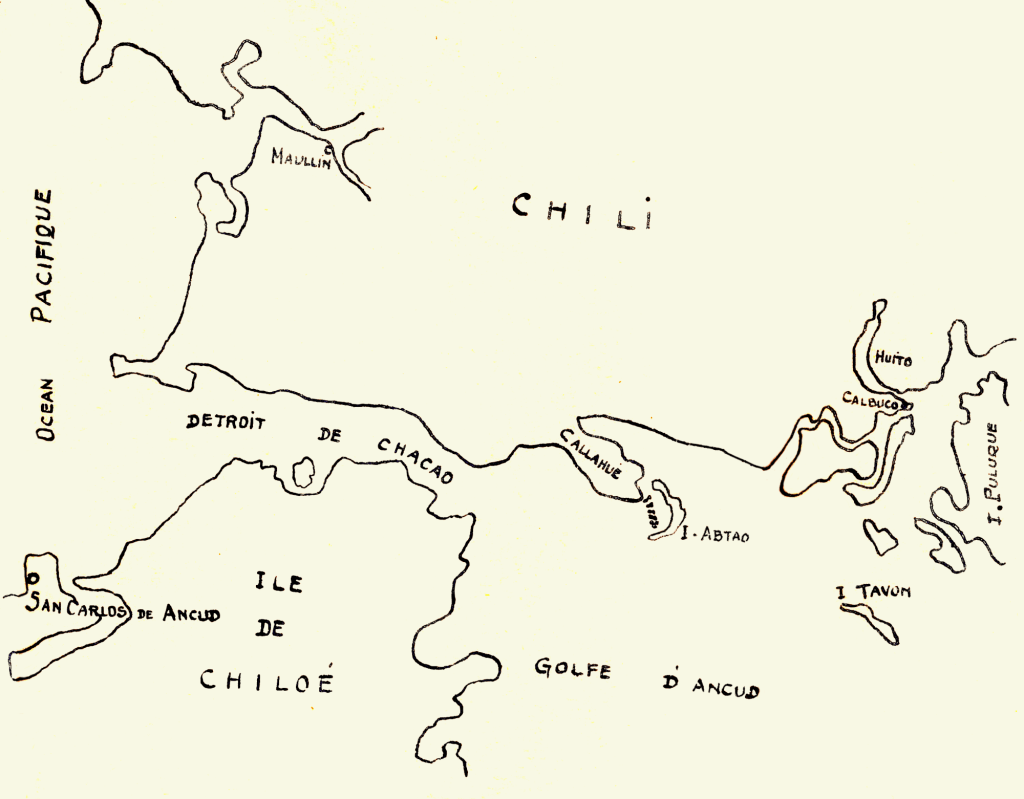

La situation apparaît au brigadier (contre-amiral) Nunez de la façon suivante : le blocus des côtes, pour être efficace, exigerait un nombre de bâtiments très supérieur à celui dont il dispose ; le Pérou s’est allié au Chili, et les bâtiments des deux pays sont en train de faire leur jonction. Il faut aller les attaquer, dût-on pour cela lever le blocus de Caldera. L’ordre en est donné à la Numancia et à la Berenguela qui, le 14 janvier, brûlent les 7 bâtiments (dont 4 sont sous pavillon anglais) qu’ils ont pris, et rallient Valparaiso. Le 20 janvier, l’escadre entière est concentrée dans ce port. Nunez hésite à aventurer la Numancia dans les parages de Chiloe, où l’escadre alliée s’est réfugiée. Il préfère l’envoyer avec le Marques de la Victoria et la prise Matías Cousiño, chercher à Montevideo des vivres frais dont l’absence se fait vivement sentir. Ce projet n’est pas exécuté, car on apprend l’arrivée prochaine d’un bâtiment ravitailleur avec du charbon et des vivres. Le brigadier Nunez a donc le moyen d’assurer à la fois un blocus serré de Valparaiso et la recherche de l’escadre alliée dans le sud. Dans ce but, il fractionne son escadre en deux divisions. L’une composée de la Berenguela, sur laquelle Nunez hisse sa marque, de la Numancia, de la Resolucion et de la Vencedora, reste à Valparaiso. L’autre, Villa de Madrid et Blanca, appareille le 21 janvier, va explorer les îles Juan Fernandez, puis fait route vers Chiloe. Le 4 février, elle est aux îles Guaitecas et remonte vers le nord dans le Golfe d’Ancud. Le capitaine de vaisseau Alvargonzalez, commandant supérieur, a l’intention de revenir dans le Pacifique par le détroit de Chaco et de visiter le port de San Carlos de Ancud, mais il apprend que l’aviso chilien Maypu a été vu dans le Golfe d’Ancud, route au Sud, quelques jours auparavant. Il en conclut que vraisemblablement l’escadre alliée est cachée quelque part, entre Chiloe et la terre ferme. C’est dans cette direction qu’il pousse sa recherche, et le 6, apprend des indigènes la présence des alliés à Abtao.

L’escadre péruvienne se compose de la frégate Apurimac, portant la marque du capitaine de vaisseau Manuel Villar, commandant supérieur péruvien, des deux corvettes péruviennes Union et America, et de la goélette Covadonga, incorporée à la marine chilienne. La corvette chilienne Esmeralda est depuis quelques jours à San Carlos. L’aviso chilien Maypu est également absent. L’artillerie des quatre bâtiments alliés leur permet de battre les deux passes par laquelle on peut pénétrer entre l’île d’Abtao et la presqu’île de Callahue. La navigation dans la passe sud est d’ailleurs très difficile, par suite de la présence d’une langue de sable qui prolonge la presqu’île dans le sud-est. Sur ces quatre bâtiments, deux seulement, l’Union et la Covadonga, peuvent appareiller ; les machines des deux autres sont en avarie. Les alliés alignent donc les 24 canons rayés de 70 livres des deux corvettes, les 30 canons (29 de 32 et 1 canon tournant de 110) de l’Apurimac, et les 3 pièces de 70 livres de la Covadonga, soit en tout 57 canons, en face des 94 pièces de 32 livres des Espagnols.

Le 7 février à 8 heures, la vigie d’Abtao reconnaît les deux frégates espagnoles. Les alliés prennent leurs dispositions de combat et restent au mouillage. A 14h30 on aperçoit, par-dessus l’île d’Abtao, les fumées des bâtiments espagnols qui débouchent au large de la passe nord vers 15 heures, la Blanca en tête. A 15h30, l’Apurimac commence le feu et l’engagement devient général. Mais la distance est trop grande (1500 mètres) et la plupart des coups sont perdus. Les Espagnols ne cherchent pas à se rapprocher, ils font route à l’ouest et se mettent à l’abri derrière la pointe de Callahue, d’où ils effectuent un tir indirect sur l’escadre alliée. Puis ils virent de bord et font une deuxième passe cap à l’est. A ce moment, l’America, dont les machines sont en avarie, est prise en enfilade. La Covadonga appareille et essaye sans succès de luis passer une remorque pour la faire éviter. L’Union appareille également, et les deux petits bâtiments s’approchent jusqu’à 600 mètres de la Blanca, qui paraît échouée sur un banc de sable au nord de l’île.

La Villa de Madrid, qui avait commencé son mouvement de repli, revient au combat : l’Union et la Covadonga essuient alors un feu très violent, pendant dix minutes, et reviennent prendre leurs postes primitifs dans la ligne. A 17h30, les Espagnols, qui paraissent avoir sérieusement souffert, se mettent à l’abri derrière l’île d’Abtao, puis se retirent lentement vers le sud. Il semble qu’ils aient croisé toute la nuit au large d’Abtao, dans l’espoir de voir venir l’Esmeralda. Mais celle-ci est toujours à San Carlos et n’arrivera à Abtao que le 9. Le 8 au matin, les frégates espagnoles se retirent définitivement, dans le golfe d’Ancud, et font le tour de Chiloe par le sud. Elles seront de retour à Valparaiso le 16 février.

Les conséquences matérielles de cet échange de 1200 coups de canon furent assez minces. Du côté péruvien, l’Apurimac et l’Union on chacune reçu 3 coups au voisinage de la flottaison. L’Union a eu deux tués. Sur la Covadonga, ni avaries graves, ni morts, malgré le tir de la Blanca à courte distance. Quant aux Espagnols, Ils ont eu 8 morts et 15 blessés. L’effet moral produit par la retraite des Espagnols est considérable au Chili et au Pérou. Les alliés considèrent ce combat comme une véritable victoire, et les Péruviens font frapper une médaille portant : « aux vainqueurs d’Abtao, 57 canons contre 92 ». Cependant, les marins chiliens tiennent maintenant en haute estime le sens marin des Espagnols, qu’ils n’auraient pas crus capables de naviguer dans des parages aussi difficiles. Ils craignent qu’ils ne reviennent en force. Aussi, dès son arrivée le 9, le commandant de l’Esmeralda décide-t-il de faire prendre à ses bâtiments un nouveau mouillage dans le cul de sac de Huito. On établit une batterie sur le rivage et on ferme partiellement l’entrée du cul de sac en y coulant le vieux bâtiment péruvien Lerzundi.

La nouvelle du combat d’Abtao émeut vivement le brigadier Mendez Nunez. Il se rend compte de la nécessité d’employer des forces plus importantes pour détruire l’escadre alliée et décide d’appareiller lui-même avec la Numancia, malgré les risques de navigation que peut courir un bâtiment de cette importance. Les intentions du brigadier Nunez sont exprimées dans une lettre qu’il adresse alors à Madrid : « Je reconnais les périls de cette entreprise. Selon toutes probabilités, ou nous ne rencontrerons pas l’ennemi, ou celui-ci sera hors d’atteinte des feux de nos frégates. Mais j’estime devoir grouper tous mes moyens pour le détruire. Si j’en suis matériellement empêché, ce ne sera pas ma faute, et alors nous serons autorisés à tout faire ».

Après avoir fait le tour de Chiloe par le sud, les Espagnols explorent le nord du golfe d’Ancud, constatent que les alliés ont quitté Abtao, et apprennent qu’ils ont mouillé auprès de Calbuco. Ils font aussitôt route sur ce point, et le 1er mars au soir, mouillent pour la nuit en baie de Tubildad. Les bâtiments espagnols ont été repérés. Un demi-bataillon de miliciens chiliens est envoyé à Tubildad pendant la nuit et se cache dans les bois épais qui surplombent le mouillage. Le 2 au matin, au moment où les équipages espagnols sont rassemblés sur le pont, les frégates reçoivent une vive décharge de mousqueterie. Elles appareillent aussitôt et la Blanca tire sur la terre une centaine de boulets qui n’atteignent personne. Les Espagnols se rapprochent alors de Calbuco, se rendent compte de la force de la position qu’occupe l’ennemi. Ils n’insistent pas et font route vers le sud.

A son retour de Chiloé, le brigadier Nunez reçoit du gouvernement espagnol les instructions suivantes : « Le gouvernement se Sa Majesté catholique estime qu’un mois de blocus peut suffire pour que le gouvernement du Chili consente enfin à donner la satisfaction qu’on lui demande. Mais s’il en était autrement, vous pouvez pousser plus loin les hostilités, soit en opérant contre les dépôts de charbon de Lota, soit contre le port de Valparaiso ». Ces instructions ont été rédigées lorsqu’en Espagne on a appris la capture de la Covadonga.

Le 16 mars 1866, l’escadre espagnole est concentrée à Valparaiso, et son chef se trouve devant la situation suivante : il est impossible d’atteindre l’escadre alliée dans les canaux où elle se cache ; le blocus s’avère absolument inefficace ; la Bolivie et l’Equateur viennent d’adhérer au traité d’alliance entre le Chili et le Pérou ; la côte toute entière jusqu’à la Nouvelle Grenade est fermée à l’escadre espagnole ; l’arrivée des cuirassés péruviens Huascar et Independencia est annoncée comme prochaine ; enfin au mois d’avril commence la période des vents de Nord-Ouest frais, qui rendent très mauvais le mouillage de Valparaiso. Que peut donc le brigadier Nunez pour agir contre le Chili ? Il ne semble pas qu’il ait songé à attaquer les petits ports fortifiés de Corral et d’Ancud, non plus que les mines de Lota : l’effet produit eût été insuffisant pour amener le Chili à composition. Ce qu’il faut, c’est causer de graves dommages à l’ennemi, c’est l’attaquer dans son port le plus riche : Valparaiso. Après quoi on ira châtier le Pérou en bombardant le Callao.

Valparaiso, ville de 70 000 habitants, constitue en 1866 le plus grand entrepôt du commerce européen sur la côte du Pacifique. Presque tous les magasins et toutes les habitations privées y sont propriétés européennes. Seuls appartiennent au gouvernement chilien : la gare, la bourse, la douane et les magasins fiscaux (qui contiennent les marchandises non dédouanées, appartenant encore aux commerçants européens). L’amiral Pareja, au début du blocus, a déclaré qu’il respecterait le droit des neutres ou que tout au moins il leur laisserait un long délai pour mettre leurs marchandises à l’abri d’un bombardement. Aussi les commerçants, très inquiets en septembre 1865, se sont rassurés et sont persuadés que si les Chiliens ne commettent pas d’acte provocateur contre l’escadre espagnole, le bombardement sera évité.

Le gouvernement chilien, comprenant ce point de vue et convaincu de son impuissance à défendre la ville, prend les mesures suivantes : il fait arrêter la construction d’un sous-marin à hélice, armé d’un canon tirant sous l’eau, destiné selon les dires de son inventeur à crever en dessous la coque des frégates espagnole ; sur demande du corps diplomatique, il interdit la construction de torpilles et de mines ; il fait retirer les vieux canons qui arment la citadelle et les deux forts de Valparaiso ; il donne à la garnison de Valparaiso (3000 à 4000 hommes de troupe) l’ordre de ne se servir de ses armes qu’en cas de débarquement de l’ennemi ; enfin il ne fait pas appel à l’escadre alliée, que personne au Chili ne croit capable de tenir tête au large à l’escadre espagnole. Par contre, le gouvernement refuse avec une énergie grandissante de se plier aux exigences espagnoles. Dès le 20 mars, le président de la République chilienne, dans une proclamation, rappelle la prise de la Covadonga, le combat d’Abtao, etc., et exhorte au courage les habitants de la ville. Ainsi, pendant une semaine, la population de Valparaiso est partagée entre la crainte du bombardement et l’espoir qu’il pourra être évité.

Mais le brigadier Nunez est décidé à bombarder la ville. Le 27 mars il adresse au corps diplomatique un manifeste dont voici la teneur : le Chili persiste à refuser les réparations demandées par l’amiral Pareja dans son mémorandum de septembre ; deux expéditions ont été faites pour atteindre l’escadre ennemie dans les criques où elle se cache, mais il n’a été possible de faire contre elle qu’un bombardement à grande distance ; par conséquent, « mon gouvernement considère que le moment est venu de prendre par lui-même la juste satisfaction que lui doit le Chili. Je procéderai dans quatre jours au bombardement de Valparaiso ».

Il est alors trop tard pour tenter de sortir les marchandises des magasins fiscaux. Il y a là 258 000 colis et les magasins sont disposés pour une manutention de 50 000 colis par mois environ. D’ailleurs, où les transporter ? Le début du chemin de fer de Santiago est faible. Il y a peu ou pas de routes, et la saison des pluies commençantes détériorerait immanquablement les marchandises. De plus la sortie de douane des marchandises, dont une partie d’ailleurs n’est là qu’en transit, exigerait le paiement de droits s’élevant à 35 millions de francs, soit 40% de la valeur des marchandises elles-mêmes. Ceci paraît désastreux, étant donné que des marchandises analogues peuvent maintenant entrer en franchise dans les ports chiliens nouvellement ouverts. Enfin les commerçants ont motif d’espérer que le bombardement se limitera à la gare, à la douane et à la bourse, monuments publics, et épargnera les entrepôts contenant les marchandises neutres.

Dès réception du manifeste du brigadier Nunez, le corps consulaire de Valparaiso proteste avec énergie contre « cet acte d’hostilité si horrible qu’il serait réprouvé par le peuple espagnol lui-même ». Le lieutenant de vaisseau Esnault, commandant le ponton Egérie, ancien transport de la marine de guerre française, actuellement amarré dans le port de Valparaiso, adresse au brigadier Nunez une protestation énergique, sinon très académique, dont voici quelques extraits : « Il ne m’appartient pas de discuter ici les raisons qui tendraient à faire ressortir que le seul moyen de guerre que puisse aujourd’hui employer l’Espagne pour hostiliser le Chili et l’amener à composition serait le bombardement de ses villes sans défense. Valparaiso ne se trouve dans aucun des trois cas dans lesquels les idées de notre siècle permettent de concevoir un bombardement : Valparaiso est sans défense, et la preuve en est que depuis six mois, votre escadre est, sans conteste, et sans avoir tiré un seul coup de fusil, maîtresse des eaux de la baie jusqu’au rivage. L’officier français rappelle que ce bombardement frapperait surtout des intérêts neutres, que l’amiral espagnol avait promis de ménager, et termine en disant que « bombarder Valparaiso dans ces conditions serait non seulement un acte fatal mais créerait un précédent terrible au moment où l’humanité repousse le droit de frapper sur des gens ou des villes sans défense ». Cette protestation rédigée en accord avec le consul de France, est communiquée par Esnault au commandant supérieur anglais, l’amiral Denneman. Celui-ci s’y associe, mais en paroles seulement, car « ayant sous ses ordres une certaine force (Sutlej, Leander, Devastation), il ne pouvait protester autrement que par la force et qu’il ne pouvait pas l’employer ».

L’attitude des Américains du nord est plus énergique. Depuis quelques mois, ils ont d’ailleurs l’air de vouloir exercer sur les Républiques Sud-Américaines une sorte de tutelle. A la fin de février, le Commodore Rodgers est venu mouiller à Valparaiso avec quatre navires. Il est chaleureusement accueilli par les Chiliens qui le considèrent comme leur défenseur. Deux jours avant la notification du bombardement, le Commodore Rodgers laisse entendre dans le public qu’il s’y opposera par la force, et fait blinder avec des chaînes par le travers un de ses navires, le Tuscarora. En fait, les Américains n’oseront pas agir seuls, et le 29 mars au soir, le Commodore Rodgers répondra à la pétition qui lui demande son appui : « je ne puis faire de résistance armée, car les puissances commerciales ne veulent pas agir avec moi, et j’ai dit que je n’agirai qu’avec elles ».

Le 30 mars, le gouvernement chilien fait une ultime tentative pour éviter le bombardement. Il propose au brigadier Nunez de « faire venir la flotte chilo-péruvienne à 10 milles de Valparaiso, où on combat à forces égales aurait lieu. Les conditions de ce combat seraient réglées par le Commodore américain, et l’égalité des forces établie par lui. Le résultat de ce combat serait la conclusion de la guerre actuelle ». L’amiral espagnol repousse purement et simplement cette proposition.

Le 30 au soir, tout espoir est perdu. Les maisons se ferment. La ville se vide. Des paysans accourus de la campagne avec des chariots à bœufs ont aidé les citadins à déménager. Dans les montagnes environnantes s’accumulent des meubles, des objets de toute sorte et nombre de gens sont là en plein air ou campés sous des tentes, prêts à redescendre chez eux après le bombardement. Les commerçants français se réfugient pour la plupart à bord de l’Egérie, qu’une corvette anglaise remorque hors du port. Les bâtiments de guerre anglais et américains vont mouiller plus au large, pour laisser le champ libre aux Espagnols. Il ne reste plus à Valparaiso, disséminés en divers points de la ville, que des détachements de pompiers et trois mille hommes de troupe environ, chargés de s’opposer à un débarquement.

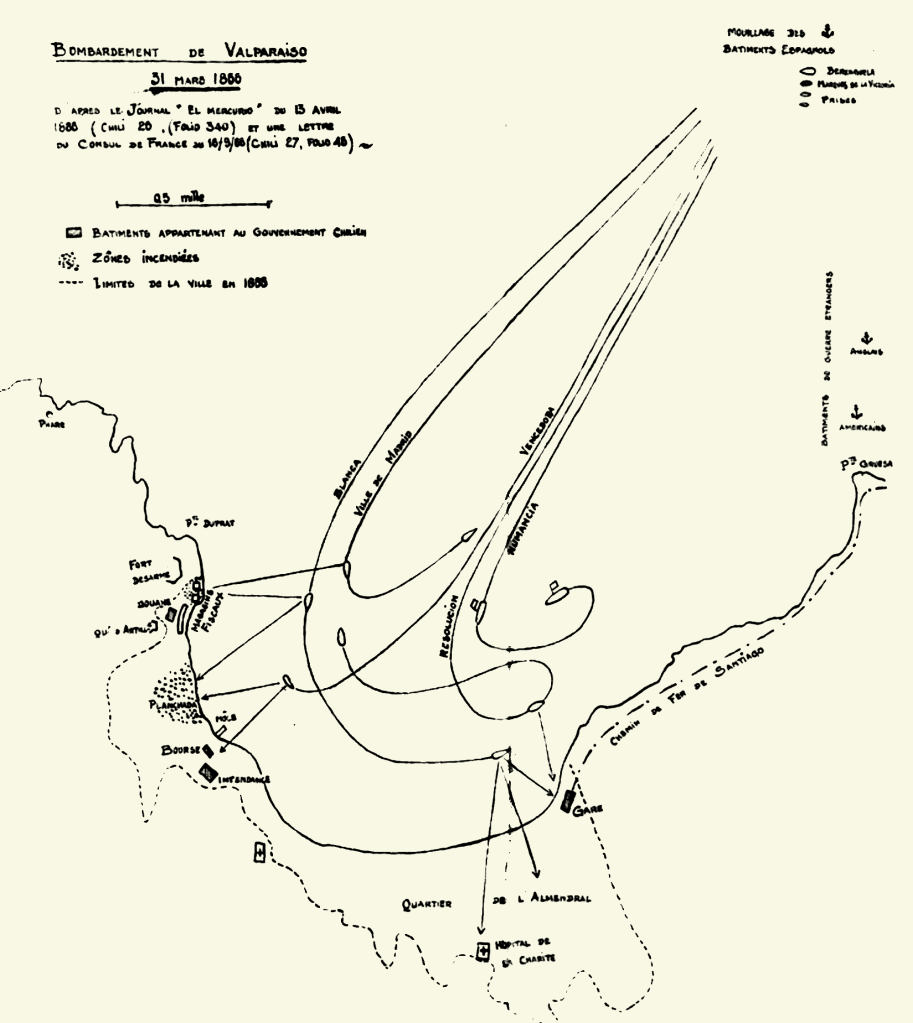

Le Samedi Saint, 31 mars à 7 heures du matin, les frégates Numancia, Resolucion, Villa de Madrid, et la corvette Vencedora, quittent leur mouillage situé à 2 milles environ au nord de la pointe Gruesa. La Berenguela, les transports, navires frétés et prises restent au mouillage. Les bâtiments font à très petite vitesse le tour de la baie, et à 8h10 la Numancia tire deux coups de canon à blanc. C’est le signal du bombardement.

La Villa de Madrid, la Resolucion, la Blanca et la Vencedora mouillent et se répartissent les objectifs, comme l’indique le croquis donné en annexe. La Villa de Madrid et la Blanca tirent sur les magasins fiscaux, à la distance de 800 mètres environ, pendant que la Resolucion tire sur la gare, et la Vencedora sur l’Intendance et la Bourse. Mais la Vencedora et la Blanca envoient également des obus dans le quartier de la Planchada, ainsi nommé parce qu’entièrement construit en bois. A 10h45 il est en feu et l’incendie prend vite d’assez grandes proportions. Au milieu de la matinée, les bâtiments changent de mouillage. La Blanca dirige son feu sur le quartier de l’Almendral, où l’hôpital de la charité reçoit quatre obus. A 11h45, les magasins fiscaux, qui contiennent les marchandises européennes, sont complètement en feu. Par contre la douane, la Bourse, l’Intendance et la gare ont peu souffert. A 12h10, la Numancia, qui a croisé en rade sans prendre part au bombardement, hisse le signal « cessez le feu » et les bâtiments espagnols se retirent lentement vers leur mouillage, après avoir tiré 2600 projectiles de 68 et 32 livres, obus, boulets et projectiles incendiaires.

De terre, pas un seul coup de feu n’a été tiré sur les bâtiments espagnols. Le vent du sud, qui se lève d’habitude vers 12 ou 13 heures, ne se met heureusement pas à souffler avec la violence habituelle, et les pompiers peuvent limiter l’incendie aux magasins fiscaux et au quartier de la Planchada. Les dégâts matériels sont néanmoins importants : 26 millions de francs, dont 22 millions pour les neutres, moins de 4 millions pour le gouvernement chilien. Il n’est point utile d’insister sur l’effet produit par un tel bombardement sur l’opinion publique. Comme le dit le 3 avril le lieutenant de vaisseau Esnault, « l’indignation ici est générale. Celle des Chiliens est extrême et on pourrait craindre de terribles représailles. Il est à croire, tout au moins, que la guerre va devenir plus cruelle et personne ici ne prévoit ni quand ni comment elle pourra finir ». Ces pronostics pessimistes sont heureusement démentis par les évènements. Le gouvernement chilien ne veut pas envenimer la situation. Il refuse même de confisquer les biens des Espagnols résidents au Chili, comme le demande la population de Valparaiso.

Vis-à-vis de l’opinion européenne, l’Espagne tente de se disculper. Le 24 mai 1866, M. Bermudez de Castro, ministre des Affaires Etrangères, enverra une circulaire à tous les gouvernements, disant que l’agression contre la Covadonga méritait châtiment, et que ce châtiment ne pouvait être que le bombardement de Valparaiso. Si celui-ci a amené à la destruction de propriétés neutres, c’est là le fait de la guerre, et c’est au Chili que les demandes de dommages doivent être adressées. Le Chili d’ailleurs est la cause de tout le mal, c’est lui qui a ameuté les autres pays du Sud Amérique contre l’Espagne. Cette argumentation de Madrid trouvera crédit auprès des cabinets de Paris et de Londres. L’Espagne est encore puissante et liée par de nombreuses communautés d’idées et d’intérêts, non seulement à la France impériale, mais aussi à l’Angleterre commerçante.

Le lendemain du bombardement, le brigadier Nunez fait connaître qu’il continue à bloquer Valparaiso, mais qu’il n’a plus « l’intention de bombarder la ville, à moins que le gouvernement chilien ne tente ou laisse tenter quelque chose contre l’escadre espagnole ou bien que l’on fasse à ses nationaux quelque chose de contraire au droit des gens ». Le 9 avril, l’escadre est renforcée par la frégate Almansa, arrivée d’Espagne sans encombre. Il ne semble pas que l’escadre chilo-péruvienne, toujours mouillée à Huito, n’ait rien fait pour l’arrêter, ce qui cause un vif mécontentement dans la population de Valparaiso.

Les équipages espagnols commencent à être fatigués par la chaleur et une veille continuelle. La nourriture des hommes est insuffisante depuis longtemps et ils ne mangent plus que des aliments de conserve. Ils sont privés de tabac. Néanmoins leur moral est bon. Enfin, le 14 avril, le brigadier Nunez annonce qu’il lève le blocus de Valparaiso, et dans la journée, après avoir brûlé deux de ses prises, l’escadre entière appareille. Personne à Valparaiso ne sait où vont les Espagnols. On suppose qu’une partie de l’escadre va bombarder Coquimbo, tandis que le reste des bâtiments fait route vers le Sud au-devant des cuirassés péruviens. En fait, après avoir « châtié le Chili », l’escadre s’en va renouveler son exploit sur les côtes du Pérou. Mais là, devant le Callao, elle se heurtera, comme nous allons le voir, à une sérieuse résistance.

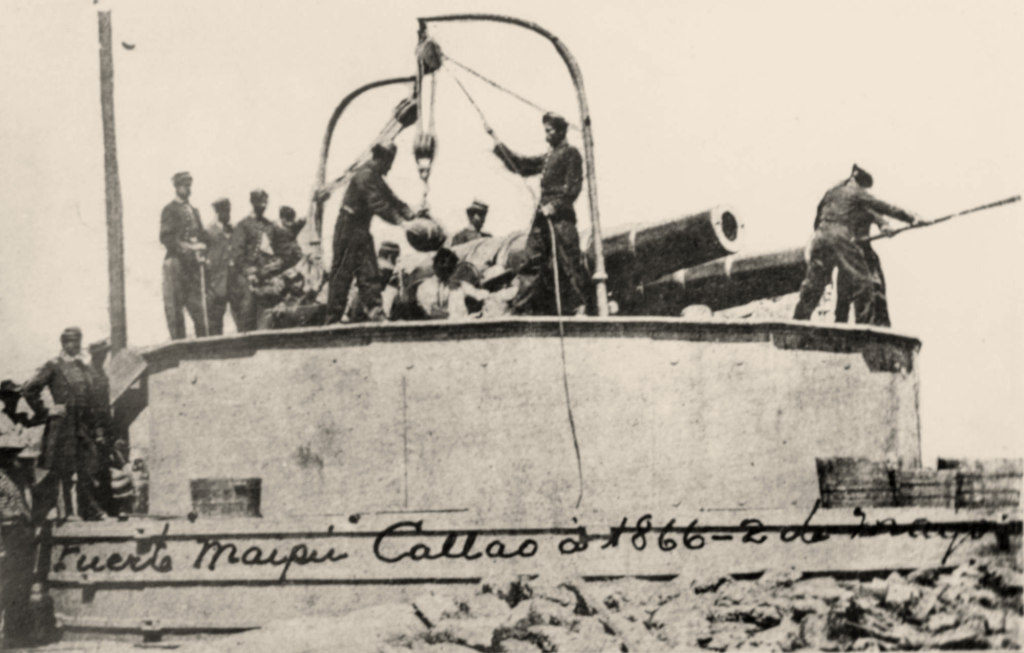

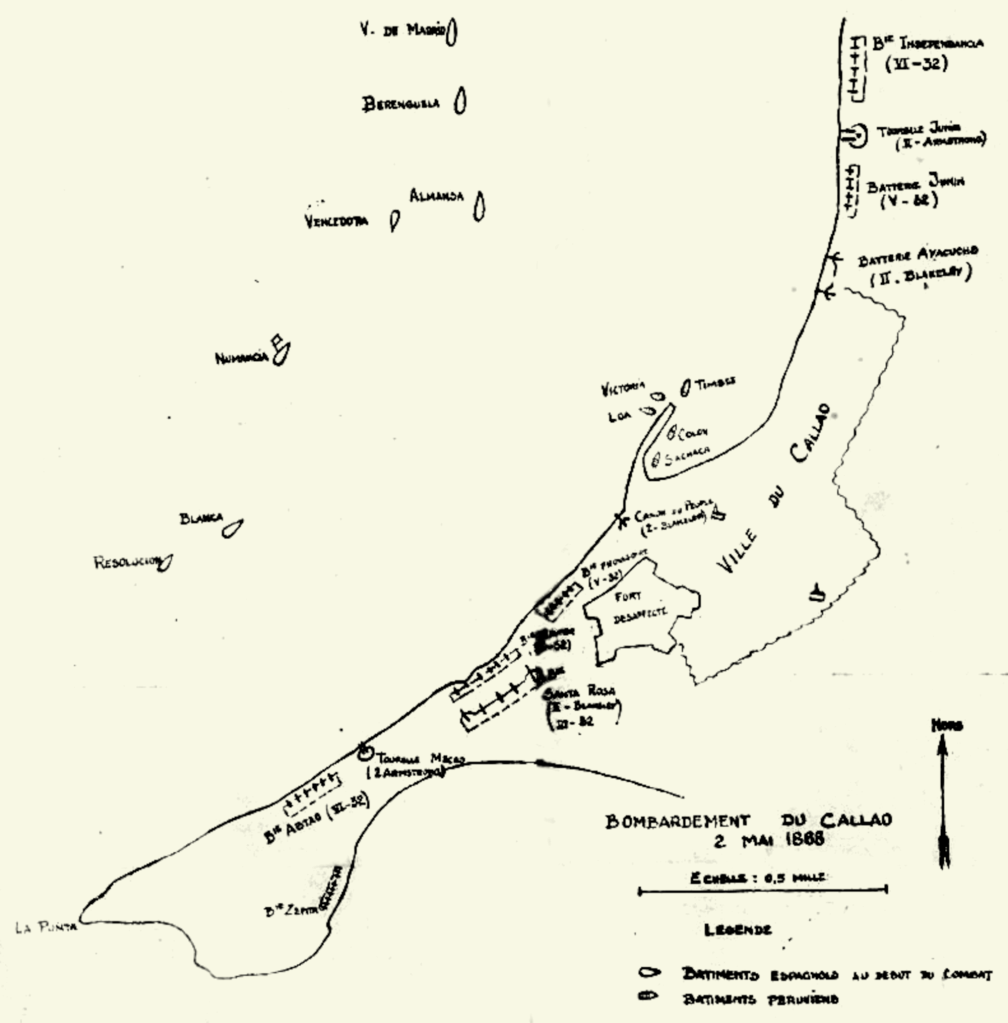

Dès qu’on a connaissance, au Callao, du bombardement de Valparaiso, on se prépare à défendre la ville. Le ministre de la guerre, don José Galvez, recrute du monde pour construire des parapets et monter les canons. A la fin du mois d’avril, la défense est assurée par les pièces suivantes : 4 canons rayés Armstrong en deux tourelles doubles, ce sont des pièces modernes de 300 livres (calibre 262mm), les tourelles sont cuirassées à 25cm de fer, les soutes sont bien protégées ; 5 canon rayés Blakeley de 550 livres (calibre 275mm) protégés seulement par des murs de briques ou de pierre, ou même simplement par des sacs de sable ; 39 vieux canons lisses de 32 livres (calibre 160mm environ) répartis en batteries médiocrement protégées. D’autre part sont mouillés dans le port le monitor Loa (deux canons lisses de 100), le monitor Victoria (un canon lisse de 100 en tourelle), l’aviso Tumbes (deux vieilles pièces de 32). Le reste de l’escadre péruvienne est toujours dans le Sud du Chili.

The Illustrated London News.

Le 25 avril, le brigadier Nunez arrive avec la Numancia, deux autres frégates et ses prises. Le lendemain, les autres bâtiments rallient l’escadre entière mouillée à 4 milles dans l’Ouest de la ville, hors de la portée des canons de la place. La composition de l’escadre est la suivante : une frégate cuirassée, la Numancia, bâtiment amiral ; 5 frégates en bois : Villa de Madrid, Blanca, Berenguela, Almansa, Resolucion ; un aviso, la Vencedora ; soit 7 bâtiments de guerre portant 263 canons. Ce sont tous des canons lisses de 32 livres, sauf ceux de la Numancia qui sont des pièces modernes de 68 livres (200mm environ). L’escadre espagnole convoie le transport Marques de la Victoria, les prises Paquete de Naule et Cousiño, et un bâtiment réquisitionné, l’Uncle Sam. Les autres prises ont été détruites au départ du Chili. Il y a alors sur rade la frégate française Vénus et trois avisos ou corvettes anglaises. De plus trois des bâtiments américains du commodore Rodgers ont suivi les Espagnols depuis Valparaiso. Ils viennent mouiller devant le Callao le 25 avril.

L’intention du brigadier Nunez est de venger l’honneur espagnol bafoué par le Pérou, qui, non seulement n’a pas ratifié le traité du 27 janvier 1865, mais encore est parti en guerre contre son ancienne mère-patrie. Il n’envisage, pas plus qu’à Valparaiso, de faire débarquer des troupes. Le commandant en chef espagnol n’ignore pas les défenses du Callao. Les attaquer et les détruire constitueront une opération de guerre digne de son escadre. Il y a intérêt à attaquer avant l’arrivée des cuirassés péruviens.

Le 27 avril, le brigadier Nunez déclare qu’il reconnaît les droits des neutres en ce qui concerne les bâtiments officiels leur appartenant, mais non la propriété privée. Puis il adresse à tous un manifeste rappelant l’émeute du 5 février 1865, où les marins espagnols ont été molestés. Il ne veut que châtier le gouvernement du colonel Prado, et non le peuple péruvien, victime de ce gouvernement. Aussi s’attaquera-t-il seulement aux fortifications de Callao, sans toutefois pouvoir prendre de responsabilité sur les dommages que le bombardement pourra causer à la propriété privée. Enfin, il donne un délai de quatre jours aux étrangers pour se réfugier à Lima. Le gouvernement péruvien se souvient de ce qui s’est passé pour Valparaiso avec les Américains ; il n’essaie pas d’obtenir des bâtiments de guerre neutres un concours quelconque, et se prépare à se défendre tout seul. Pour dégager le tir des batteries, il envoie les bâtiments de commerce mouiller à deux milles au nord de la ville.

Pendant les quatre jours qui suivent, l’amiral espagnol fait effectuer les sondages au sud de la bande de terre de la Punta, pour voir s’il est possible d’attaquer les batteries à revers. Il ne semble pas avoir cherché à délimiter le champ de mines que l’on dit mouillé devant la ville. Le 28 avril, la Resolucion et la Blanca appareillent pour se rapprocher du port. Le monitor Loa appareille lui aussi pour les surveiller. Mais les uns et les autres respectent le délai de 4 jours et aucune attaque n’est prononcée. L’escadre espagnole fait au large quelques exercices de canon, et la frégate Almansa se blinde avec des chaînes. Le 1er mai, jour limite fixé par le manifeste, il y a de la brume : les Espagnols ne bougent pas.

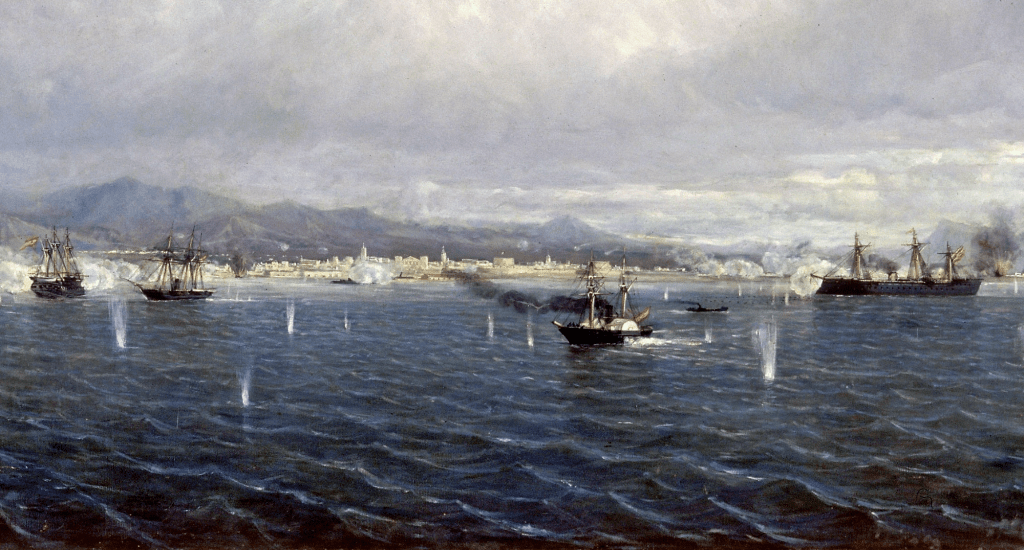

Le 2 mai à 11h45, les bâtiments espagnols, ayant calé leurs mâts de flèche, se présentent devant le Callao. Ils forment deux colonnes, se dirigeant l’une vers les forts du Nord et la ville, l’autre vers le Sud-Ouest du port. L’aviso Vencedora se tient à mi-chemin entre ces deux colonnes. La division du Nord se compose des trois frégates en bois, Villa de Madrid, Berenguela et Almansa, qui opposent en tout 126 canons aux 15 pièces des batteries du Nord et aux 5 canons des bâtiments péruviens mouillés devant le port. Le feu est ouvert à 12h15. Les bâtiments espagnols ne mouillent pas.

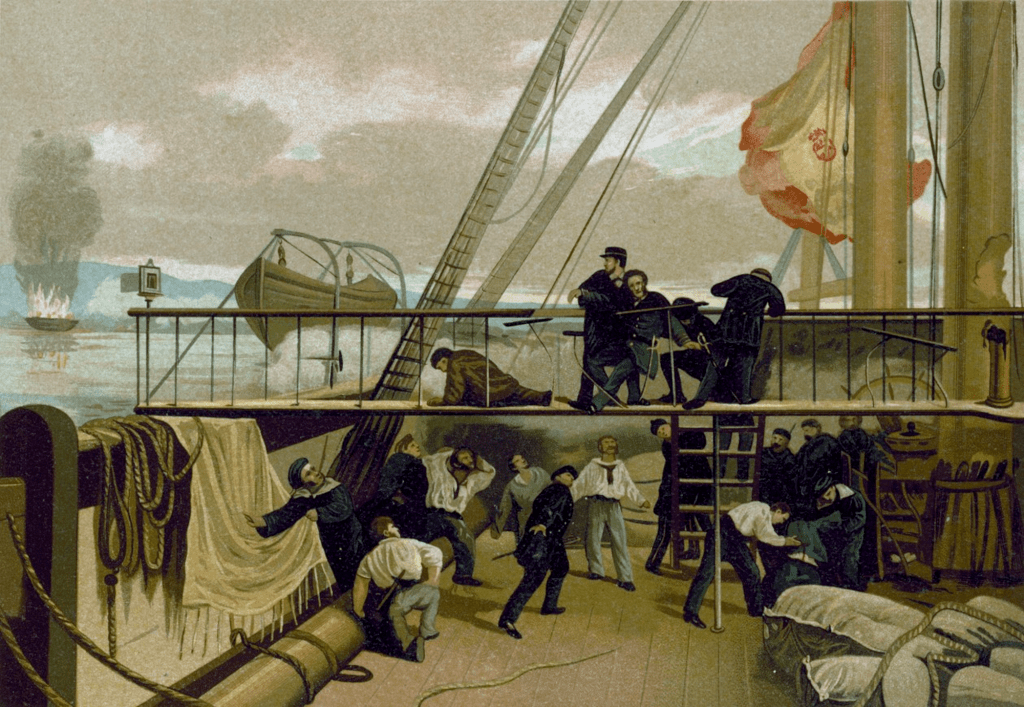

Vers 13 heures, la Villa de Madrid puis la Berenguela quittent le combat. La première a reçu un projectile de la batterie Ayacucho : son collecteur de vapeur est crevé et elle doit se faire remorquer vers le large par l’aviso Vencedora. La seconde a une brèche de 4 mètres carrés à la flottaison et s’éloigne à grand’peine, remorquée par le vapeur Paquete de Maule. On doit l’échouer sur San Lorenzo, et elle ne prendra plus part au combat. L’Almansa, restée seule, fait route à 14 heures pour rejoindre la division qui canonne les batteries du Sud. Cette division comprend les frégates Numancia, Blanca et Resolucion (124 canons en tout), elle ouvre le feu à 12h15 contre les batteries du Sud (25 canons). La distance de tir est de 700 à 1000 mètres.

Le premier coup du canon du Peuple atteint la Numancia qui doit se retirer pour un temps, mais dès le deuxième coup, cette grosse pièce, qui a été mal installée, est démontée et mise hors d’usage pour le reste de la journée. Au bout d’une demi-heure de feu, les trois frégates et la Vencedora se rapprochent de nouveau, bientôt rejointes par l’Almansa. La Blanca s’échoue délibérément à moins de 500 mètres de la batterie Maypu, et essuie pendant près d’une heure un feu violent ; elle finit par se retirer avec un incendie à bord, vers 14h30. Les autres bâtiments restent en marche et canonnent les batteries jusqu’à 14h30. Ils ne subissent pas d’avaries sérieuses, sauf la Resolucion qui, la barre coincée et avec le feu à bord, doit s’éloigner vers le large. La Numancia a reçu à la flottaison un boulet qui n’a pas traversé. Mais un projectile a éclaté sur le blockhaus et blessé assez gravement le brigadier Nunez.

Les armements des batteries péruviennes souffrent beaucoup. Le personnel est mal protégé contre les galets de la plage qui ricochent en tous sens. A la tourelle de la Merced, un obus de la Numancia met le feu au parc à gargousses : la tourelle saute, tuant quelques hommes, dont le ministre de la guerre Galvez, l’âme de la défense.

A 16h45 enfin, la Numancia et la Vencedora, ayant épuisé leurs munitions, se retirent définitivement, et l’escadre entière reprend son mouillage au nord de San Lorenzo. A ce moment, cinq seulement des pièces de la défense sont encore capables de tirer. Le rôle des bâtiments de guerre péruviens a été insignifiant. Au milieu de l’action, l’aviso Tumbes est sorti du port, mais atteint aussitôt par 4 projectiles qui lui tuent 7 hommes, est revenu mouiller auprès du môle. Le tir des monitors paraît avoir été peu efficace, par contre dix impacts ont été relevés sur le Loa, un sur la Victoria.

8000 coups de canon ont été échangés, et les pertes en personnel sont élevées. Les Espagnols ont 43 tués et 117 blessés, dont leur commandant en chef. Les Péruviens ont 60 tués et 200 blessés. Armées avec du personnel de renfort, les batteries de côte sont remises en état fiévreusement. Les avaries matérielles subies par les Espagnols ne sont pas graves, sauf celles de la Villa de Madrid, et de la Berenguela. Dans quelques jours, après s’être réparés par les moyens du bord, l’escadre entière sera capable de faire une traversée de plus d’un mois sans escale.

Les Péruviens s’attendent donc à une nouvelle attaque. Rien ne se produisant, ils arment un brûlot et, dans la nuit du 5 au 6 avril, le remorquent au milieu de l’escadre espagnole, mais le brûlot tombe aux mains de l’ennemi et l’embarcation qui le remorquait échappe de justesse à la Vencedora. Un essai de torpilles ne réussit pas non plus. Le 9 mai, le brigadier Nunez annonce la levée du blocus et déclare au corps diplomatique : « J’ai châtié les Péruviens ; si on moleste les Espagnols, les forces navales de sa Majesté catholique viendront les venger ». Le 10 à l’aube, il fait couler le Paquete de Maule, et remet le Matías Cousiño au consul d’Angleterre. A 7 heures du matin, le 10 mai 1866, l’escadre espagnole quitte définitivement les côtes du Pérou. Les opérations militaires sont terminées.

Les Espagnols sont partis sans avoir causé à la ville du Callao aucun dommage sérieux. S’il en est ainsi, c’est que, d’après un officier de l’escadre américaine, « les batteries occupèrent tant l’escadre qu’elle n’eut pas le temps de bombarder la ville ». Aussi les défenseurs du Callao sont-ils couverts d’honneurs. Le 13, ils se rendent en triomphe à Lima, où le colonel Prado leur offre un banquet, ainsi qu’aux pompiers volontaires étrangers. Le dictateur est fier d’avoir pu, grâce à ses bonnes batteries du Callao, assurer les défenses des intérêts neutres, alors que ni les puissances européennes, ni le Chili n’ont pu s’opposer au bombardement de Valparaiso. « Pour que vos intérêts soient protégés, pour que justice vous soit rendue, vous n’avez pas besoin de vos gouvernements qui vous ont abandonné » déclare-t-il aux résidents étrangers. La dictature péruvienne, fortifiée par le succès, paraît inébranlable. Mais bientôt, la politique intérieure reprenant ses droits, le colonel Prado sera, à son tour, chassé par une nouvelle révolution.

Le 11 avril 1871, une convention à signée à Washington entre l’Espagne, le Chili, le Pérou, l’Equateur et la Bolivie. Elle spécifie que « la suspension d’hostilité qui existe en fait depuis cinq ans, est transformée en armistice de durée indéfinie. Cet armistice ne pourra être rompu, par aucun des belligérants, si ce n’est trois ans après avoir notifié par l’entremise du gouvernement des Etats-Unis, son intention de renouveler les hostilités ». Pour arriver à la paix définitive, il faudra attendre la guerre du Pacifique, qui commence le 5 avril 1879 entre le Pérou et le Chili. Le 14 août 1879, par le traité de Paris, l’Espagne reconnaît l’indépendance du Pérou. Les deux pays rétablissent des relations diplomatiques et s’accordent l’un à l’autre le régime de la nation la plus favorisée. Quant aux Chiliens, ils défont complètement les Péruviens et entrent à Lima en janvier 1881. C’est dans cette ville que sera signée, le 12 juin 1883, la paix entre le Chili et l’Espagne. Par ces deux traités, l’Espagne abandonne définitivement toute revendication sur les Républiques du Pacifique. Elle ne demande ni indemnité ni satisfaction morale. Elle a même envoyé au Chili, en février 1883, un bâtiment de guerre qui a salué le premier le pavillon chilien. Par contre, aucune indemnité n’est payée pour le bombardement de Valparaiso, dont les étrangers ont, pratiquement, fait tous les frais.

En couverture : Valparaiso pendant le bombardement de l’amiral Méndez Núñez, tableau de William Gibbons (1840-1886).