Diego Barros Arana (1830-1907)

Unissant d’abord leurs forces contre l’Espagne dans les années 1860, le Chili et le Pérou virent bientôt leur relations se dégrader, au point de mener à une confrontation en 1879. Cette « Guerre du Pacifique » nous est ici relatée par un historien chilien. Il s’agit donc d’un récit orienté, comme on pourra le constater, mais retraçant fidèlement les faits essentiels de ce conflit.

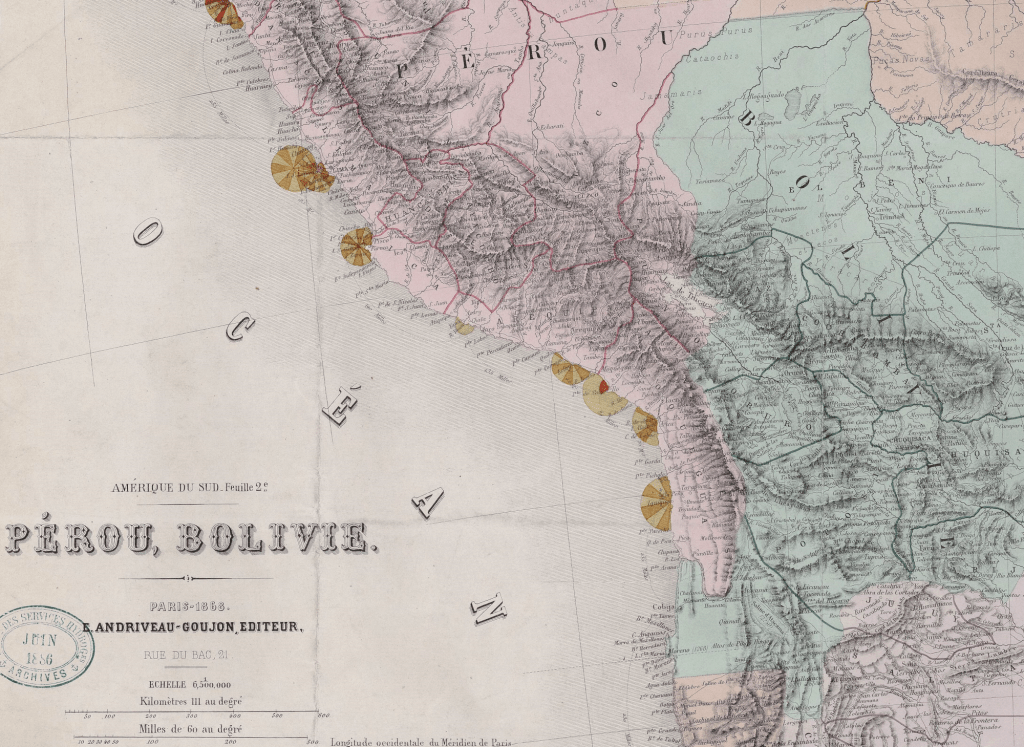

Lorsque les républiques américaines se séparèrent de l’Espagne pour se constituer en états indépendants, elles adoptèrent comme principe général, pour la fixation de leurs limites territoriales, une règle qui, au moins en apparence, était destinée à faire disparaître toutes les difficultés. Les limites des nouveaux Etats, disait-on, seraient les mêmes que celles qu’avaient, sous le régime espagnol, les vice-royautés, les capitaineries générales, ou les provinces formant à présent les républiques indépendantes. Ce principe du droit public américain est appelé l’Uti possidetis de 1810, parce-que cette année a été la dernière dans laquelle l’Espagne a exercé sur ces vastes territoires sa souveraineté pleine et entière. En théorie, il n’y avait donc rien de plus facile que de régler, dans ces pays, toutes les questions de limites. Chaque Etat reconnaissait, pour la démarcation de son territoire, celle que le monarque espagnol avait donnée à la province qui formait la nouvelle république.

Dans la pratique, ce principe devait offrir, et a offert, les difficultés les plus sérieuses. D’abord l’Amérique espagnole, dont la population est assez faible, était encore beaucoup moins peuplée sous le régime colonial. Entre une province et l’autre, il y avait souvent de grandes parties de territoire encore mal explorées. Il s’y trouvait aussi des espaces inhabités ordinairement stériles, quelquefois fertiles, mais l’état rudimentaire de l’industrie coloniale faisait croire qu’on ne pouvait en tirer aucun profit. Ces territoires intermédiaires pouvaient être également réclamés à titre plus ou moins plausible par l’une ou l’autre des provinces limitrophes. D’un autre côté, le roi d’Espagne n’avait pas toujours établi des limites fixes aux diverses provinces de son empire colonial. Les dispositions qu’il dicta à cet effet étaient en général fort élastiques, quelquefois vagues, surtout quand elles s’appliquaient à des régions dont l’étude géographique était incomplète. La question qui a provoqué la guerre à laquelle on a donné, en Europe, le nom de guerre du Pacifique, doit son origine à ces difficultés.

Depuis 1830, le Chili a offert un exemple unique dans l’Amérique espagnole, et très rare dans les autres pays du monde, celui de la succession légale et réglée de tous ses gouvernements. Depuis 1830, tous les chefs du pouvoir exécutif y sont arrivés en vertu de la loi, sans que jamais aucun n’ait été imposé par une révolution. Tenus ainsi éloignés des voies révolutionnaires et par l’influence de la loi et par l’action à la fois ferme et modérée du gouvernement, les Chiliens ont concentré toute leur activité sur un seul point : le développement de l’industrie. La conséquence de cet esprit d’initiative a été de quintupler la population qui atteint aujourd’hui (1881) le chiffre de près de deux millions et demi d’habitants. Le port de Valparaiso qui, à cette époque, était le quatrième port ou le cinquième du Pacifique par son importance commerciale, est aujourd’hui le premier de l’Amérique espagnole dans ces mers. L’exploitation des mines dans la région du Nord a pris un énorme développement. Sans parler de l’argent, il est bon de rappeler que le Chili produisait, en 1870, plus de la moitié du cuivre employé par l’industrie du monde entier. Cette exploitation porta les Chiliens à s’enfoncer de plus en plus dans le désert d’Atacama, qui, pendant des siècles, avait été considéré comme stérile pour toute espèce d’industrie.

Le gouvernement de la Bolivie, même au milieu des révolutions qui l’ont incessamment déchiré, n’avait pas vu avec indifférence les progrès industriels de ses laborieux voisins. Il ne tarda pas à entamer des réclamations diplomatiques, tantôt modérées, tantôt menaçantes et belliqueuses. La Bolivie prétendait que le territoire que les Chiliens commençaient à peupler était compris dans ses limites, d’après le principe de l’Uti possidetis de 1810. Le Chili répondit à ces réclamations en évitant scrupuleusement les provocations belliqueuses. La modération du Chili était regardée par ses turbulents voisins du Pacifique comme une preuve de faiblesse.

Le Pérou n’avait pas jusqu’alors pris une part ostensible dans cette question. Il y a des motifs de croire que, dès cette époque, il encourageait secrètement l’esprit intraitable de la Bolivie, mais en apparence il se présentait comme l’ami sincère du Chili. Néanmoins la marche des négociations, la modération avec laquelle le Chili cherchait un arrangement pacifique, même en sacrifiant les droits qu’il croyait parfaitement légitimes, poussèrent le gouvernement du Pérou à se départir de cette conduite, et à ne plus prendre pour guide que ses propres intérêts. En 1872, quand don Manuel Prado prit en main les rênes du gouvernement, le Pérou était à la veille de la banqueroute, les revenus produits par le guano commençaient à diminuer. Pour remplacer les ressources sur lesquelles ont avait compté, le gouvernement du Pérou chercha à s’emparer sous un prétexte quelconque des dépôts de salpêtre qui abondaient dans son territoire. Mais il se présentait une nouvelle difficulté : ces dépôts de salpêtre étaient exploités en grande partie par des bras et des capitaux chiliens. Plusieurs compagnies organisées à Santiago et à Valparaiso, et soutenues par les banques de ces places commerciales, avaient formé de vastes établissements pour l’exploitation du nitrate dans la province péruvienne de Tarapacá.

Le Pérou eut recours à un expédient, celui de susciter des difficultés internationales au Chili, de stimuler les résistances des Etats qu’il considérait comme les adversaires de cet entreprenant voisin, et de lui créer une situation sans autre issue que de céder sur tous les points. Il ne lui fut pas difficile de faire entrer la Bolivie dans ce complot. Le 6 février 1873, on signa à Lima un traité secret d’alliance défensive et offensive, d’après lequel chacune des parties contractantes s’engageait à marcher unie à l’autre, contre un ennemi extérieur quelconque. Bien que ce pacte ne nommât point le Chili, personne ne pouvait penser qu’il pût viser un autre Etat. En Bolivie, on prenait au sérieux la puissance navale et militaire du Pérou : on croyait que les prétentions de cette république, au rang de première puissance du Pacifique, étaient parfaitement fondées, et qu’elle n’avait qu’à élever un peu la voix pour que le Chili, sans armée et sans escadre, courbât la tête et se soumît aux conditions qu’on jugerait à propos de lui imposer.

En mars 1876, le général don Hilarion Daza, après une révolution militaire, s’emparait du pouvoir en Bolivie. A l’administration sage et honorable de M. Frias succéda une dictature violente, atrabilaire, et compromettante pour la paix extérieure. On a prétendu que cette révolution avait été fomentée par le gouvernement du Pérou, qui s’est toujours plu à soutenir les mouvements révolutionnaires et subversifs des Etats voisins. La nombreuse colonie de Chiliens qui avait porté son industrie et ses capitaux dans le désert d’Atacama commença dès lors à subir les conséquences du régime de violences établi par la nouvelle administration. Chaque courrier qui arrivait du Nord apportait à Santiago et à Valparaiso la nouvelle de quelque violence, de quelque injustice, quand ce n’était pas celle d’un assassinat commis ou favorisé par la police bolivienne sur la personne de quelque ouvrier chilien.

Comme le Chili tolérait ces vexations, le gouvernement bolivien se crut le droit d’aller de l’avant. Le 1er février 1879, le gouvernement bolivien anéantissait les titres de propriété de la Compagnie des salpêtres d’Antofagasta en décrétant la confiscation de ses biens. Pour faire évanouir tout espoir d’arrangement, le gouvernement de la Bolivie décréta que le 14 février aurait lieu la vente publique, aux enchères et au plus offrant, de toutes les propriétés et du matériel de la compagnie chilienne. Le même jour, le gouvernement du Chili donna ordre à son représentant en Bolivie de quitter ce pays. Le moment de se faire justice les armes à la main était donc arrivé.

Le 12 février, on fit partir de Caldera deux navires de guerre avec cinq cents hommes de troupe. On voulait que ces troupes arrivassent à Antofagasta avant la vente publique des propriétés confisquées. Le colonel Sotomayor débarqua à Antofagasta dans la matinée du 14 février sans trouver la moindre résistance. L’annexion de ce territoire à la république chilienne était donc un fait inévitable. Le 23 mars, quatre bâtiments de l’escadre chilienne avec quelques troupes de débarquement occupaient, sans trouver la moindre résistance, les ports boliviens de Cobija et de Tocopilla. Les Chiliens se trouvèrent ainsi maîtres de tout le désert jusqu’aux frontières du Pérou.

La guerre avec la Bolivie était terminée de fait. La Bolivie, à cause de la configuration singulière de son territoire, et des obstacles insurmontables que lui imposaient les montagnes et les déserts, ne pouvait conduire ses troupes jusqu’au littoral. Cette situation aurait pu se prolonger indéfiniment, sans l’intervention du Pérou. Dès qu’on vit l’imminence d’une rupture entre la Bolivie et le Chili, une partie de la presse péruvienne, la plus dévouée au gouvernement, prit un ton belliqueux et provocateur. La voix des journaux qui conseillaient la neutralité, comme le parti le plus conforme aux intérêts du Pérou, était comme étouffée par l’immense clameur de ceux qui poussaient à une attitude belliqueuse. Cette excitation redoubla de violence quand on reçut à Lima la nouvelle de l’occupation d’Antofagasta par les Chiliens. L’impression que cet événement produisit sur le gouvernement du Pérou fut plus vive que celle qu’il avait causée à celui de la Bolivie. Mais, voulant gagner du temps pour faire ses préparatifs, il dissimula ses sentiments. Le Chili ne tomba pas dans le piège : le 5 avril il fit la solennelle déclaration de guerre. Le même jour, le gouvernement du Pérou, instruit par télégraphe de l’attitude ferme et résolue du Chili, faisait à Lima la publication du traité secret avec la Bolivie.

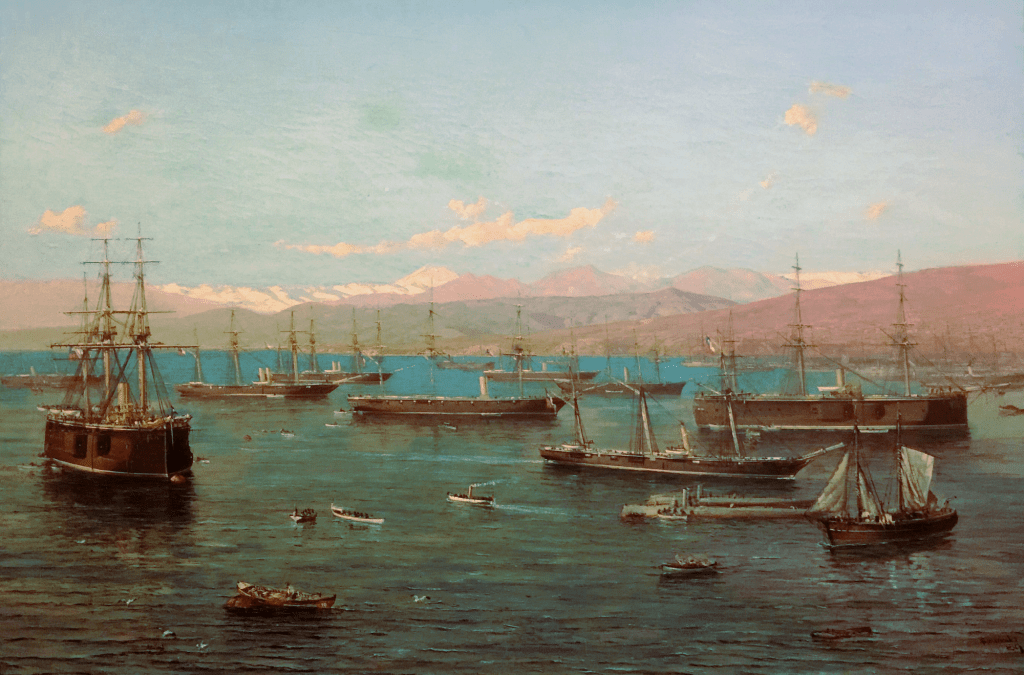

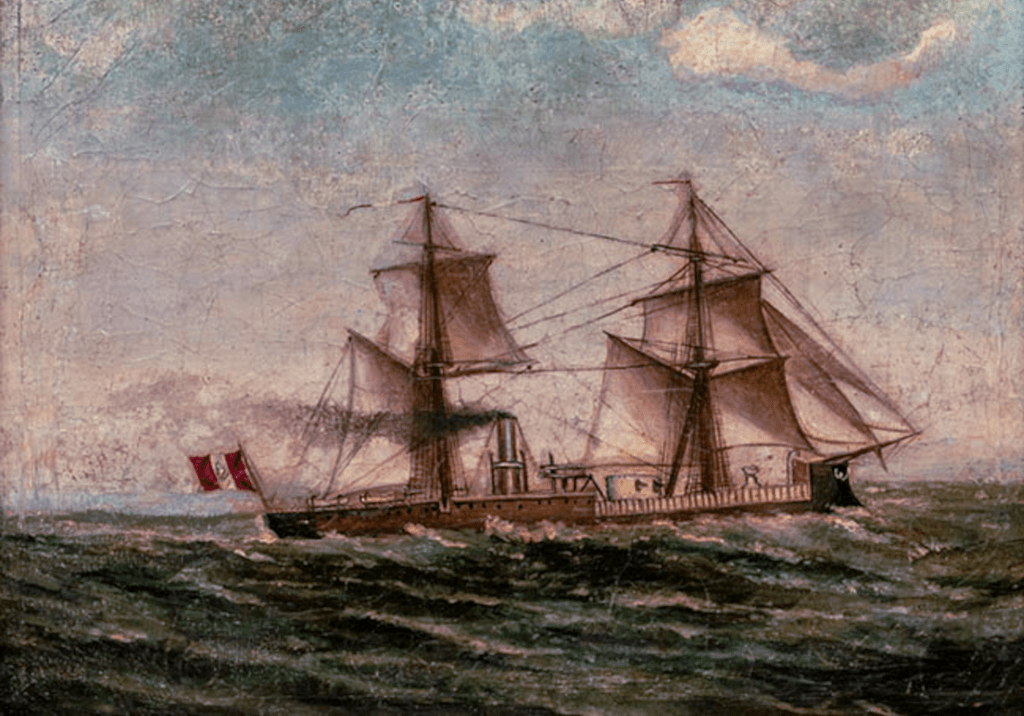

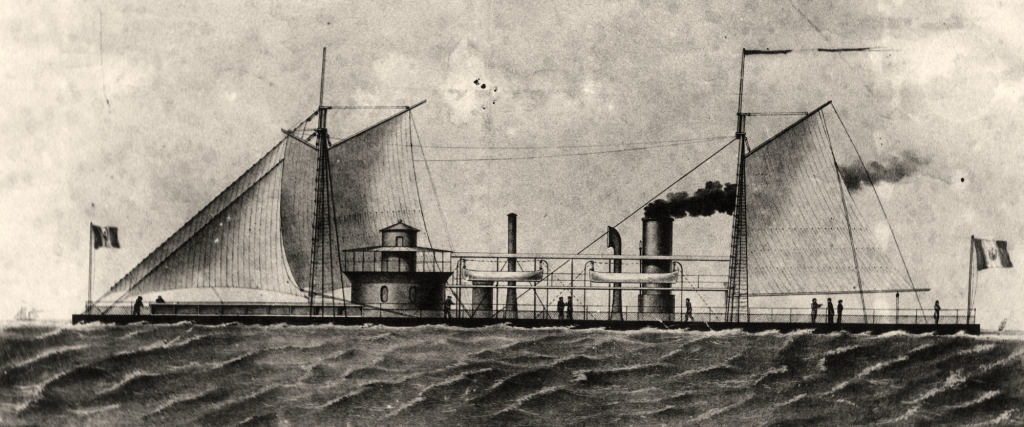

Au commencement de l’année 1879, la marine du Pérou était relativement formidable, et, d’après les documents officiels, elle était « la mieux organisée et la mieux disciplinée de celles de tous les Etats du Pacifique ». Cette marine se composait de quatre vaisseaux cuirassés : la frégate Independencia de 14 canons et les monitors Huascar, Atahualpa et Manco Capac, armés chacun de trois canons de gros calibre ; des corvettes en bois Union de 13 canons et Pilcomayo de six canons ; enfin de douze navires plus petits dont un était également cuirassé. L’armée comme la marine du Pérou étaient pénétrées du sentiment de leur immense supériorité en instruction militaire sur les forces de leurs voisins, et spécialement sur celles du Chili. La marine chilienne se composait de deux frégates cuirassées, la Blanco Encalada et l’Almirante Cochrane de six canons chacune ; de deux corvettes en bois O’Higgins et Chacabuco ; d’une canonnière en bois Magallanes et de quatre vaisseaux plus petits et peu propres à la guerre.

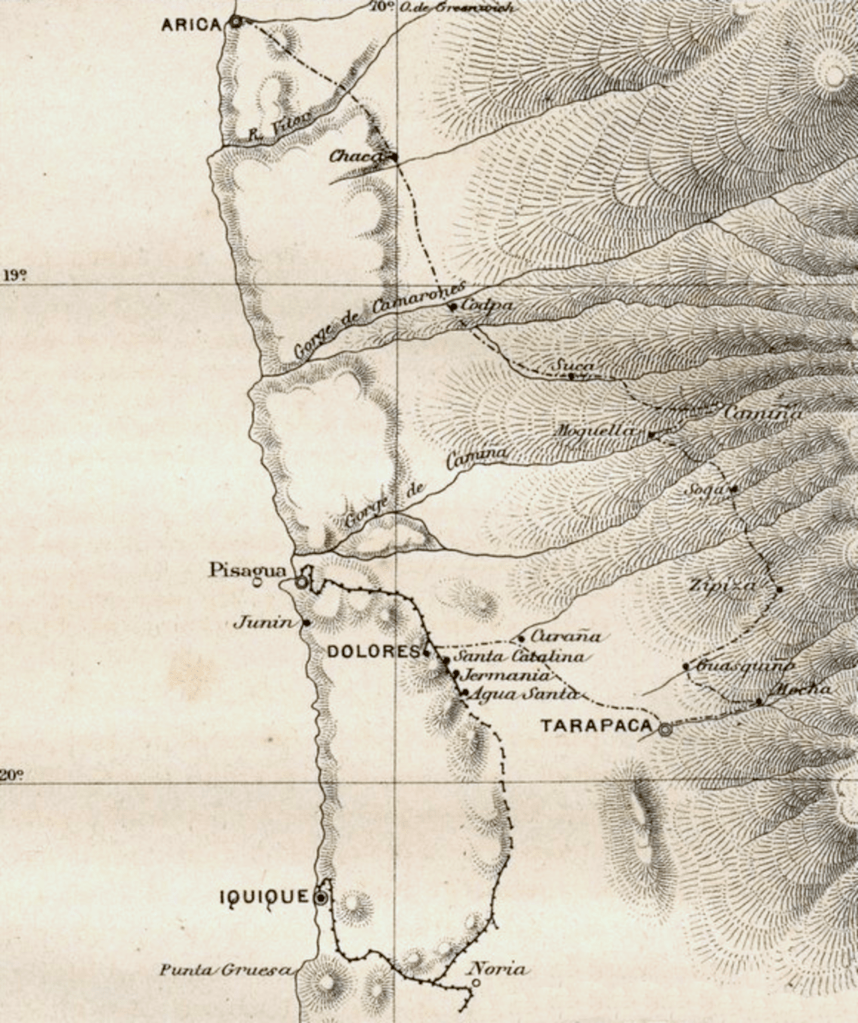

Le Chili commença la guerre en établissant avec son escadre le blocus d’Iquique, port principal de la province péruvienne de Tarapacá et place commerciale très importante par l’exportation du nitrate de soude. Le 7 avril, le Pérou fit sortir du Callao les corvette Union et Pilcomayo. Cette division sortit sous les ordres du commandant Garcia y Garcia, qui passait pour le premier marin du Pérou. Il devait opérer entre l’escadre chilienne qui bloquait Iquique et le port d’Antofagasta. Ses instructions lui prescrivaient de ne pas engager le combat avec les cuirassés chiliens, beaucoup plus puissants que ses vaisseaux, mais d’attaquer les transports ou petits navires qui faisaient le service entre Iquique et Antofagasta. Le 12 avril, la division péruvienne aperçut vers le nord de l’embouchure du fleuve Loa la corvette chilienne Magallanes et résolut de la poursuivre. Le commandant de ce navire, don Juan José Latorre, n’avait pour sa défense que quatre canons. Il ne s’en disposa pas moins à résister, et il le fit avec tant d’adresse et de bonheur qu’après deux heures de combat, les corvettes péruviennes, laissant le champ libre au navire chilien, reprenaient la route du Callao. Le succès de ce premier combat, désigné sous le nom de Chipana parce qu’il se livra en face d’une pointe de terre qui portait ce nom, ne put s’expliquer que par le fait d’une avarie sérieuse soufferte par l’un des navires péruviens.

Pendant ce temps-là, le chef de l’escadre chilienne, l’amiral Williams Rebolledo, stationnait en face d’Iquique à la tête des vaisseaux de guerre et de quelques transports récemment acquis par le gouvernement, et que l’on avait armés le mieux possible. Le 16 mai, l’amiral chilien se dirigea vers le Callao pour présenter la bataille aux navires péruviens. Le blocus d’Iquique restait confié à deux vaisseaux chiliens que la lenteur de leur marche et le mauvais état de leurs coques et de leurs machines faisaient regarder comme incapables de combattre. Ces vaisseaux étaient la corvette Esmeralda, qui avait vint-cinq ans de service et qui, pour cette raison et à cause de ses avaries, était à peu près hors de service ; et la petite goélette Covadonga, prise aux Espagnols en 1865. En quittant Iquique, l’amiral Rebolledo avait la conviction que ces vaisseaux n’auraient autre chose à faire qu’à maintenir le blocus, en empêchant les navires marchands d’entrer au port.

Précisément, pendant la même nuit du 16 mai, la seconde division de l’escadre péruvienne sortait du Callao. Cette division navale se composait des cuirassés Huascar et Independencia, sous les ordres des commandants don Miguel Grau et don J. G. Moore, et de trois navires plus petits. Les deux escadres, la chilienne qui se dirigeait vers le nord, et la péruvienne qui se rendait au sud, auraient pu se rencontrer. Mais les Chiliens naviguaient à une grande distance de terre afin de cacher leurs mouvements, tandis que les Péruviens suivaient la côte, de telle sorte que ni les uns ni les autres n’eurent connaissance du voisinage de l’ennemi. Ce ne fut qu’à son arrivée près du Callao que l’amiral chilien apprit que les vaisseaux péruviens qu’il venait attaquer étaient partis vers le sud.

Le 20 mai, on prépara un coup de main qui fut confié au monitor Huascar et à la frégate cuirassée Independencia. Ces derniers devaient s’emparer des deux petits vaisseaux qui bloquaient Iquique, détruire en second lieu le campement d’Antofagasta, parcourir ensuite les côtes du Chili, en causant partout des dommages analogues ou supérieurs à ceux que venait de souffrir le littoral sud du Pérou. Tout laissait à croire que ce plan serait exécuté avec un plein succès.

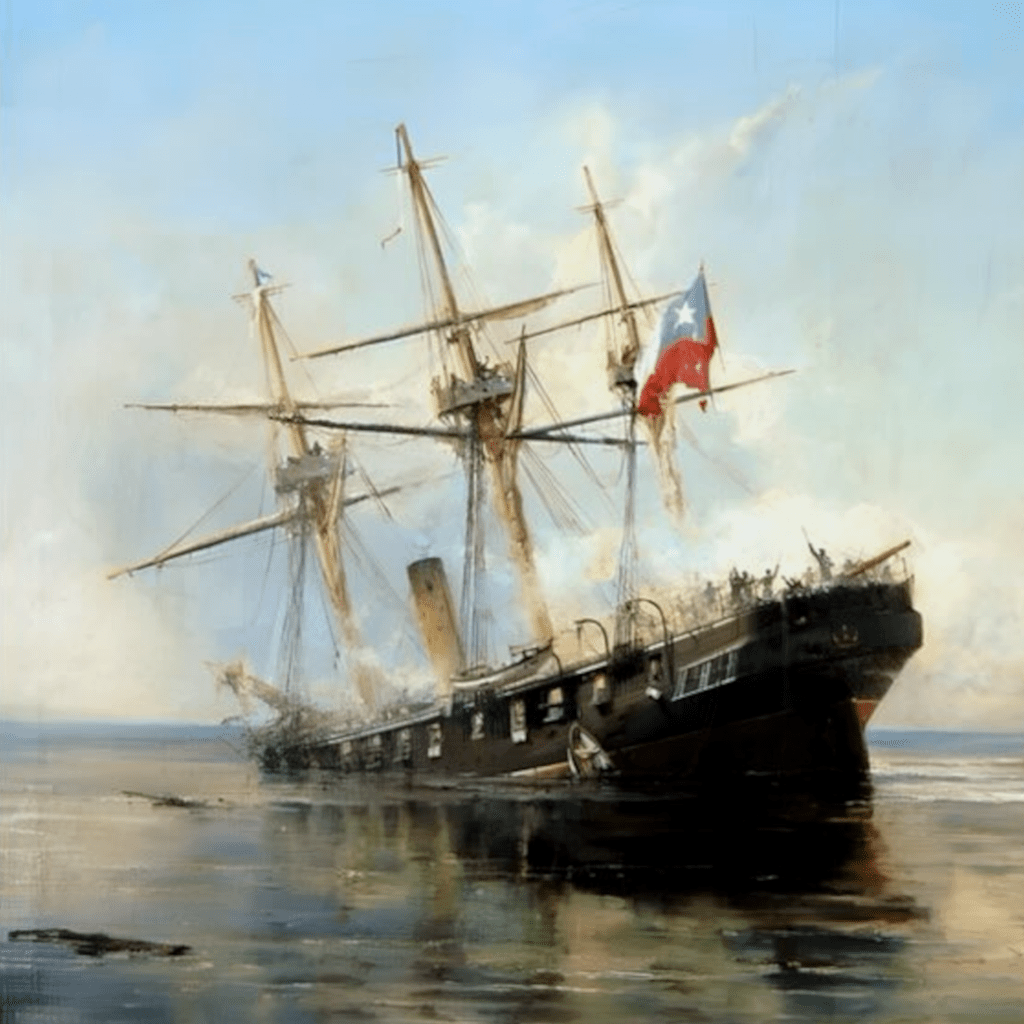

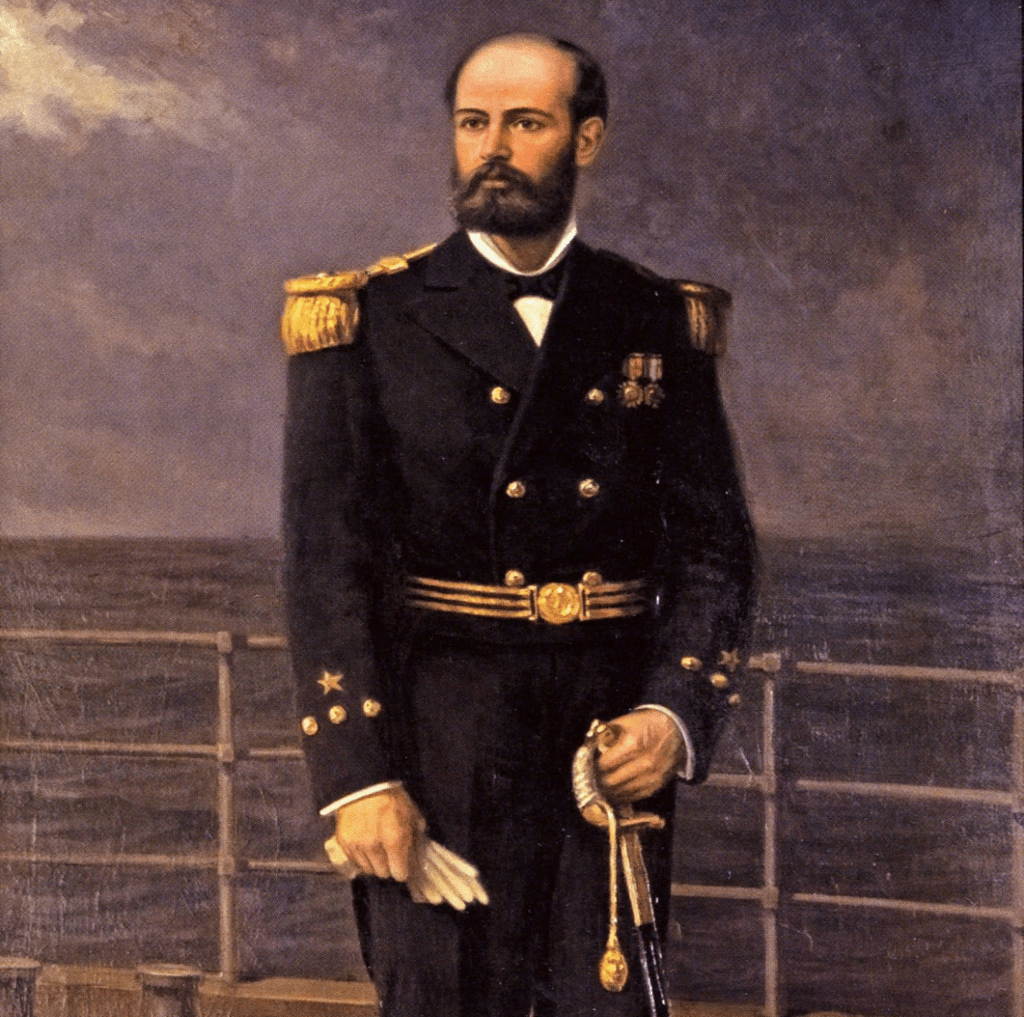

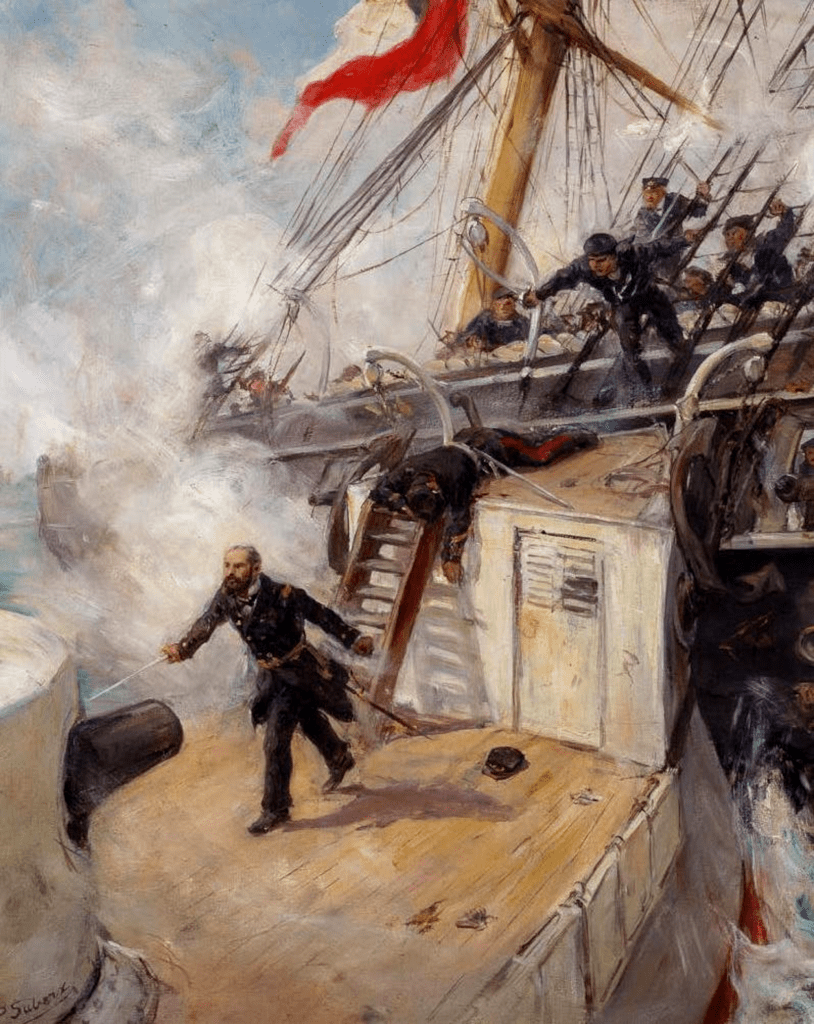

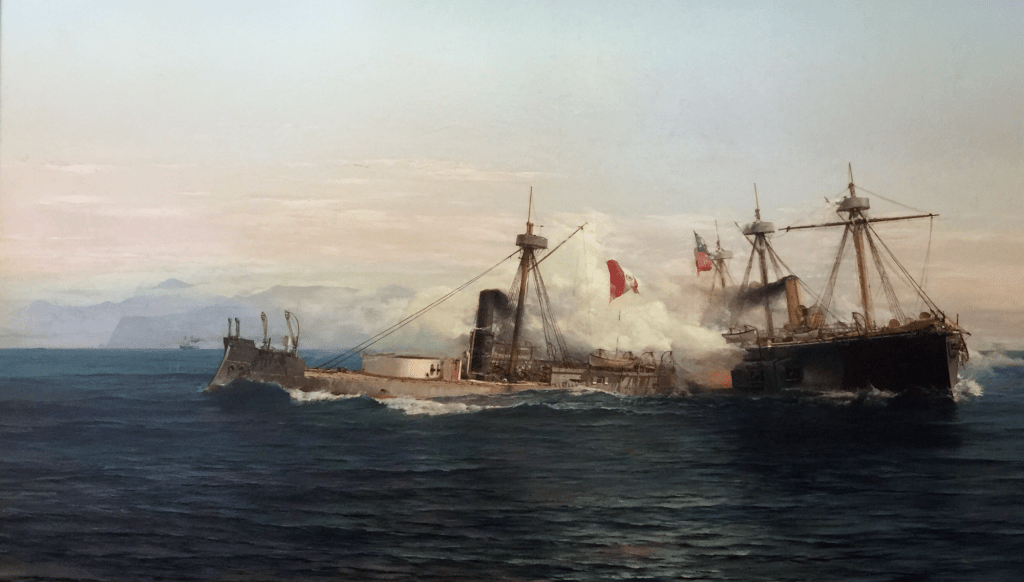

Dans la matinée du 21 mai, les marins chiliens qui bloquaient Iquique virent s’avancer deux puissants navires qu’ils reconnurent bientôt pour la frégate cuirassée Independencia et le monitor Huascar. Les vaisseaux chiliens étaient sous les ordres de don Arturo Prat, commandant de l’Esmeralda, et de don Carlos Condell, commandant de la Covadonga, tous deux jeunes, résolus et pénétrés de leurs devoirs. Sans se dissimuler les difficultés de la situation, ils réunirent les officiers de leur bord ; et là, en conseil de guerre, et en présence du puissant ennemi qui venait les attaquer, ils résolurent de combattre jusqu’à la mort et de vendre chèrement leur vie.

Le combat s’engagea bientôt. Le Huascar se dirigea sur l’Esmeralda, qui en raison du mauvais état de sa machine pouvait à peine se mouvoir ; et l’Independencia se porta sur la Covadonga qui se dérobait habilement vers le sud, tout en soutenant un feu d’artillerie vigoureux et bien dirigé. La population d’Iquique et les troupes péruviennes en garnison dans cette place, réunies sur le rivage, assistaient à ce combat inégal. Il y eut un moment où l’artillerie de terre tira aussi sur l’Esmeralda, et les Chiliens durent partager leur attention afin de répondre avec leurs canons aux feux de l’armée de terre.

La lutte cependant continua ainsi pendant plus de deux heures. Le monitor péruvien, sous son enveloppe de fer, paraissait impénétrable aux coups de l’Esmeralda, et son commandant conserva longtemps l’espoir que les Chiliens convaincus de l’absolue inutilité de leur sacrifice, amèneraient le pavillon tricolore qu’ils avaient arboré au sommet de leurs navires. Le feu nourri par lequel les Chiliens répondaient à la sommation de se rendre lui fit comprendre qu’il n’avait rien à espérer, et dirigeant sa proue d’acier sur la vieille carcasse de bois du navire ennemi, il tenta de la briser avec son formidable éperon.

L’Esmeralda esquiva adroitement les deux premiers coups, en soutenant toujours de son feu de mousqueterie et d’artillerie, et au moment où le Huascar s’approchait pour la troisième fois, le vaillant commandant Prat, suivi d’un officier, le lieutenant Serrano, et d’un soldat, s’élança sur le pont du monitor péruvien en appelant les siens à l’abordage. Mais les navires s’étant de nouveau séparés, l’équipage chilien ne peut suivre son audacieux commandant. Prat et ses intrépides compagnons, après avoir commencé par renverser les ennemis qui se trouvaient sur leur passage, succombent sur le pont du Huascar sous les feux dirigés contre eux de l’intérieur de la tour.

Cependant l’Esmeralda résiste encore ; mais le bélier ennemi entr’ouvre son flanc et, au moment où sa coque s’enfonce dans la mer, les artilleurs font leur dernière décharge au cri de « Vive le Chili ! ». Le pavillon tricolore fut le dernier à disparaître sous les eaux. Le Huascar ne put recueillir d’autres trophées que soixante chiliens qui flottaient encore sur les eaux après la perte de leur navire. Le matin du combat, l’équipage de l’Esmeralda comptait 180 hommes.

Ce terrible combat n’était que la moitié du drame qui se passait à cette heure dans les eaux d’Iquique. Un peu plus au sud, la frégate cuirassée Independencia s’acharnait à la poursuite de la goélette Covadonga, et sa puissante artillerie avait déjà criblé en différents points ce frêle bâtiment. Le commandant chilien, cependant, était animé du même esprit que les héroïques marins de l’Esmeralda et soutenait le combat avec la même décision. Le feu de ses deux canons dirigé avec une adresse admirable, balayait à chaque instant le pont de l’Independencia, mais il ne pouvait percer sa formidable cuirasse de fer. Tout à coup, profitant de sa parfaite connaissance de la côte, et du faible tirant d’eau de son navire, le commandant Condell passa audacieusement sur les roches sous-marines qui bordaient la côte, et attira à sa suite la frégate péruvienne qui vint échouer sur ces bas-fonds. Bien que son navire fasse eau de toutes parts, il revint alors sur l’Independencia, acheva avec son artillerie l’œuvre de destruction commencée par les écueils, et ne quitta le lieu du combat qu’après avoir vu la perte complète du puissant navire péruvien auquel le Huascar, qui venait de mettre en pièces l’Esmeralda, venait à toute vapeur prêter un secours tardif. La Covadonga, faisant eau de toutes parts, arriva à Antofagasta et donna les nouvelles des péripéties de ce combat plus digne de l’épopée que de l’histoire. Là elle employa quelques jours à réparer comme elle put ses plus fortes avaries, et continua son voyage vers Valparaiso où elle devait recevoir des réparations plus sérieuses.

Peu de jours après, le 1er juin 1879, le président de la République faisant l’ouverture du congrès du Chili, lui annonçait la victoire de ses marins. Cette héroïque résistance sans espoir de succès avait changé en victoire une défaite que l’on regardait comme inévitable. Non seulement les Péruviens perdirent leur meilleur navire de guerre, mais ils virent ainsi échouer le plan d’opérations qui devait, suivant eux, porter au Chili un coup irrémédiable en lui enlevant deux de ses navires, en détruisant le campement d’Antofagasta et en répandant la terreur sur les côtes, qui n’avaient pas le moindre bâtiment pour les protéger. Le monitor Huascar, dont le commandant Grau se sentait le courage d’exécuter à lui seul ce plan de campagne, perdit un temps précieux à secourir les naufragés de l’Independencia et à les débarquer ; et lorsqu’il reprit la poursuite de la Covadonga, cette goélette, malgré ses avaries, avait pris l’avance et s’était soustraite au danger. Ce fut seulement quatre jour après ce mémorable combat que le Huascar se présenta devant le port de Mejillones, qui était sans moyens de défense. Là toute son action se borna à la destruction de quelques chaloupes. De là il passa à Antofagasta où était installé le campement chilien qu’on voulait détruire. Le 26 mai il tira sur le port ; mais les canons chiliens de la côte et ceux de la Covadonga mouillée au fond de la baie l’obligèrent à s’éloigner le lendemain avec quelques légères avaries.

Le monitor péruvien avait à éviter un danger beaucoup plus grand : c’était la rencontre de l’escadre chilienne qui, en ce moment, revenait au sud. En apprenant au Callao que les navires péruviens avaient pris la direction d’Arica, l’amiral William Rebolledo ordonna immédiatement le retour afin de leur livrer combat. Ayant appris en route l’affaire d’Iquique, il alla avec son escadre rétablir le blocus de ce port avec le cuirassé Blanco Encalada et la canonnière Magallanes, et il se disposa lui-même à aller chercher le Huascar sur toute l’étendue de la côte. Deux fois ce navire fut en vue des Chiliens : une fois on échangea à grande distance quelques coups de canon, mais aussitôt que le Blanco voulut s’approcher, le commandant Grau força de nouveau de vapeur, lança à la mer les objets qui pouvaient gêner sa marche, et sans s’arrêter même quelques instants pour recueillir un homme de l’équipage qui tomba à l’eau et se noya, il s’éloigna à toute vitesse pour éviter le combat et arriva enfin au Callao le 7 juin. Cette heureuse retraite, plus que le combat d’Iquique, établit la réputation militaire du commandant Grau. Les populations du Callao et de Lima, qui déploraient la perte de la précieuse frégate Independencia, accueillirent l’habile marin avec les mêmes honneurs que s’îl eût remporté une victoire signalée. La presse le salua du nom de « premier et plus illustre défenseur du Pérou ».

Quoique de grands préparatifs militaires fussent activement poussés par les trois républiques belligérantes, il se passa six mois sans rencontre entre les armées de terre, et même les opérations maritimes furent pendant longtemps de fort peu d’importance. L’escadre du Chili continuait le blocus d’Iquique, pendant que son armée se complétait et s’organisait à Antofagasta. Les Péruviens, de leur côté, employèrent ce temps à fortifier leurs ports ou à préparer des attaques rapides et imprévues pour surprendre les transports ou les petits navires de l’ennemi.

Le blocus d’Iquique avait l’avantage de priver le Pérou des revenus que pouvait lui procurer l’exportation du nitrate, en revanche elle laissait libre les ports voisins de Pisagua et Arica par lesquels le gouvernement péruvien faisait parvenir à son armée du Sud les secours et renforts dont elle avait besoin. Dans les premiers jours de juillet, la corvette péruvienne Pilcomayo transporta du Callao à Arica un important chargement d’armes pour l’armée bolivienne ; ensuite, elle conduisit à Pisagua une division de cette même armée, et bientôt après, passant derrière l’escadre assiégeante, elle attaqua le port de Tocopilla occupé par les Chiliens, y détruisit un navire marchand et plusieurs barques, et retourna ensuite au Nord. Poursuivie par une des frégates chiliennes, le Pilcomayo évita adroitement le combat, et se mit à l’abri des fortifications d’Arica.

Pendant ce temps, le monitor Huascar terminait ses réparations au Callao. Son commandant, don Miguel Grau, faisait réparer les plus petites avaries, mettre en bon état la machine, nettoyer la cale, peindre la coque d’une couleur claire qui le rendit moins visible à l’ennemi, renouveler et changer une partie de l’armement, remplacer par les plus habiles marins une partie de son équipage et surtout, il se pourvoyait du meilleur charbon qu’il y eût au Callao. Ces préparatifs terminés, il prit la mer dans la matinée du 6 juillet, et quatre jours après il arrivait à Arica. Il apprit que plusieurs des navires chiliens étaient partis vers le sud, et que ceux qui bloquaient Iquique, y compris la frégate cuirassés Cochrane, s’éloignaient un peu de la côte pendant la nuit et manœuvraient aux environs. Muni de ces renseignements, le Huascar reprit la mer le même jour. Quelques minutes après minuit, le commandant Grau était à Iquique. Près d’un îlot situé dans le port, il trouva le Matias Cousiño, vapeur qui pourvoyait de charbon l’escadre chilienne, et lui tira un coup de canon pour lui intimer l’ordre de se rendre. Ce bâtiment n’ayant à bord d’autres armes que cinq ou six fusils était incapable de résistance, et son capitaine faisait déjà descendre ses gens dans les chaloupes pour qu’on ne les fît pas prisonniers, lorsque la canonnière chilienne Magallanes, sous les ordres du commandant don Juan José Latorre vint résolument disputer au Huascar la facile proie dont il allait s’emparer.

L’audace de l’officier chilien déconcerta un instant le commandant Grau. Ne s’imaginant pas qu’un simple navire de bois vint défier le puissant monitor, il se persuada qu’il était attaqué par la frégate cuirassé Cochrane et, suivant les instructions formelles qu’il avait reçues, il commença la retraite lorsqu’il reconnut à la dimension du navire auquel il avait affaire que ce n’était pas le cuirassé chilien. Il revint alors à toute vapeur sur la Magallanes pour la percer avec son puissant éperon, mais le commandant Latorre esquiva le choc tout en continuant un feu nourri et bien dirigé qui, s’il ne parvint pas à rompre le blindage du monitor, lui causa du moins quelques avaries. Le combat se prolonga ainsi pendant quelque temps, mais le commandant Grau put distinguer le Cochrane qui, attiré par les détonations de l’artillerie, s’avançait à une distance approximative de deux kilomètres. Décidé à éviter toujours un combat sérieux, il mit le cap au nord et se réfugia sous les forts d’Arica. Le courage du jeune commandant de la Magallanes avait ainsi sauvé un transport de la marine du Chili.

Le commandant Grau, élevé peu après au rang de contre-amiral, se prépara bravement à de nouvelles expéditions. Dans le même temps, la corvette péruvienne Union arrivait à Arica, et, comme la rapidité de sa marche la rendait très propre à une guerre de surprises, elle fut aussi placée sous les ordres du commandant Grau. Le 17 juillet, le Huascar et l’Union sortirent d’Arica et mirent le cap au Sud en s’éloignant de la côte pour éviter la rencontre de l’escadre chilienne. Ils se rapprochèrent de terre à la hauteur d’Antofagasta et s’emparèrent non loin de là de deux navires de commerce. Les vaisseaux péruviens longèrent ensuite la côte du sud, en détruisant toutes les chaloupes qu’ils trouvèrent dans les ports. Le 23 juillet, au lever du soleil, le Huascar et l’Union retournaient au nord lorsqu’ils aperçurent à quelques milles d’Antofagasta un vapeur qui semblait s’efforcer de gagner ce port. Il ne leur fut pas difficile de l’atteindre et de l’obliger à s’arrêter. C’était le navire marchand Rimac, que le gouvernement du Chili avait loué pour conduire ses troupes, et qui transportait alors un escadron de cavalerie de 258 hommes et un nombre inférieur de chevaux. Le transport tomba au pouvoir des vaisseaux péruviens et son équipage fut conduit prisonnier à Arica.

Outre le navire, qui était un bon bâtiment, les Péruviens y recueillirent beaucoup d’armes et de munitions, ainsi que la correspondance officielle dont le Rimac était porteur. Les Péruviens apprirent par cette correspondance que le Chili attendait alors deux chargements d’armes qui venaient d’Europe, et préparèrent tout de suite un nouveau coup de main. La corvette Union, sous les ordres du commandant Garcia y Garcia, devait partir pour les mers du Sud, et, pénétrant dans le détroit de Magellan, y capturerait les deux chargements que le Chili attendait avec tant d’anxiété. Le commandant Garcia y Garcia déploya l’intelligence d’un bon marin mais il ne fut pas secondé par la fortune. Il pénétra dans le détroit de Magella lorsque le premier chargement venait d’en sortir. La corvette péruvienne se présenta sous le pavillon français dans la colonie de Punta Arenas. Il s’empara du charbon qui se trouvait dans un petit ponton. Le gouverneur de la colonie chilienne, incapable d’opposer la moindre résistance, déploya une grande sagacité pour déjouer les plans de l’ennemi. Il fit entendre que les navires chargés d’armes étaient déjà passés. L’un d’eux, en ce moment-là, pénétrait dans le détroit par la bouche orientale, mais l’Union, croyant l’expédition manquée, rebroussa chemin vers le pacifique.

Peu de jours après, le contre-amiral Grau sortait d’Arica avec le monitor Huascar et deux transports légers et se présenta dans la matinée du 28 août devant le port d’Antofagasta. Au fond de la baie se trouvaient la canonnière Magallanes et un autre petit navire de guerre, l’Abtao, dont la machine était démontée et en réparations. En outre, il y avait à terre plusieurs canons prêts à ouvrir le feu. Suivant ses instructions, le contre-amiral Grau se maintint à distance et se borna à riposter aux deux vaisseaux chiliens sans chercher à s’en approcher davantage. Dans un moment cependant où il avait pénétré un peu plus de l’avant, deux de ses obus causèrent quelques pertes et des avaries à l’Abtao. Mais, d’autre part, un boulet de 300, tiré de la plage, traversa la cheminée du monitor péruvien et éclata sur le pont, faisant de grands ravages et tuant un des principaux officiers du navire. En revanche, ni les batteries de terre ni la ville d’Antofagasta n’avaient à souffrir de cet essai de bombardement. L’insignifiance de ce résultat et la crainte de voir arriver les cuirassés chiliens décidèrent le Huascar à abandonner la baie pour se diriger vers le nord. La frégate Blanco Encalada arriva à Antofagasta cinq heures après le départ du monitor.

Ces deux dernières expéditions du Huascar n’avaient causé aucun dommage à l’armée, elles n’avaient occasionné que des pertes insignifiantes aux navires du Chili et à quelques commerçants des ports du Nord, mais elles stimulèrent l’activité que mettait le gouvernement de Santiago à réorganiser son escadre. Les chantiers établis à Valparaiso déployèrent une grande ardeur pour achever les travaux. On nettoya parfaitement les navires, on en répara les machines en donnant à quelques-unes des chaudières neuves et meilleures, on compléta l’armement et les équipages. Le gouvernement venait d’acheter ou de louer plusieurs vapeurs pour s’en servir comme transports. Tous reçurent, avec une puissante artillerie, des chefs et des équipages de guerre afin que l’accident du Rimac ne se renouvelât pas. L’amiral Williams Rebolledo, dont la santé était affaiblie et l’esprit abattu par l’insuccès des opérations navales, fut remplacé par le capitaine de vaisseau don Galvarino Riberos, qui devait commander en personne le Blanco Encalada. Le commandement du Cochrane fut confié au capitaine don Juan José Latorre, dont le nom avait acquis une juste popularité après l’héroïque combat qu’il avait soutenu contre le Huascar.

Il convenait, avant de commencer les opérations sur terre, d’anéantir les forces navales du Pérou, ou du moins de détruire le monitor Huascar qui en était l’âme. Riberos et Latorre témoignèrent la ferme résolution de ne pas revenir à Valparaiso avant d’avoir obtenu cet important résultat. Une fois à Antofagasta, les deux frégates cuirassées se préparèrent, ainsi que la corvette O’Higgins, la goélette Covadonga et un transport, et partirent le 1er octobre pour Arica, où, d’après toutes les informations, devaient se trouver les navires péruviens. Arica était alors une place militaire fort respectable. Outre les fortifications de la ville, quelques-uns à fleur d’eau, et d’autres situées sur les hauteurs qui dominent le port, toutes pourvues de grosse artillerie, il y avait au fond de la baie un monitor d’une marche assez lente, mais terrible comme engin de défense. Le Manco Cápac était une batterie flottante armée de puissants canons, que sa construction rendait inabordable, car pendant le combat elle dépassait à peine la surface des eaux. Les marins chiliens étaient pourtant résolus à attaquer les navires péruviens dans ce cercle de feu où le sort des armes pouvait facilement leur être contraire.

Heureusement pour eux, quand ils se présentèrent devant Arica dans la matinée du 4 octobre, ni le Huascar ni l’Union ne se trouvaient dans le port. Ils apprirent par quelques pêcheurs que les deux vaisseaux péruviens étaient partis depuis plusieurs jours pour croiser de nouveau sur les côtes du Chili. En arrivant à Mejillones, le 7 octobre, ils surent que les deux vaisseaux péruviens s’étaient de nouveau réfugiés à Arica. Riberos et Latorre combinèrent un plan d’opérations fort habile, afin d’atteindre les navires péruviens, qui pendant cinq mois avaient esquivé avec tant d’adresse la poursuite des vaisseaux chiliens. Le commandant Latorre, avec le Chochrane, le O’Higgins et un transport, resta toute la nuit à manœuvrer à la hauteur de Mejillones. Le commandant Riberos, avec le Blanco et la Covadonga, alla un peu plus au sud, vis-à-vis d’Antofagasta. Les navires péruviens devaient nécessairement rencontrer une de ces deux divisions, à moins que, contrairement à leur habitude, ils ne s’éloignassent davantage de la côte. Le piège était habilement tendu, et il était difficile à l’ennemi de ne pas y tomber.

Le 8 octobre, avant le point du jour, le Blanco parvint à distinguer la fumée de deux vapeurs le long de la côte. C’était le Huascar et l’Union qui, grâce à l’obscurité, étaient passés au nord sans être vus par ceux qui les attendaient à la hauteur d’Antofagasta. Le commandant Riberos se mit aussitôt à poursuivre ces navires qui se trouvaient à une distance de cinq ou six milles. L’actif commandant Grau, si habile toujours pour éviter un combat sérieux, crut pouvoir se soustraire à la poursuite des navires chiliens. Donnant toute sa force à la machine, il continua à avancer rapidement au nord, au point de perdre de vue ou à peu près la frégate chilienne. Il croyait avoir échappé au danger lorsqu’il aperçut au loin trois nouveaux navires qui semblaient vouloir lui barrer le passage. C’était la seconde division de l’escadre chilienne, qui venait lui présenter le combat. Vainement, le monitor péruvien essaya de s’enfuir d’un côté ou de l’autre. La frégate chilienne, que ses récentes réparations avaient rendue beaucoup plus légère, lui ferma le chemin en resserrant la distance, et l’obligea enfin à accepter le combat.

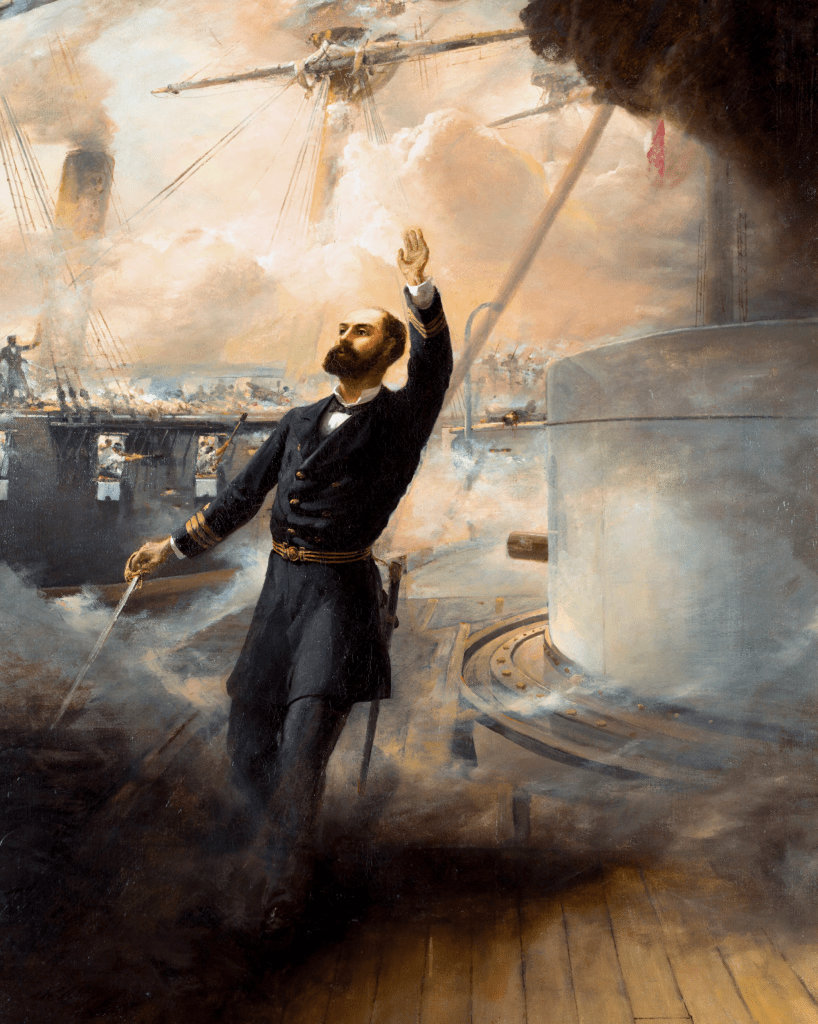

Le Huascar, sans perdre l’espérance de fuir au nord, ouvrit le feu à neuf heures et quart du matin, et à une distance de plus de trois kilomètres tout en continuant à se retirer. Le Cochrane, de son côté, s’avançait silencieux et imperturbable, et ce fut seulement après avoir considérablement raccourci la distance qui les séparait qu’il tira les premiers coups de canon contre le navire ennemi. Jamais les feux d’artillerie n’avaient été dirigés avec plus de précision et d’assurance. Les premiers boulets du Cochrane mirent en pièces la tour blindée du Huascar, tuant et mutilant horriblement le commandant Grau, qui s’y tenait pour diriger la manœuvre. Deux officiers qui prirent ensuite le commandement tombèrent l’un après l’autre. Pourtant le combat se soutint avec la plus grande énergie pendant plus d’une heure. Il y eut un moment où le vaisseau péruvien amena son pavillon, et l’on crut le combat terminé. Les feux se suspendirent pendant quelques minutes, mais le monitor hissa de nouveau le pavillon, en recommençant la retraite. Immédiatement, le commandant Latorre ordonna de reprendre le feu en diminuant encore la distance. Les deux navires manœuvrèrent à plusieurs reprises pour chercher à se percer avec leur éperon, mais sans pouvoir se toucher.

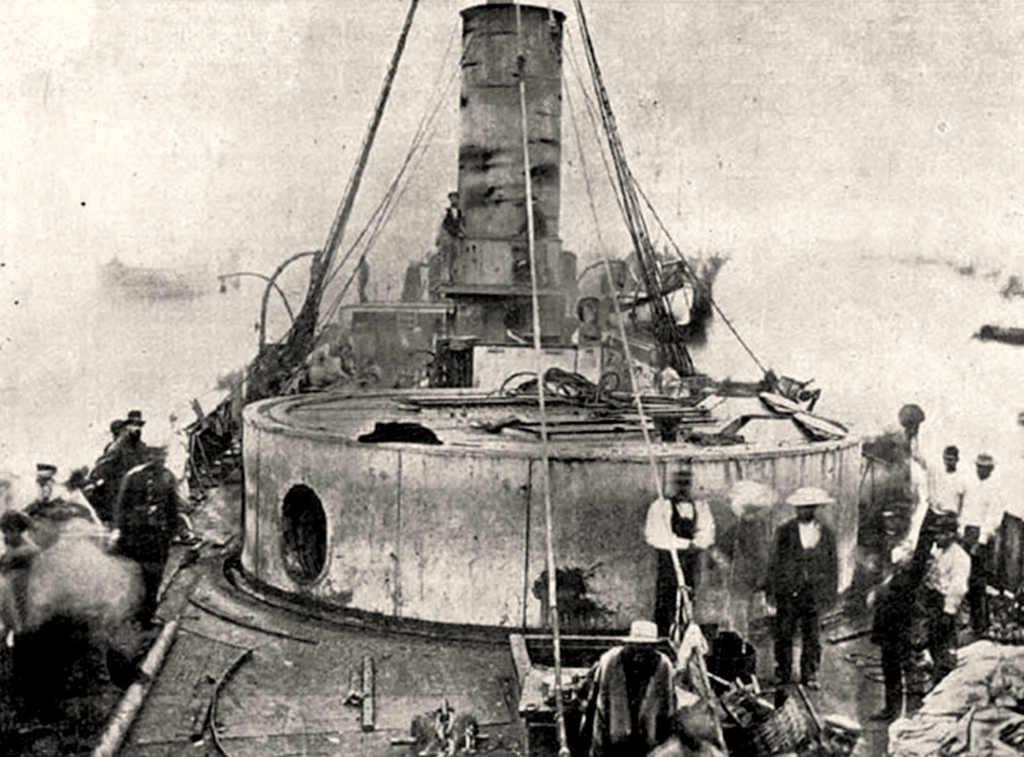

Pendant ce temps le Blanco avançait à toute vapeur vers le théâtre du combat, et ouvrant le feu contre le monitor péruvien, s’élançait à son tour sur lui pour le percer. La lutte était de plus en plus acharnée, et l’épaisse fumée des canons, des mitrailleuses et des fusils, cachait par moment la vraie position de chacun des navires. Le commandant Latorre, par une manœuvre hardie plaça enfin le Huascar entre deux feux, et le monitor dut se rendre à onze heures moins cinq minutes. Le combat avait duré une heure et demie. Plusieurs marins du Huascar, croyant sans doute que les vaisseaux chiliens voulaient les ensevelir sous les eaux, se jetèrent à la mer dans le plus grand désordre. Les Chiliens n’avaient nullement l’intention de commettre une faute aussi énorme. Le Huascar, quoique endommagé et percé en plusieurs endroits, était une proie trop importante pour qu’on ne cherchât point à s’en emparer. Le commandant Riberos envoya ses chaloupes pour recueillir les naufragés et prendre possession du navire ennemi. Il restait vingt-huit chefs ou officiers vivants, et plus de cent individus de toutes nationalités qui faisaient partie de l’équipage. Ils furent tous faits prisonniers. Les Péruviens avaient ouvert les soupapes du monitor pour le couler, et l’eau entraient en grande quantité dans la cale. Les vainqueurs les fermèrent au plus vite et parvinrent ainsi à sauver leur conquête.

Pendant ce rude combat, le Cochrane avait reçu cinq boulets, qui avaient peu endommagé le blindage, mais qui blessèrent dix hommes. L’un de ceux-ci mourut quelques heures plus tard. Le Blanco n’avait pas du tout souffert. Ce qui avait le plus servi aux cuirassés chiliens, outre la précision des feux de l’artillerie, c’était leur double hélice, qui leur permettait de se retourner et de manœuvrer avec la plus grande précision et de se soustraire plus facilement aux chocs du monitor péruvien. Quoique la corvette péruvienne l’Union eût pris la fuir avant le combat, et que les deux navires chiliens qui la poursuivirent ne fussent pas parvenus à l’atteindre, les ressources navales du Pérou étaient virtuellement anéanties par la perte de son puissant et rapide monitor et par la mort du plus actif et du plus intelligent de ses marins. Le combat d’Angamos, nom que l’on donna à cette journée à cause du petit cap vis-à-vis duquel eut lieu la rencontre, établit donc d’une manière définitive la suprématie navale du Chili. Le Huascar, réparé en quelques jours après à Valparaiso, et considérablement amélioré, devint l’un des meilleurs navires de l’escadre chilienne.

Le combat d’Angamos produisit au Chili la joie que l’on doit supposer. Le télégraphe que les Chiliens avaient établi à travers les sables du désert dès le commencement de la campagne mettait Mejillones en communication avec Santiago, de sorte que toutes les péripéties de la lutte étaient sur le champ connues et annoncées par les billetins des journaux. On entendit partout des protestations de sympathie pour le commandant Grau dont le mérite était apprécié à sa juste valeur. Quand le télégraphe eut annoncé la mort de ce marin distingué, il y eut une juste explosion de douleur au milieu des légitimes transports de joie qu’excitait la victoire.

Sans se laisser enivrer par l’allégresse de ces jours de fête, le gouvernement chilien redoubla d’activité pour préparer l’expédition de l’armée de terre. Il commença par envoyer à Antofagasta de nouvelles troupes, aussi bien qu’une grande quantité d’armes, de munitions, de vivres. Les troupes, après de continuels exercices, étaient parvenues au degré de discipline le plus satisfaisant. Le 26 octobre on commença à les embarquer sur l’escadre qui était prête à les recevoir. Cette escadre se composait de dix-neuf vaisseaux, dont quatre de guerre et quinze transports plus ou moins armés. Le reste de l’escadre, la frégate cuirassée Blanco et le monitor Huascar, restaient à Valparaiso pour être réparés. L’escadre quitta le port d’Antofagasta avec l’armée. Au Pérou on s’attendait à cette invasion, mais on avait la croyance la plus absolue qu’elle serait facilement repoussée. La perte du Huascar, qui équivalait pour ce pays à la destruction de sa puissance navale, avait causé une impression profonde, mais sans diminuer ni l’arrogance ni la présomption de ce peuple.

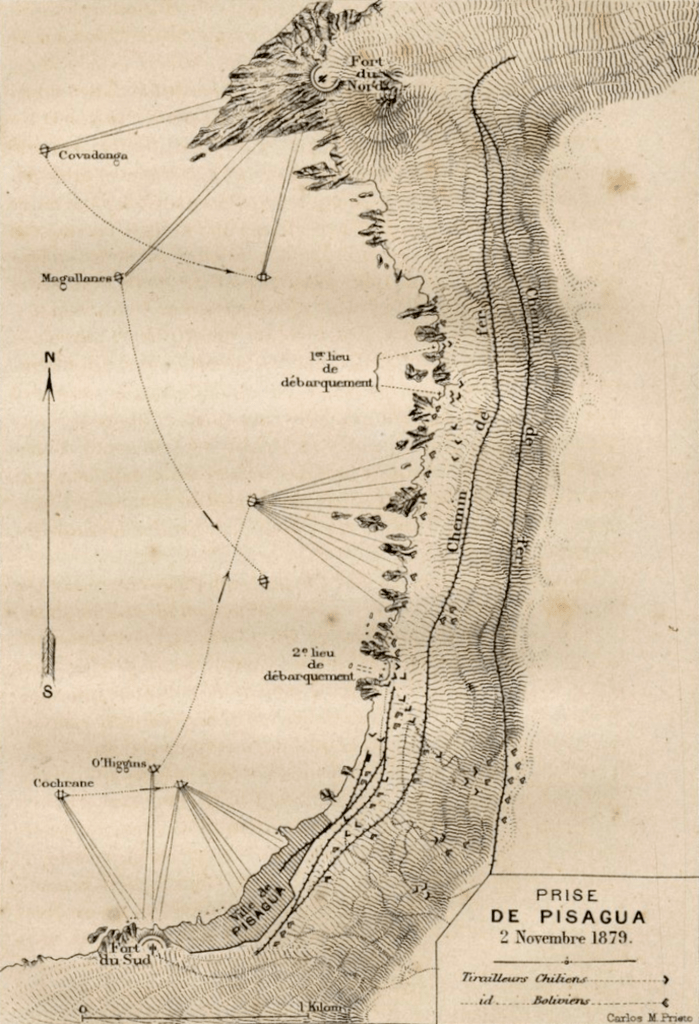

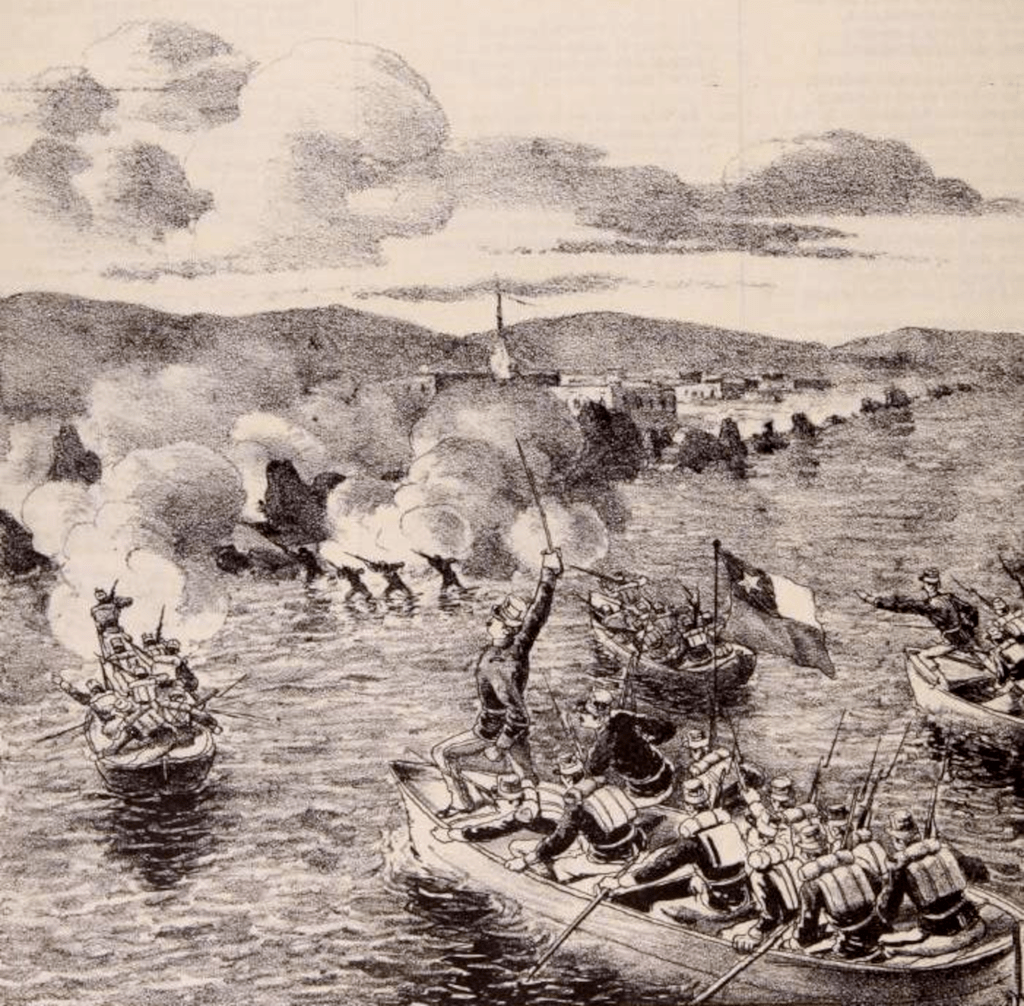

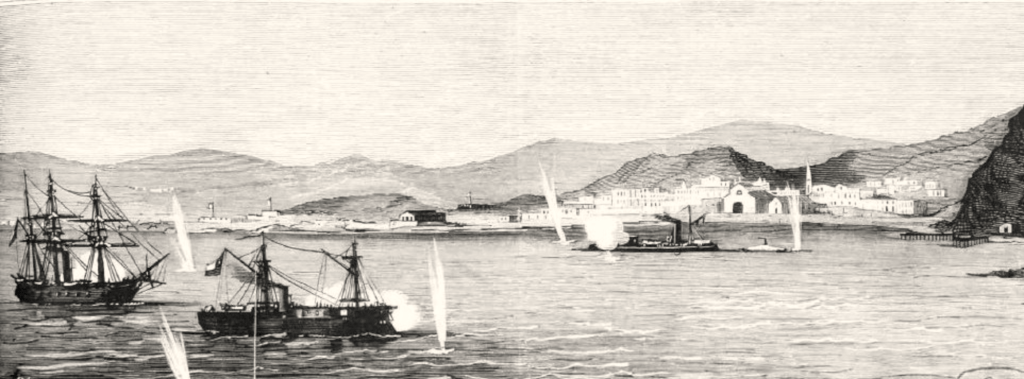

Les marins chiliens étaient pourvus des meilleures cartes hydrographiques, et ils portaient sur eux une description du pays dans laquelle se trouvaient consigné avec un soin scrupuleux tous les renseignements qui pouvaient être de quelque utilité. Mais ils devaient consulter moins la facilité du débarquement que l’importance stratégique du point où il s’effectuerait. On avait désigné le port de Pisagua, d’un accès difficile mais qui avait le précieux avantage de leur permettre de couper en deux les forces de la coalition, massées les unes à Iquique et les autres à Arica. L’escadre chilienne se présenta devant la baie de Pisagua le 2 novembre au point du jour. Les quatre vaisseaux de guerre ouvrirent le feu contre les batteries de terre à sept heures du matin, et ils le firent avec tant de succès qu’en moins d’une heure les artilleurs péruviens suspendirent le feu et abandonnèrent leurs canons. On détacha alors des transports chiliens dix-sept chaloupes qui conduisirent 450 hommes sus les ordres du commandant don Ricardo Santa Crux. Malgré l’intensité du feu de mousqueterie dirigé contre eux de tous les rochers voisins, le détachement gagna la plage, hissa le drapeau chilien sur une éminence. Une autre colonne chilienne essayait de débarquer dans un autre endroit très rapproché du village. L’ennemi dirigeait sur les bateaux des assaillants un feu très nourri. Les artilleurs péruviens, revenus de leur terreur et se croyant sûrs de repousser le débarquement, retournèrent à leurs batteries et commencèrent le feu. A ce moment la défaite des Chiliens paraissait d’autant plus inévitable que la première colonne avait épuisé ses munitions.

Toutefois la situation allait changer. Les quatre vaisseaux de guerre de l’escadre recommencèrent un feu plus vif contre tous les obstacles naturels ou artificiels qui servaient de couvert aux alliés. Partout leurs bombes, habilement dirigées, portaient la mort, la destruction ou l’incendie. Cette opération rendit le débarquement plus praticable. Les soldats chiliens gravirent les pentes difficiles sous le feu plongeant de leurs adversaires. Quand ils eurent couronné les premières hauteurs, leur attaque devint irrésistible ; les parapets furent aussitôt franchis. L’escadre y vit flotter le drapeau chilien ; son feu cessa au moment même, tandis que de toutes parts l’ennemi fuyait en désordre. Le combat avait duré près de cinq heures. L’attaque avait été si rapide que les alliés n’eurent pas le temps de détruire les ressources que le vainqueur pouvait mettre à profit.

Dans ces mêmes jours, la frégate cuirassée Blanco Encalada, après avoir nettoyé sa coque à Valparaiso et avoir reçu quelques réparations, dans sa machine, reprit la mer pour se rendre sur le théâtre des opérations. D’après ses instructions, Riberos devait parcourir la côte du Pérou, au nord d’Arica, pour donner la chasse aux vaisseaux ennemis. Dans la matinée du 18 novembre, se trouvant un peu au nord de Mollendo, il aperçut vers le sud trois vaisseaux qui suivaient la même direction que lui. C’étaient les corvettes Union et Pilcomayo avec un bâtiment de transport. Plein de confiance dans la supériorité de sa frégate, l’amiral chilien se porta à leur rencontre. L’Union, suivie du bâtiment de transport, s’enfuit à toute vitesse en laissant seule le Pilcomayo. Celui-ci ne pouvait échapper à la poursuite du Blanco. Les marins péruviens comprenaient bien que toute résistance était impossible. A peine avait-on échangé quelques coups de canon qu’ils mirent le feu à l’arrière du vaisseau et, s’embarquant dans les chaloupes, ils arborèrent le drapeau blanc. L’amiral recueillit le commandant du Pilcomayo et les cent soixante-seize matelots et officiers. Il prit ensuite possession du vaisseau. L’incendie y avait éclaté, et activé par le vent du sud il devenait fort menaçant. L’amiral déploya alors une grande énergie. Malgré le danger, il plaça le Pilcomayo bord à bord du Blanco. A l’aide des puissantes pompes de ce dernier, il réussit à éteindre l’incendie. Bientôt, le Pilcomayo, convenablement réparé dans le bassin de Valparaiso, alla grossir le nombre des vaisseaux de l’escadre chilienne. Tels furent les premiers résultats de l’audacieuse campagne que le Chili venait de commencer.

Les républiques alliées n’étaient pas encore remises du trouble produit par deux révolutions qui eurent lieu au Pérou et en Bolivie, vers la fin de 1879, lorsqu’un fait d’une certaine gravité vint renouveler leurs alarmes. Le 30 décembre, deux navires de l’escadre chilienne étaient arrivés dans la baie d’Ilo. Un détachement de 550 soldats débarqua sous les ordres du commandant du génie don Aristides Martinez. Ils s’emparèrent, sans rencontrer la moindre résistance, du petit port de ce nom, et de celui de Pacocha. Le premier soin des assaillants fut de couper les lignes télégraphiques qui relient la côte à l’intérieure, et de prendre possession de la gare du chemin de fer et de tout le matériel de transport. L’expédition emmenait un machiniste et des chauffeurs, de sorte qu’avant midi deux trains se trouvaient prêts à partir. Leur voyage s’effectua sans le moindre obstacle, sans la moindre aventure et retournèrent à Pisagua.

On préparait alors de nouvelles opérations. Dès la mi-février 1880, l’armée du Chili était prête à entreprendre cette nouvelle campagne. On avait réuni dans le port de Pisagua seize navires de guerre et de transport ; 10000 hommes s’y embarquèrent le 24 février. Deux jours après ils abordèrent à Ilo et s’emparèrent de ce port et de celui de Pacocha sans trouver la moindre résistance. En même temps, l’escadre chilienne continuait les hostilités sur mer. Le blocus d’Arica était soutenu par le monitor Huascar et la canonnière Magallanes. Le 27 février, le premier de ces navires se rapprocha de terre pour reconnaître les forts péruviens. Il fut accueilli par le feu des batteries de la côte et celui du monitor Manco Cápac, qui, ainsi que nous l’avons dit, était une formidable batterie flottante placée au fond de la baie. Le commandant du Huascar, don Manuel Thompson, fut tué par une bombe péruvienne, mais le commandant Condell prit la direction du combat et soutint énergiquement l’attaque.

Le blocus d’Arica continua pendant deux semaines sans qu’aucun incident vînt en rompre la monotonie. Dans la nuit du 16 mars, la corvette péruvienne Union, sortie peu de jours auparavant du Callao, força le blocus et pénétra dans le port, grâce à l’obscurité et à sa vitesse extraordinaire. Cette corvette portait des communications du gouvernement de Lima. Le lendemain, lorsque le Huascar l’aperçut près de terre, et sous la protection des forts, il se mit à la canonner non seulement dans le but de l’endommager, mais pour l’empêcher de débarquer son chargement. Bientôt après, deux autres navires chiliens renforcèrent l’attaque. Par un habile stratagème, l’officier péruvien qui commandant l’Union fit alors sortir de la machine de ce navire une énorme quantité de vapeur, comme s’il avait souffert une grave avarie. Les marins chiliens tombèrent dans le piège ; ils suspendirent le feu, et se réunirent au nord de la baie afin de prendre les mesures pour empêcher le navire de s’échapper pendant la nuit. Favorisée par la largeur de la baie et la rapidité de sa marche, la corvette péruvienne se glissa vers le sud sous la protection des forts de terre, elle s’éloigna d’Arica en trompant habilement l’ennemi qui ne put l’atteindre.

Ce fait, qui fut célébré au Pérou comme une victoire, activa les opérations de l’escadre chilienne, jalouse d’empêcher tout mouvement des navires ennemis. En effet, sans lever le blocus d’Arica, de Mollendo et des côtes adjacentes, la frégate cuirassée Blanco Encalada, le monitor Huascar, la corvette O’Higgins, deux croiseurs et d’autres petits navires allèrent, le 10 avril, bloquer le Callao et les ports voisins. Après le délai accordé aux navires marchands qui portaient le pavillon neutre, on commença le bombardement des forts de la place et des navires péruviens réfugiés dans l’arrière-port. Cette opération, qui allait causer le plus grand préjudice au commerce du Pérou, en fermant ses principaux ports, venait mettre fin à toutes les excursions que les vaisseaux de ce pays pouvaient faire sur les côtes voisines du Callao. A partir de ce jour, les navires chiliens parcoururent la mer dans toutes les directions sans essuyer aucune surprise.

En couverture : Combat d’Iquique, tableau de Thomas Somerscales (1842-1927).