Louis Buloz (1842-1869)

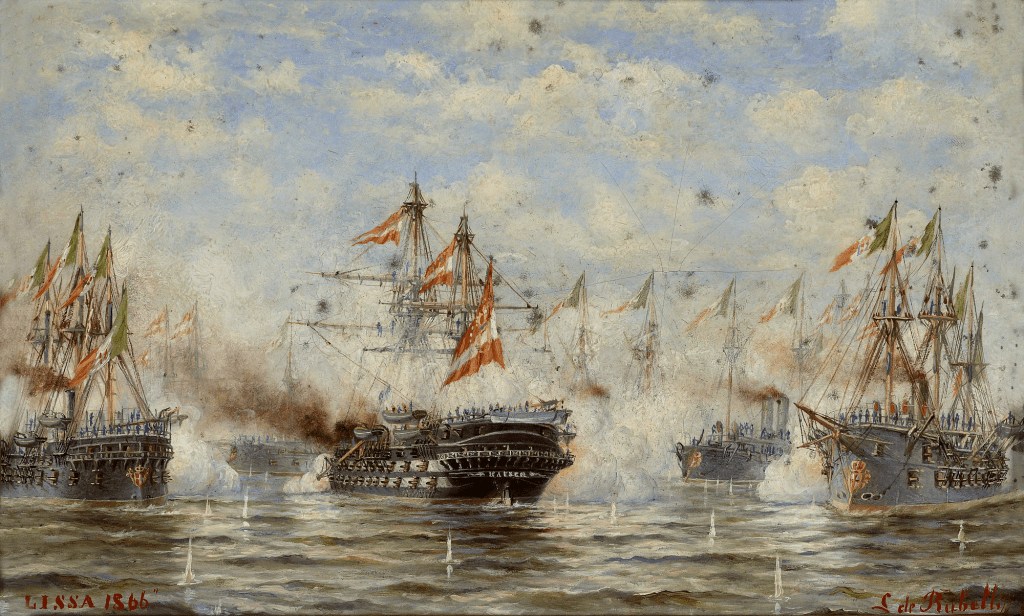

A la stupéfaction générale en Europe, l’escadre autrichienne de l’amiral Wilhelm von Tegetthoff affronta victorieusement en 1866 une marine italienne pourtant jugée outrageusement supérieure à sa rivale. Cette bataille, qui confirma le retour au combat par le choc quatre ans après l’engagement d’Hampton Roads, fit tirer des conclusions bien hâtives sur l’impuissance de l’artillerie et la préférence donnée à l’éperon.

Nous reprenons un article rédigé dans les semaines qui suivirent la bataille de Lissa par Louis Buloz, fils du fondateur de la Revue des Deux Mondes, dans laquelle ont été publiées ces lignes.

Dès que le nouveau royaume d’Italie, constitué par le traité de Villafranca, eut commencé à s’asseoir, à se rendre compte de ses aspirations, il sentit le besoin de s’appuyer sur une force navale capable de protéger ses côtes de la Méditerranée et de menacer l’Autriche. Être reine de l’Adriatique fut le premier rêve de l’Italie. Que lui fallait-il pour cela ? Une escadre. Les matelots ne lui manquaient pas ; sur son vaste littoral, elle en peut lever par milliers ; les marins de la rivière de Gênes ont même une certaine réputation d’habileté et de valeur parmi les populations maritimes du midi. Ses arsenaux, il est vrai, ne lui offraient pas des instruments d’action dès longtemps accumulés ; mais cela même était une chance favorable, car, dans la transformation que subit en ce moment la puissance navale, l’ancien matériel de guerre est plutôt une entrave qu’une ressource ; on pourrait presque dire ici : heureuses les nations qui ne sont pas enchaînées aux vieux engins des batailles ! Navires, machines, canons, projectiles, tactique navale, tout aujourd’hui est nouveau. Il lui suffisait d’avoir de l’argent. La naïve confiance des petits capitalistes français qui, dans leur ignorance profonde des affaires publiques, s’imaginent qu’il est au pouvoir de leur gouvernement de garantir la solvabilité de l’Italie, lui en fournit. On évalue à 300 millions de francs les sommes d’emprunt que le jeune royaume a consacrées en cinq ans à se constituer une marine de guerre. Les ateliers de construction et les fonderies de l’Angleterre, des États-Unis, de la France, furent mis à contribution, et quand la Prusse partit pour cette marche foudroyante qui a jeté l’Autriche et l’Allemagne sanglantes et désarmées à ses pieds, l’Italie put réunir à Tarente, à Brindisi, à Ancône, en un mot dans l’Adriatique, une flotte telle que les grandes puissances maritimes seules sont en état d’en présenter à cette heure.

Une seule chose faisait défaut, mais bien importante, qui ne s’achète pas, qui ne s’improvise pas, nous ne l’avons que trop bien appris pendant les guerres de la Révolution et du premier Empire, que les nations n’acquièrent qu’au prix de grands sacrifices et de soins : un corps suffisamment nombreux d’officiers, trempés à la vie de mer, exercés et pénétrés de ce sentiment intime de la discipline, de la solidarité et de l’honneur, qui fait l’âme des armées navales. Le gouvernement italien, s’il prévoyait une guerre prochaine, ne devait rien épargner pour hâter la préparation de cet élément indispensable de la puissance maritime, élément sans lequel les autres perdent presque toute leur valeur.

À cette force en apparence formidable, que pouvait opposer la pauvre Autriche, sans argent, sans crédit, n’ayant pour matelots que des Vénitiens et des Dalmates qu’on disait désaffectionnés et prêts à trahir ? Cependant l’archiduc Maximilien, qui était à la tête des affaires de la marine, ne désespéra pas. Il se dit que, puisque le directoire de la République française, à la fin du siècle, dernier, avait su « avec ses guenilles faire trembler l’Europe », l’Autriche pouvait bien, en tirant parti de toutes ses ressources, vendre chèrement la victoire à ces Italiens si fiers de leur puissance improvisée avec l’argent et l’industrie de l’étranger. L’arsenal maritime de Pola est sa création. L’élan qu’il donna au département pendant les années qu’il en fut chargé permit au gouvernement autrichien, avec ses seules ressources (car les Autrichiens se vantent que leur matériel entier, navires, machines, cuirasses, canons, tout est de fabrique autrichienne), avec ses ouvriers, ses matelots de Dalmatie, avec ses fers de Styrie et les bois tirés de son sol, avec sa vieille artillerie, ses vieux navires qu’il coupa, répara et barda de fer sur le modèle d’une cuirasse française de 0m12 appliqué à la Salamander, et quelques bâtiments qu’il construisit dans ses ports, lui permit, disons-nous, de hérisser ses côtes de canons aux formes anciennes sans doute, mais desservis par des artilleurs bien exercés, enfin de réunir son escadre dans la rade de Pola, au moment où la guerre éclata.

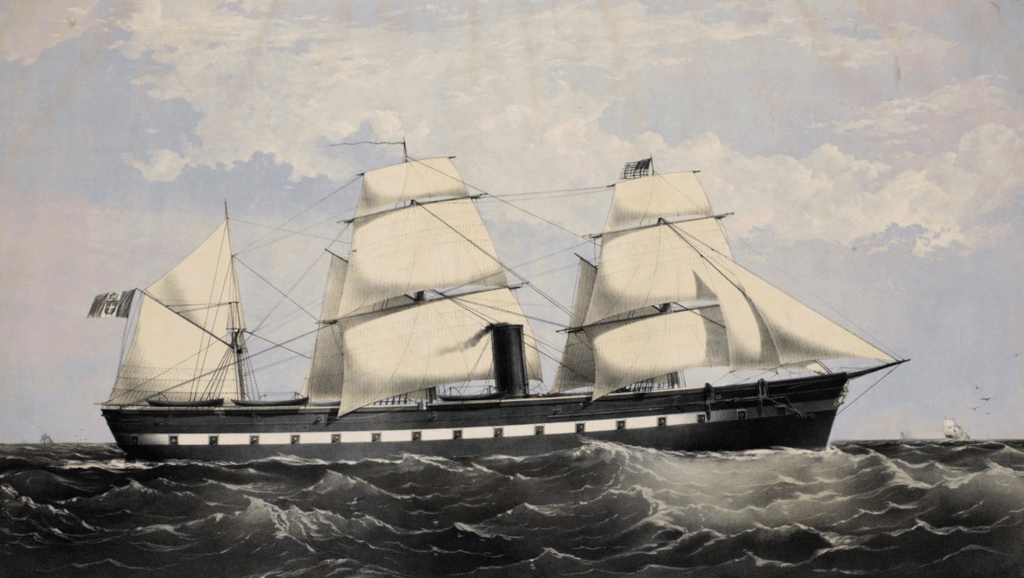

La flotte italienne était supérieure à celle de l’Autriche en nombre et en grandeur de bâtiments ; mais si l’on pénètre dans les détails, la différence est bien plus frappante encore. Tandis que les Autrichiens, même abstraction faite de l’infériorité du nombre de leurs bouches à feu, n’avaient que des canons d’ancien modèle, dont le plus gros, du calibre de 48 à âme lisse, projette seulement des boulets pleins du poids de 30 kilogrammes, qu’un petit nombre d’obusiers de 60 et quelques canons rayés de 24 lançant des projectiles allongés du poids de 27 kilogrammes, absolument impuissants contre les cuirasses des bâtiments italiens, ceux-ci comptaient dans leur armement tout ce que l’art moderne avait inventé jusqu’alors de plus destructeur. Le Re d’Italia et le Re di Portogallo portaient chacun deux canons Armstrong de 300, 10 obusiers de 80 et 24 canons de 30 frettés et rayés, avec des projectiles d’acier de 45 kilogrammes. Le Formidabile et le Terribile, outre leurs canons de 30 frettés et rayés, étaient armées de 4 obusiers de 80 frettés, lançant des cylindres de 60 kilogrammes, et ainsi des autres bâtimens. Quant au monitor à éperon l’Affondatore, l’armement de sa tourelle consistait en deux canons Armstrong de 300 livres, et telles étaient les préventions en faveur de ce bâtiment, qu’au moment où il quitta les côtes de la Manche on le croyait à lui seul capable de couler bas toute l’escadre autrichienne.

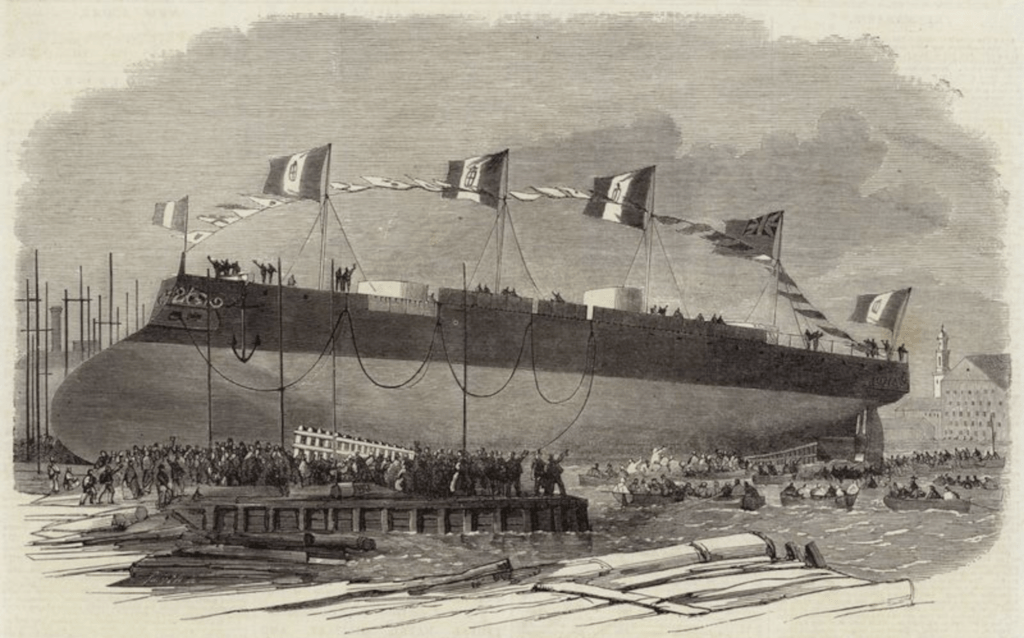

La même inégalité se montre encore dans la construction. Les navires autrichiens grossièrement bâtis, grossièrement cuirassés, n’avaient que des plaques dont les plus fortes ne dépassaient pas douze centimètres d’épaisseur ; pas d’éperon, car on ne s’avisera pas de donner ce nom à leur taille-mer, formé par la réunion des plaques de côté qui se rejoignaient en biseau à l’avant. L’Affondatore, de construction anglaise, avait un éperon de 9 mètres de saillie. Le Re d’Italia et le Re di Portogallo, bâtiments jumeaux construits en Amérique, portaient des cuirasses de 14 centimètres sur matelas en bois de 0m 60, dont l’avant, quoiqu’il ne fût pas taillé en éperon, était d’une seule pièce, et leur batterie s’élevait à 2m 50 au-dessus de la flottaison. Le Formidabile et le Terribile, corvettes sœurs, sorties des ateliers de France, avaient des plaques de 12 centimètres du meilleur métal, sur matelas en bois de 0m36, avec enveloppe intérieure de 0m03, et projetaient à l’avant un éperon de près de 2 mètres de saillie. Douées d’ailleurs d’une grande vitesse (12 nœuds à l’heure), larges, courtes et évoluant rapidement, elles étaient réellement de formidables instruments de combat. Tout ce qu’on eût pu leur reprocher, c’était de n’avoir pas assez de hauteur de batterie. Hâtons-nous cependant de signaler des défauts qui diminuaient un peu cette toute-puissance : le Re d’Italia et le Re di Porlogallo laissaient à découvert, exposé aux boulets de l’ennemi, leur gouvernail sur 2 mètres de sa longueur, circonstance funeste qui n’a peut-être pas été étrangère à la perte du premier, et sept autres bâtiments n’étaient qu’en partie cuirassés, c’est-à-dire que l’avant et l’arrière étaient livrés aux moyens incendiaires de l’ennemi ; le Palestro semble avoir été la victime de cette disposition fatale.

Pour un observateur inattentif, le résultat de la rencontre de deux forces si inégales ne pouvait être un instant douteux ; les Italiens devaient écraser leur ennemi. Aussi d’un bout à l’autre de l’Italie les politiques de café annonçaient-ils avec enivrement que la jeune marine du nouveau royaume allait inaugurer son apparition dans le monde par des succès éclatants, et dans les provinces autrichiennes on tenait à peu près le même langage. Ne disait-on pas à Venise que l’amiral Persano, comme Tromp autrefois dans la Manche, promenait son escadre dans l’Adriatique avec un balai en tête de ses mâts ? Dans leur ignorance des causes qui décident des batailles, ils comptaient sans les hommes. La différence entre les états-majors et les équipages des deux flottes, ou plutôt, tranchons le mot, car le chef est responsable et doit savoir se faire obéir, la différence de trempe d’âme entre les deux chefs, entre l’amiral italien Persano et l’amiral autrichien Tegetthoff, suffit seule pour renverser toutes ces prévisions : le premier avait acquis sa réputation à la prise d’Ancône sur les troupes du pape et devait sa notoriété à ce fait, que le général Lamoricière après Castelfidardo l’avait choisi pour lui remettre son épée ; le second, formé à la guerre contre les rudes Danois, y avait recueilli, non point de l’illustration, mais de sévères leçons. Certes l’amiral Tegetthoff ne se faisait pas illusion sur l’infériorité de sa flotte ; la plupart de ses bâtiments n’étaient guère que rigoureusement en état de tenir la mer, comme on en peut juger par le Don Juan, dont on avait couvert en bois l’avant, faute de temps pour lui adapter son armure en fer, et par la Novara, qui, à peine échappée à un incendie criminel, rallia l’escadre réparée comme on put. Ses équipages, nouvellement recrutés sur la côte de la Dalmatie, n’étaient ni disciplinés ni façonnés à la guerre, quelques-uns même n’avaient été embarqués que trois semaines avant le combat ; mais il avait mesuré et jugé son rival, et parfois un rayon d’espoir lui traversait l’âme. « Tels quels, donnez-moi toujours vos navires, disait-il à son gouvernement, j’en saurai faire emploi ».

Il passa les jours et les nuits à exercer ses matelots et ses officiers à la manœuvre des navires et au tir du canon ; dans de continuelles conférences avec ses capitaines, il les pénétra de ses plans de bataille ; il leur enseigna à couvrir les flancs des bâtiments en bois (à l’imitation des Américains) avec leurs câbles-chaînes renforcés de barres de fer : pauvre précaution sans doute, puisqu’à la distance où il se proposait de combattre tous les projectiles devaient enfoncer chaînes et murailles, mais rassurante pour les esprits grossiers qui croyaient y trouver une protection ; il les forma au tir convergent, petit artifice d’escadre au moyen duquel les canons pointés d’avance font feu par bordée sur l’ennemi au signal du commandant, mesure sage, mais que la faiblesse de son artillerie devait rendre presque dérisoire, comme l’expérience l’a prouvé ; puis, et ce fut son idée féconde, il s’efforça de les convaincre que le combat où il les menait était moins une affaire de canon qu’une affaire de choc, que chaque capitaine devait enfoncer son avant dans le flanc du navire ennemi en se réunissant deux et trois contre un (comme l’amiral Farragut en a donné l’exemple au combat de Mobile), manœuvre toute puissante à coup sûr, si l’ennemi, ainsi qu’il arriva, veut bien se laisser faire ; enfin il les embrasa de son enthousiasme et de sa confiance. Voulant rester maître de choisir son moment, il alla mouiller son escadre dans la rade de Fasana, qui prolonge au nord celle de Pola ; là, sous le feu des innombrables batteries de mortiers et de canons qui flanquent le mouillage, et en répandant le bruit vrai ou faux qu’il avait semé les passes de torpilles, engin de défense fort peu connu encore, mais qui tire sa puissance des terreurs imaginaires qu’il inspire, il put, à l’abri de toute tentative de l’ennemi, dédaigneux des quolibets et des traits de la satire, ne se préoccupant pas de ce qui lui manquait, tout entier au contraire aux moyens de tirer tout le parti possible de ce qu’il avait entre les mains, se préparer à une grande action.

Que faisait de son côté l’amiral Persano ? Sa flotte, comme celle de l’Autriche, tardait à se compléter ; mais, au lieu de ne songer qu’à donner aux instruments qu’il avait déjà toute leur puissance, il ne savait que se lamenter de ce que ses navires et les nouveaux canons qu’on lui avait promis n’arrivaient pas : ses équipages, formés de fraîches recrues, ignoraient la manœuvre des bâtiments et des canons, surtout celle de l’artillerie nouvelle ; ses officiers n’étaient pas dressés à leur métier. Au lieu de réunir ses chefs d’escadre, ses capitaines, pour les imprégner de son entente des combats, pour les initier à ses plans, s’il en avait, chose indispensable aujourd’hui où l’initiative des capitaines peut tant pour le succès des batailles, il ne leur communiqua rien. Certes personne en ce moment n’incriminera le courage personnel de l’amiral Persano ni son mépris du danger, mais mille voix s’élèveront contre le commandant en chef qui ne sut pas incorporer le démon de la guerre au flanc de ses navires. Sous la pression de l’opinion publique, il sortit cependant avec son escadre, promena son pavillon dans l’Adriatique et rentra à Ancône, proclamant, non sans quelque vérité, que l’ennemi refusait l’engagement ; mais ce n’était pas une simple démonstration que le sentiment exalté de l’Italie réclamait de sa flotte : devant les clameurs qui s’élevaient de toutes parts, le ministre de la marine, Depretis, accourut à Ancône.

Besoin n’était d’avoir pénétré bien avant dans les secrets d’Etat, grâce aux révélations des intéressés, pour deviner ce qui se passa entre le ministre et l’amiral Persano. La clameur publique faisait loi : il fallait une revanche à Custozza. Aux objections de l’amiral qu’on ne pouvait compter ni sur les officiers ni sur les équipages à peine dégrossis, le ministre répondait : « Allez donc dire à ce peuple qui, dans sa folle vanité, croit ses marins les premiers du monde, qu’avec les trois cents millions dont nous avons grevé sa dette, nous n’avons su lui préparer qu’une escadre incapable de combattre les Autrichiens ! Il nous lapiderait ! Qui donc a jamais parlé de la marine militaire de l’Autriche autrement qu’avec dérision ? Si l’amiral Tegetthoff refuse le combat, opérons une descente sur la côte, enlevons Lissa d’un coup de main. Lissa, à cinquante milles au sud-est d’Ancône, par sa position centrale dans l’Adriatique, nous donnera la domination de cette mer ».

Opérer à la hâte et sans dispositions préalables un débarquement contre une position fortifiée, sous la menace d’une escadre prête à fondre sur lui : à cette pensée, l’amiral Persano se sentit comme un dard au cœur ; il lui fallait au moins un corps de débarquement de quelques milliers d’hommes pour s’emparer de l’île et l’occuper ; mais au milieu de l’universel enivrement la raison ne pouvait plus se faire entendre. L’ordre péremptoire d’agir, n’importe comment, était venu du quartier-général de l’armée. Jusqu’au député Boggio qui, tout exalté, accourait le lorgnon dans l’œil pour s’embarquer comme volontaire attaché à l’état-major de l’escadre de conquête ! On eût dit un pastiche de Jean-Bon Saint-André, sur la flotte de la république lors du désastre de prairial, immortalisé dans les fastes populaires par la légende du Vengeur. Le mouvement était irrésistible, l’amiral Persano fut entraîné ; que de grand cœur nous ajouterions : Victime dévoilée du fol enthousiasme de son pays, si nous reconnaissions qu’il a fait tout ce qu’un véritable homme de guerre dans sa situation pouvait pour conjurer le danger et le tourner en triomphe ! Le malheureux ! On mettait en question jusqu’à son courage personnel !

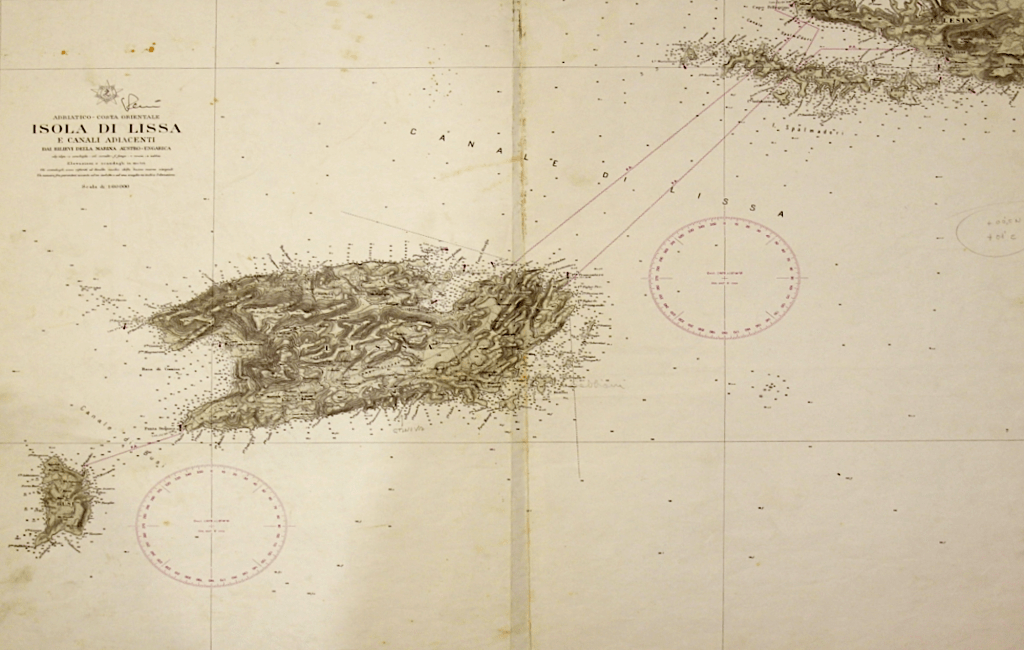

Le 16 juillet 1866, à trois heures de l’après-midi, sans cartes, sans plans, presque sans renseignements sur les moyens de défense de l’île, n’ayant même pas encore les 1 200 hommes de troupes de débarquement qu’on lui avait promis, il appareilla d’Ancône pour aller s’emparer précipitamment de Lissa. Lissa, la plus grande de ce groupe d’îles que la côte de Dalmatie projette dans l’Adriatique, est une masse montagneuse de 15 kilomètres de longueur sur 9 dans sa plus grande largeur. En 1811, une flottille franco-italienne de onze bâtiments, sous les ordres du capitaine Dubourdieu, vint la disputer, mais sans succès, à une division anglaise de quatre frégates que commandait le commodore Hoste : on voit encore les tombes des officiers anglais tués dans ce combat de six heures, tombes que les boulets italiens n’ont pas respectées. Ses côtes sont accores, mais on y trouve trois mouillages : Porto-Camisa à l’ouest, Porto-Manego au sud-est et Porto-San-Giorgio il deux milles dans l’ouest de sa pointe nord-est. Ce dernier seul a quelque importance.

L’amiral Persano n’emmenait au départ que vingt-sept bâtiments ; le reste de sa flotte ainsi que les troupes de débarquement devaient successivement le rejoindre. Il expédia son chef d’état-major, d’Amico, sur l’aviso le Messagiere pour reconnaître la force de l’île, et fit route au nord vers Lossino jusque assez avant dans la nuit, afin de donner le change à l’ennemi. Le Messagiere, sous pavillon anglais, remplit sa mission, et le 17, au coucher du soleil, rallia la flotte au point de rendez-vous, annonçant que San-Giorgio, Porto-Camisa et Porto-Manego étaient fortifiés et défendus par une garnison de 2,000 à 2,500 hommes. Le chef d’état-major était d’avis qu’on avait assez de forces pour tenter l’entreprise ; le vice-amiral Albini, qui vint le soir trouver le commandant en chef, s’efforça de l’en dissuader, soutenant que « Lissa était le Gibraltar de l’Adriatique. » L’amiral Persano, dont les ordres étaient pressants, bien qu’il eût objecté que les troupes qu’on mettait à sa disposition ne suffisaient point pour en prendre possession, décida qu’on attaquerait sans retard.

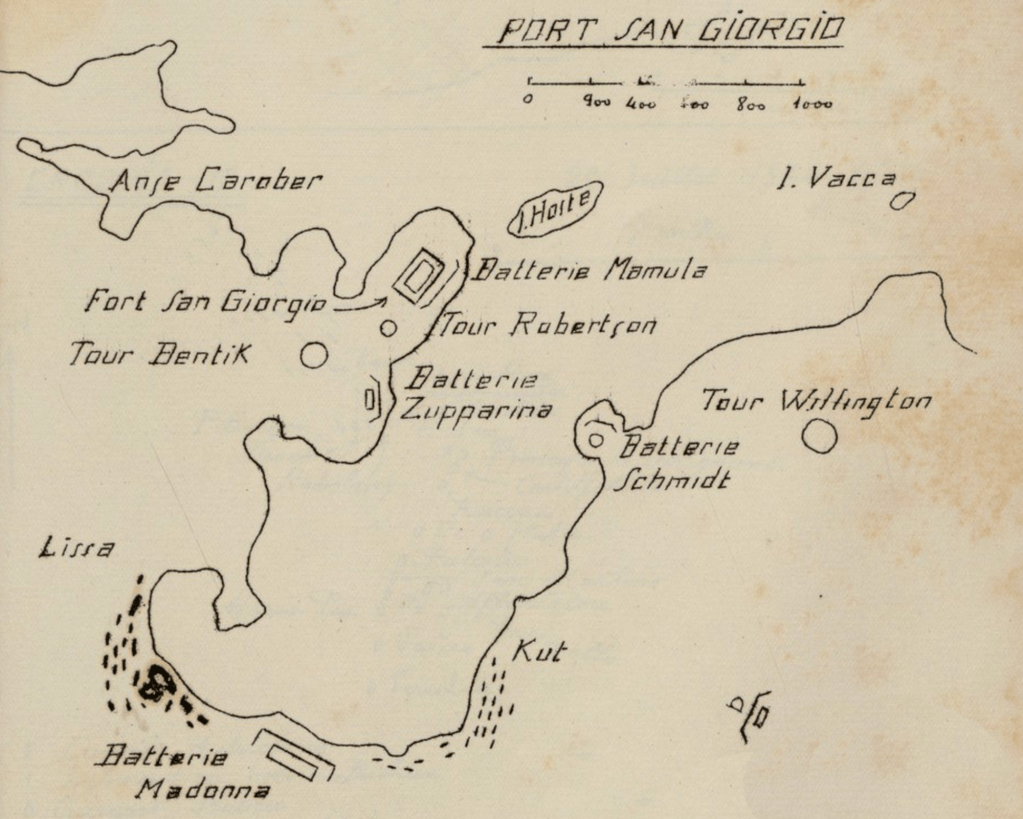

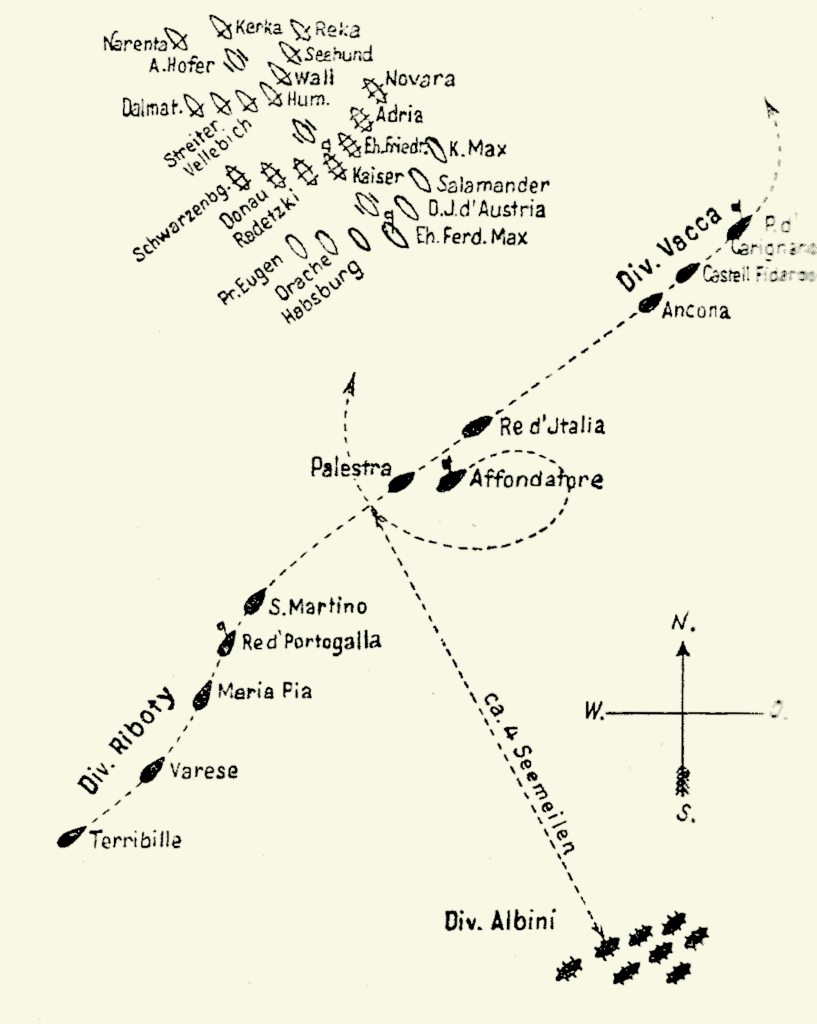

A l’entrée de la baie, sur le côté droit, le fort San-Giorgio et trois vieilles tours à la Martello, construites en 1812 par les Anglais, croisent leurs feux avec ceux d’une batterie barbette située en face sur le côté gauche ; au fond du port, la puissante batterie casematée de la Madona, appuyée d’autres ouvrages moins importans, balaie le mouillage. Porto-Camisa et Porto-Manego n’ont que des batteries placées sur des points élevés. L’ensemble de la défense présentait un front de près de cent canons. L’armée, appelée à l’ordre par un signal, connut bientôt les résolutions de son chef : l’amiral lui-même avec huit frégates cuirassées mènerait l’attaque principale contre les ouvrages fortifiés de San-Giorgio. Afin de faire diversion et d’occuper sur tous les points la garnison de l’île, le vice-amiral Albini, à la tête de quatre frégates en bois, se rendrait à Porto Manego pour y effectuer, si faire se pouvait, un débarquement, après avoir éteint le feu de la batterie San-Vito qui le défend, pendant que le contre-amiral Vacca, qui commandait une division de trois frégates cuirassées, irait jeter des obus sur les batteries de Porto Camisa, et rechercherait si cette partie de l’île n’offrait pas quelque plage convenable pour y prendre terre. En même temps le commandant Sandri avec quatre canonnières se porterait sur Lésina, pour y détruire le poste télégraphique qui fait communiquer Lissa avec Pola. Deux avisos placés en éclaireurs sur les routes par où pouvait venir l’escadre ennemie, l’un au nord-ouest, l’Exploratore, l’autre au sud-ouest, la Stella-d’Italia, devaient signaler l’approche de tout bâtiment suspect.

Le mouvement devait commencer le lendemain, 18 juillet, au point du jour, et en effet ce jour-là, lorsqu’à onze heures du matin la frégate Garibaldi rallia la flotte, tous les bâtiments se trouvaient aux postes assignés, l’île était investie tout entière, et le contre-amiral Vacca ouvrait le feu contre Porto-Camisa. Presque en même temps l’amiral Persano, qui avait partagé en deux divisions son escadre cuirassée, attaquait sous vapeur, par le nord et par le sud à la fois, les fortifications de l’entrée de San-Giorgio. Sur ce dernier point, tout semblait aller pour le mieux ; les parapets et les pans de murailles en moellons volaient par éclats au choc des boulets creux des navires ; à une heure, l’explosion d’une poudrière faisait sauter en l’air la batterie à gauche de rentrée ; puis une seconde éclatait dans le fort à droite, allumant çà et là des incendies ; enfin à trois heures et demie le drapeau du fort Sari-Giorgio était abattu, les canons, démontés ou privés de leurs défenseurs, se taisaient à l’exception de deux bouches à feu de la tour du télégraphe, qui, trop élevées pour être atteintes par les boulets des navires, continuaient à tirer sans relâche. L’ennemi cependant ne se décourageait pas ; dès que la canonnade des Italiens semblait se ralentir, il relevait ses canons et rouvrait son feu. On aura une idée, nous ne voulons pas dire de la précipitation, mais de la chaleur de l’action du côté de la flotte, par ce fait que le Re d’Italia seul a tiré treize cents coups, et qu’à un moment où il s’était approché jusqu’à 400 mètres du fort, il lança en quelques minutes cent sept projectiles Armstrong et autres.

Les batteries du fond du port continuaient un feu très vif : la Formidabile reçut l’ordre d’aller s’embosser à l’entrée du mouillage intérieur, et les deux frégates la Maria-Pia et le San-Martino d’y pénétrer pour la soutenir ; mais à cet instant, un peu après trois heures, l’avis arriva au commandant en chef que le contre-amiral Vacca, voyant ses efforts impuissants contre les batteries de Porto Camisa, trop haut placées et hors de ses atteintes, avait spontanément quitté le poste qui lui était assigné et rallié à Porto -Manego le pavillon du vice-amiral Albini. On lui expédiait déjà l’ordre de laisser au moins une de ses frégates à Porto-Camisa pour occuper les défenseurs, quand on le vit arriver avec sa division à l’entrée du port San-Giorgio, où il se mit à canonner la tour du télégraphe et les batteries du fond de la baie. Peu après, vers cinq heures, on sut à l’état-major que le vice-amiral Albini n’avait fait aucune tentative sur Porto-Manego, et l’ordre lui fut envoyé de rallier l’amiral, le débarquement devant s’effectuer à Porto-Carober, tout près et dans l’ouest de la presqu’île sur laquelle s’élève le fort San-Giorgio. Ces diverses circonstances ayant un peu modifié les dispositions premières, on hissa vers six heures le signal de former la ligne de front, où vint prendre son poste le contre-amiral Vacca, qui jusque-là avait prolongé le feu. Bientôt aussi parut la division du vice-amiral Albini, pure de toute souillure de poudre.

L’amiral Persano, qui avait déclaré ne pouvoir rien sur Lissa sans une force militaire imposante, exprimait maintenant l’intention de reprendre l’attaque pendant la nuit, ou au plus tard le lendemain dès le point du jour. Le retour du commandant Sandri vint couper court à toutes ces velléités de combat : les fils télégraphiques de Lissa étaient coupés ; mais il avait appris qu’une dépêche de l’amiral Tegetthoff, parvenue quelques instants auparavant au commandant de l’île, contenait ces mots : « tenez ferme jusqu’à ce que l’escadre puisse vous arriver. » Sous cette menace, l’opération fut différée. Le lendemain, 19 juillet, le monitor l’Affondatore, deux frégates à hélice et une corvette à roues rallièrent, venant de Brindisi et d’Ancône avec des troupes ; ce qui faisait monter à 2,200 hommes le corps de débarquement. Il était trois heures et demie quand la nouvelle attaque commença.

La Formidabile, qu’appuyait l’Affondatore, prit position à moins de 300 mètres de la puissante batterie de la Madona, qui l’accueillit par un feu bien nourri et bien dirigé, en même temps que d’autres petits ouvrages battaient son flanc. Le contre-amiral Vacca pénétra bien un instant dans le port ; mais, n’y pouvant pas manœuvrer, il en sortit sans même s’être attaqué à la Madona, que masquait entièrement la Formidabile. Cette forte, quoique peu gracieuse corvette, après être restée pendant une heure seule devant la batterie qu’elle ne sut pas réduire, se retira ayant cinquante-cinq hommes hors de combat, son gréement haché, ses embarcations brisées, ses bastingages en partie démolis, sa cheminée criblée d’éclats d’obus, sa mâture avariée, six mantelets de sabord emportés, son pont labouré par les obus et les boulets ; mais sa cuirasse, malgré le choc de quatre-vingt-dix boulets, était demeurée invulnérable, et, circonstance à noter, pas un obus n’avait pénétré dans la batterie ; un seul, qui fit explosion sur l’arête extérieure d’un sabord, tua deux canonniers, en blessa dix et remplit cette partie de la batterie d’une fumée si épaisse que pendant quelques minutes la manœuvre des canons y devint impossible. Ainsi de ce côté l’attaque était manquée, et l’on ne peut pas taxer de forfanterie les Autrichiens, quand ils se vantent aujourd’hui d’avoir « fait reculer les bâtiments cuirassés italiens, incapables de résister au feu des forts qui commandent le port. »

Le 20 juillet 1866, date désormais néfaste dans les annales de l’Italie, le crépuscule du matin amena devant Lissa le bateau à vapeur le Piemonte chargé d’un bataillon entier d’infanterie de marine. A la vue de ce renfort inattendu, ni le temps qui devint orageux, ni la réflexion sur le péril à chaque instant plus imminent d’une attaque foudroyante de l’escadre ennemie contre sa flotte éparpillée et en désordre, rien ne put changer la résolution de l’amiral Persano ; il s’aveugla lui-même sur le danger. La dépêche télégraphique de l’amiral Tegetthoff ne fut plus à ses yeux qu’une ruse de guerre pour le détourner de l’attaque de Lissa. Et puis dans la flotte plusieurs bâtiments n’avaient plus que pour deux jours de charbon, on n’avait pas songé à lui en assurer un approvisionnement sur des transports. Il fallait ou agir soudain ou retourner à Ancône prendre du combustible et des munitions de guerre dont les cuirassés avaient fait une énorme consommation dans les journées précédentes. L’ordre fut donné au Terribile et au Varese de recommencer à canonner Porto Camisa, au vice-amiral Albini d’opérer le débarquement, à l’escadre cuirassée de reprendre l’attaque des batteries intérieures du port. Il était huit heures du matin ; ces ordres étaient à peine lancés, que tout à coup l’Exploratore, émergeant d’une bourrasque de nord-ouest, parut avec le signal de bâtiments suspects.

L’heure critique était donc enfin venue pour l’amiral Persano, et en quel état elle le surprenait ! Son escadre non cuirassée était au milieu des embarras d’un débarquement en commencement d’exécution, c’est-à-dire avec ses chaloupes, canots et chalands à la mer, une partie de ses équipages et les troupes hors du bord, encombrant les canonnières, et tout le désordre intérieur que peut amener un pareil mouvement sur des bâtiments nouvellement armés. Et qu’eût-ce donc été, si l’opération de la descente avait été entamée la veille à l’entrée de la nuit ? De ses corvettes à éperon, les deux plus utiles de ses cuirassés pour le combat qui se préparait, l’une, la Formidabile, se trouvait occupée à transporter ses blessés sur le navire-hôpital, et d’ailleurs, par les avaries qu’elle avait reçues quinze heures auparavant, elle était difficilement en état de prendre part à l’action ; l’autre, la Terribile, hors de vue, engagée dans une simple diversion à plusieurs lieues de son pavillon, ne pouvait arriver que tard au combat. L’amiral ne paraît pas s’être rendu compte un instant de la valeur de ces deux bâtiments ; la puissance du choc ou coup de bélier échappait à son esprit. Le Re di Portogallo et le Castelfidardo signalaient des avaries dans leurs appareils à vapeur ; les autres, avec leurs machines stoppées dans la rade, attendaient des ordres. Résumons tout cela : l’amiral arrivait à la bataille avec des équipages fatigués, 16 hommes tués et 95 blessés, plusieurs de ses cuirassés endommagés, la Formidabile hors de combat, son escadre en bois ainsi que ses canonnières mal préparées pour contribuer à l’action, et le reste de ses cuirassés épars sur une longueur de plus de 20 kilomètres ; une grande émotion et du trouble partout.

Que fait alors le commandant en chef ? A huit heures et un quart, il expédie l’ordre à la Terribile et à la Varese de venir le rejoindre ; il signale au vice-amiral Albini de rembarquer ses troupes, au contre-amiral Vacca, un peu écarté dans l’est avec la division d’avant-garde, de rallier pour marcher à l’ennemi. Pour comprendre les manœuvres qui vont suivre, il ne faut pas perdre de vue l’intérêt en jeu : l’escadre autrichienne accourait au secours de Lissa ; le but de la flotte italienne devait être de l’en empêcher en lui barrant le passage. Vers neuf heures donc, lorsque le contre-amiral Vacca a terminé à peu près son mouvement, que le Re di Portogallo et le Castelfidardo ont rallié d’eux-mêmes, l’amiral Persano, jugeant d’après la position de l’Exploratore que les Autrichiens venaient du nord-ouest, signala à son escadre cuirassée de former la ligne de front le cap au sud-ouest, qu’il rectifia le cap à l’ouest dès que, dans une éclaircie, il s’aperçut, aux panaches de fumée qui flottent à l’horizon, qu’il relèvait l’ennemi plus au nord. Cet ordre de front n’était point son ordre de combat, ainsi qu’on pourrait se l’imaginer avec l’idée de présenter l’avant, c’est-à-dire le côté fort à l’ennemi ; c’était simplement une situation préparatoire, car bientôt, voyant les Autrichiens approcher rapidement, il hissa le signal de former ce qu’il appelle la ligne de bataille (qui n’était autre que la ligne de file) sur les bâtiments d’avant-garde, comme dans l’ancienne tactique des flottes à voiles, c’est-à-dire qu’il fait tête de colonne à droite, le cap à peu près au nord nord-est, présentant ainsi son flanc, sa partie la plus faible, à l’escadre autrichienne, qui fondait sur lui massée et à toute vitesse, le cap au sud-est.

Songeant, en présence des nouveaux moyens d’action de la guerre maritime, à la convenance de se trouver hors de la ligne sur un bâtiment cuirassé de grande vitesse, tant pour se lancer dans la mêlée que pour porter avec sollicitude les ordres nécessaires aux divers points de l’escadre et la faire manœuvrer au besoin, il se rendit avec son chef d’état-major, un aide-de-camp (son fils) et un officier de signaux à bord de l’Affondatore. Certes nul homme de mer ne le blâmera de cette idée, qui aux mains d’un officier vigoureux pouvait être puissante ; seulement il aurait bien dû la faire connaître d’avance à ses capitaines trop peu exercés encore pour les exposer à une surprise, surtout il devait choisir et garder avec soin pour cet acte décisif la Formidabile ou la Terribile, qui y répondaient complètement, tandis qu’il s’en alla à l’improviste arborer son pavillon sur un monitor mal disposé pour les signaux, d’une longueur démesurée, qui plongeait dans l’eau outre mesure, qui obéissait mal à sa barre et évoluait difficilement.

D’après les dispositions générales arrêtées d’avance, l’amiral Persano s’était figuré que l’escadre en bois, après avoir repris à bord les troupes, laissant aux canonnières le soin de recueillir le matériel de débarquement, viendrait, en exécution du signal de bataille, se former en seconde ligne à sa droite ; mais le vice-amiral Albini avait d’autres idées : dans son opinion, « les bâtiments en bois ne devaient pas se frotter aux cuirassés. » Aussi resta-t-il prudemment avec ses huit frégates, occupé tout entier au sauvetage du petit matériel de descente. Quant à la Formidabile, elle demanda par signal à faire route pour Ancône, et, sur le simple aperçu du commandant en chef, partit sans attendre de nouveaux ordres.

Ainsi d’une part l’escadre italienne de neuf cuirassés (car la Varese, quoiqu’à toute vapeur, n’avait pas encore rallié, et la Terribile restait à la traîne), en ordre mince, sur un seul bâtiment d’épaisseur, allongée en ligne de 5 kilomètres et présentant le flanc à l’ennemi, de l’autre l’escadre autrichienne en masse compacté, serrée sur une largeur de 1 200 mètres, fondant sur l’ennemi à toute vitesse avec l’avantage du vent et de la mer pour y faire trouée, telle s’ouvrit la bataille. Les cloches de tous les navires venaient de piquer dix heures.

Était-ce bien sous cette forme que l’amiral Persano l’avait rêvée ? Contre ce coin de fer qui se précipitait pour le briser, il donna l’ordre, sans doute par une vague réminiscence des temps classiques, d’ouvrir, dès qu’on serait à portée, des « bordées d’enfilade ». Le contre-amiral Vacca, avec sa division de tête, commença le feu, à 200 mètres dit-on, feu impuissant dont tous les boulets, mal pointés, ou se perdirent dans la mer ou sifflèrent à travers les mâts. Les Autrichiens eurent le tort d’y répondre en inclinant un peu leur route, sans produire plus d’effet à cause de la faiblesse de leurs canons, puis, reprenant leur course furieuse au milieu de la fumée, ils coupèrent la ligne ennemie entre le troisième et le quatrième cuirassé à partir de la tête. Telle est cependant la vanité des combinaisons humaines ! ce premier élan de l’amiral Tegetthoff, qui semblait devoir être écrasant, tomba dans le vide ; les bâtiments autrichiens, aveuglés par leur propre fumée, manquèrent le choc et passèrent dans les intervalles des bâtiments italiens sans en heurter un seul.

Le contre-amiral Vacca eut là une sorte d’intuition des combats ; sans ordre de son chef, il fit faire à sa division un à-gauche en file, et menaça ainsi les divisions non cuirassées de l’Autriche. L’amiral Tegetthoff, qui vit le danger, fit virer de bord ses cuirassés, les ramena en toute hâte au centre de la ligne ennemie et fondit dessus. Les deux derniers groupes de l’escadre italienne ne firent aucun mouvement, se livrant pour ainsi dire d’eux-mêmes au choc. Tout l’effort tomba sur le groupe central, Re d’Italia, Palestro, San-Martino. Le Re d’Italia eut quatre cuirassés sur les bras, le Palestro deux, plus une frégate en bois, et le San-Martino se trouva un instant entre deux feux.

Ce ne fut plus qu’une mêlée confuse où, au milieu de mille détonations du canon et d’un épais nuage, on ne se voyait ni ne s’entendait plus, les Autrichiens tirant par bordées de feux convergents, les Italiens par coups successifs, tous également impuissants, les premiers par la faiblesse de leur armement surtout, les autres par inhabileté. On courait, on s’entrecroisait sans se reconnaître malgré les grandes enseignes arborées à tous les mâts. Une seule marque distinctive dirigeait encore les coups des Autrichiens : l’amiral Persano avait eu la singulière idée de faire peindre en gris bleuâtre la coque de ses bâtiments.

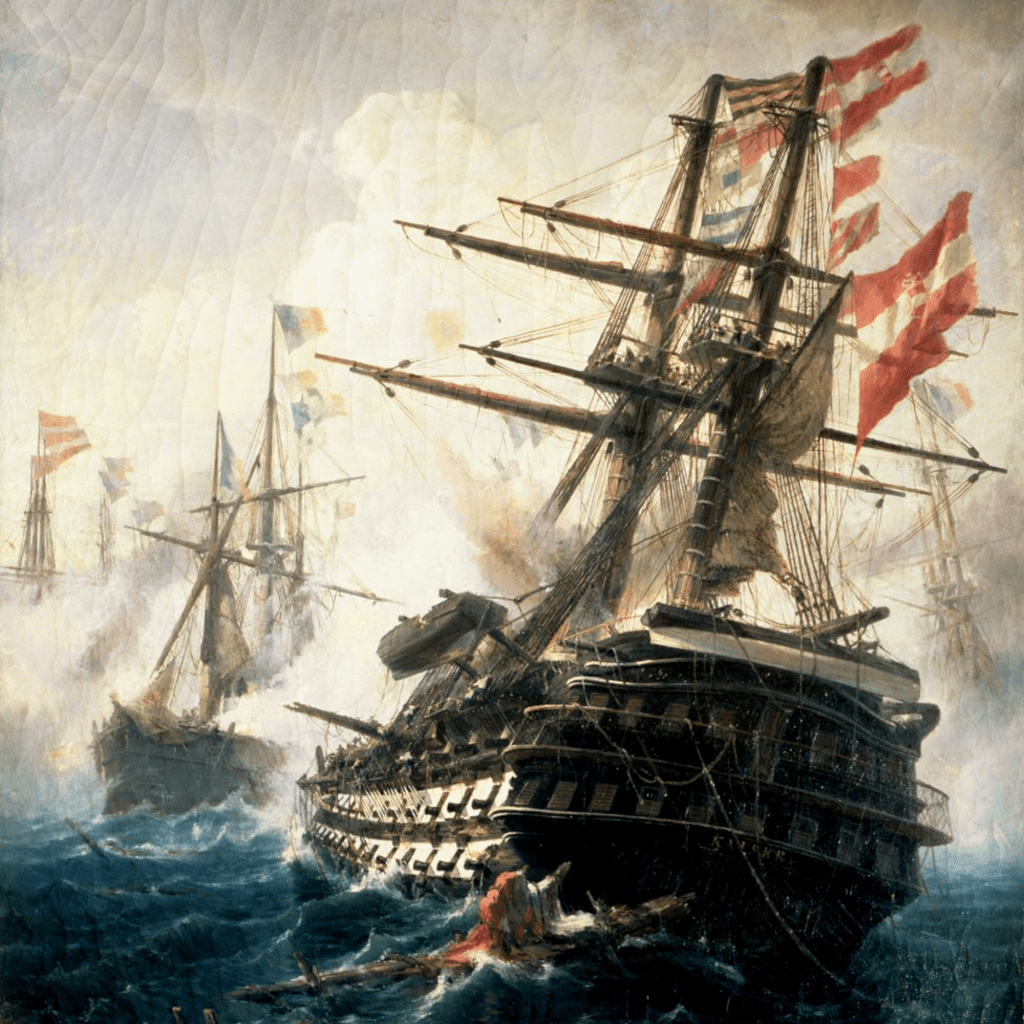

L’amiral Tegetthoff, lancé à toute vitesse, rôdait comme un taureau furieux sur le champ de bataille, cherchant où frapper ; dès qu’il apercevait une muraille grise, il se ruait dessus pour l’enfoncer. Il en heurta deux, on dit même trois, sans les connaître ; mais, ne les ayant pas frappés normalement, il ne fit que les écorcher. Cependant l’admirable mouvement par lequel il avait ramené compacts ses cuirassés sur l’ennemi eut enfin son effet. Tout à coup, dans une éclaircie de fumée au ras de l’eau, il découvre droit sur son avant une masse grise et immobile : c’était le Re-d’Italia qu’un bâtiment autrichien venait de couvrir par l’arrière d’une bordée tout entière. Son gouvernail avait-il été brisé du coup et sa machine avariée, comme le racontent les Italiens, de telle sorte qu’il ne pouvait plus se diriger ? ou bien, comme le veulent les Autrichiens, le commandant, incertain de sa manœuvre en présence d’un autre navire qui lui barrait le chemin de l’avant et n’ayant pas la présence d’esprit de l’enfoncer ou de prendre la même route que le Max, n’avait-il pas su marcher en arrière à temps ?

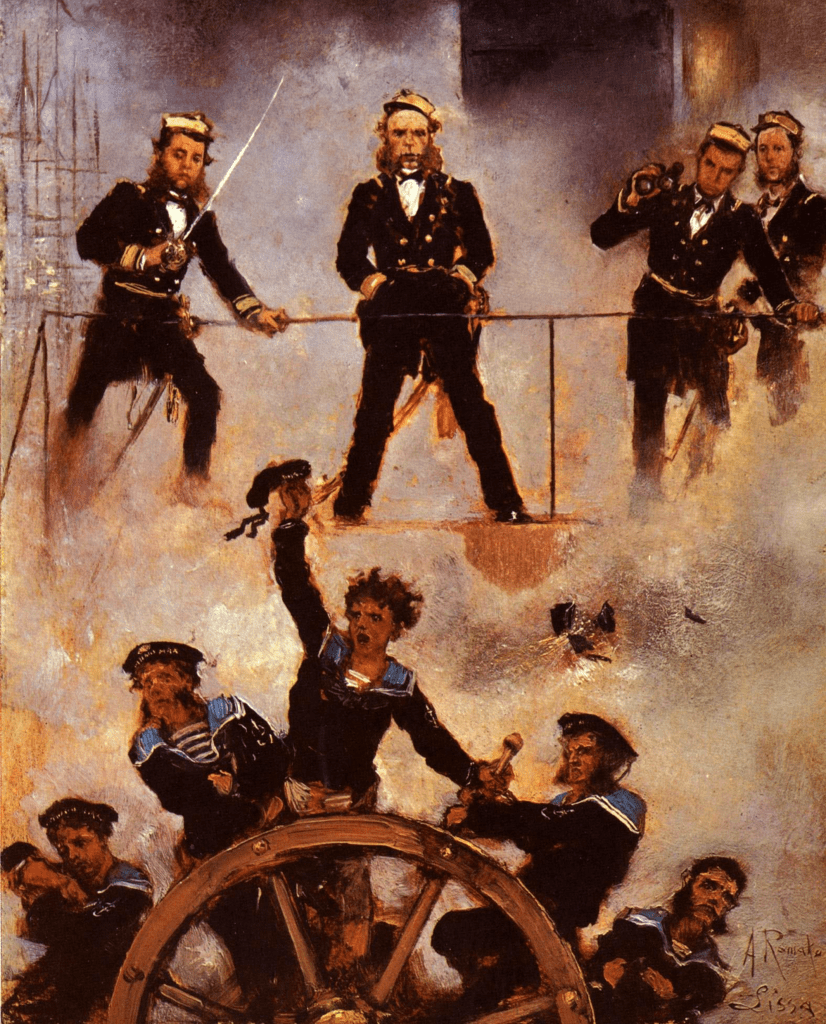

Toujours est-il qu’à l’aspect de cette muraille inerte l’amiral Tegetthoff, du haut de sa dunette, qu’il ne quitta pas un instant pendant tout le combat, intimant au mécanicien l’ordre de donner toute sa vapeur et de se tenir prêt à faire brusquement machine en arrière, s’élança avec sa masse de 4 500 tonneaux animée d’une vitesse de onze nœuds et demi, et enfonça l’avant de sa frégate dans le flanc gauche de l’ennemi, brisant tout, plaques et matelas de cuirasse, bordages et varangues, sur une surface de soixante-quatre pieds carrés ; puis, renversant le mouvement, il recula. Ses canonniers, bien qu’avertis de faire ferme sur leurs pieds, tombèrent sous la secousse ; mais la machine ne broncha pas.

Au choc, le Re d’Italia s’inclina lentement d’environ 45 degrés sur tribord, et son commandant, qui crut d’abord à une simple attaque à l’abordage, appelait déjà l’équipage sur le pont, quand le navire, revenant sur lui-même au moment où le Max s’en détachait à reculons, plongea son effroyable blessure béante dans la mer qui s’y précipita comme un torrent, et en moins de deux minutes s’engouffra dans un abîme de deux cents brasses de profondeur. Quatre cents hommes y périrent. Les hommes qui eurent le temps de se déshabiller et la présence d’esprit de se jeter à l’eau par tribord purent flotter et nager ; ceux qui tombèrent du côté entr’ouvert furent engloutis, aspirés par le tourbillon. Il était dix heures trois quarts.

fait machines arrière, il est déjà condamné.

qui entraîne avec lui plusieurs centaines de marins.

Quant au Palestro, dont les boulets autrichiens battaient à coups multipliés les flancs cuirassés sans plus d’effet que des coups de marteau sur une enclume, il résista longtemps, évitant habilement les chocs. Malheureusement un obus qui perça la partie non cuirassée de sa muraille fit éclater un incendie dans le carré des officiers, près de la soute aux poudres ; à la vue de l’embrasement, l’ennemi épouvanté s’écarta. Le San-Martino, non moins habile à la manœuvre et plus heureux, sut éviter les coups de bélier et échappa aux obus ; mais il n’infligea à l’ennemi aucun désastre.

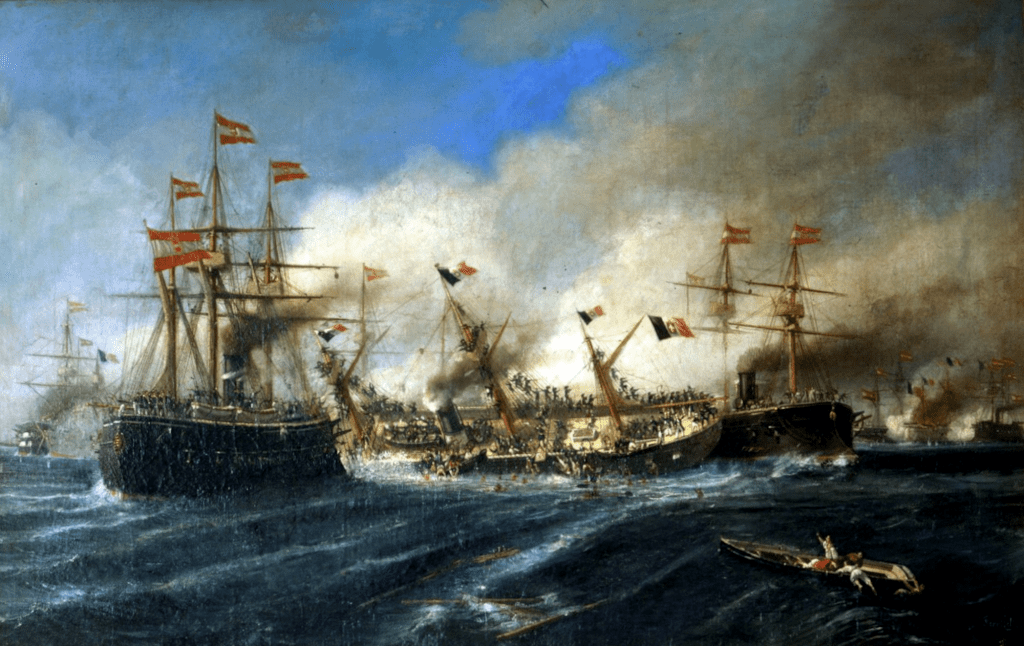

Pendant ce temps, tout marchait, ligne italienne et divisions autrichiennes : le groupe d’arrière-garde, Re-di-Portogallo, Maria-Pia et Varese (qui avait enfin rallié), s’était avancé et rencontrait la division des frégates en bois que menait le Kaiser. Aux trois italiens vint se joindre l’Affondatore, et tous, comme d’instinct, s’attaquèrent au vaisseau.

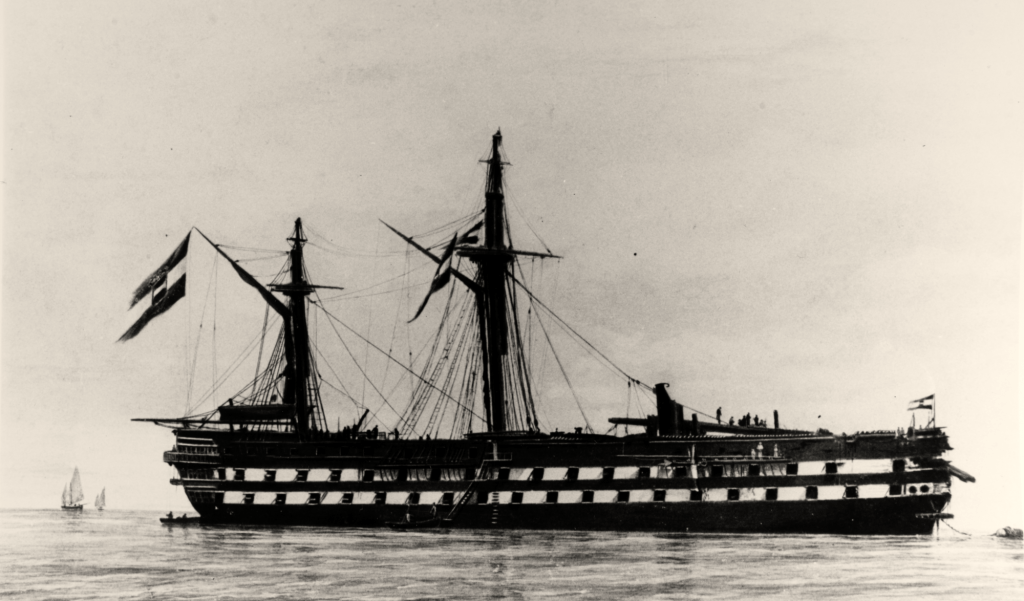

Ce vieux représentant d’une belle marine qui s’efface, entouré de tous les côtés, fit feu à outrance de ses quatre-vingt-dix canons : puis, ne voyant aucune issue, après avoir déchargé ses deux bordées contre les bâtiments qu’il avait par son travers, se précipita comme un bélier sur le Re di Portogallo. Celui-ci d’un coup de gouvernail évita le choc normal ; mais les deux navires se heurtèrent par la joue, se raclèrent dans toute leur longueur, et l’autrichien reçut à bout portant, sans pouvoir en rendre un seul, les coups de canon successifs de la bordée entière de l’ennemi. Comment ne fut-il pas frappé à mort ou tout au moins de dix incendies dans les flancs ? Au choc seulement son beaupré fut emporté, par suite le mât de misaine tomba sur la cheminée et l’écrasa ; des flammes en sortirent qui firent croire qu’il était en feu ; il y eut un grand désordre que le sang-froid du capitaine calma bientôt. Cet habile officier sut prévenir l’incendie, déblayer les débris qui l’encombraient et menaçaient d’amener sa perte en paralysant son hélice et son gouvernail puis, glissant entre les navires, il se retira lentement du champ de bataille et fit route vers Lissa. Il comptait vingt-deux morts et quatre-vingt-trois blessés ; un seul obus de 300, dit-on, éclatant dans une de ses batteries, lui avait tué vingt hommes et mis un canon hors de service.

L’Affondatore, qui le vit s’éloigner, le suivit, le canonnant par intervalle et maladroitement de ses gros projectiles ; une première fois il tenta de frapper le vaisseau de son long éperon, le frein du gouvernail qui s’abattit fit manquer la manœuvre. Le bélier, après une longue périphérie de dix minutes au moins, revint à la charge ; mais le capitaine du Kaiser, toujours habile, au lieu de recevoir le choc, couvrit ce nouveau-venu des batailles d’une grêle de boulets plongeants qui percèrent son pont et pénétrèrent jusque dans les cabines ; ensuite, dirigeant un feu vif de mousqueterie contre les matelots italiens empressés à réparer les avaries et à saisir l’ancre qui, par la rupture de ses bosses, battait les flancs du monitor, il le força d’abandonner la poursuite.

Que faisaient cependant le vice-amiral Albini et sa belle escadre de huit frégates ? Après avoir repris à bord le personnel et le matériel de débarquement, il se forma en ligne à 1 500 ou 1 800 mètres du champ de bataille, le cap au nord-ouest, tranquille spectateur du combat. Quand il vit les trois premiers cuirassés de l’amiral Tegetthoff percer la ligne italienne, il pensa que c’était à lui qu’on en voulait et prudemment appuya à gauche. Un instant, au plus fort de la mêlée, il songea à se porter sur la queue des divisions en bois de l’ennemi ; l’apparition momentanée de deux cuirassés autrichiens que serrait de près la Maria-Pia le fit réfléchir. Les signaux du commandant en chef l’appelaient au feu, mais il se dit que le rôle des bâtiments cuirassés était précisément de couvrir et de protéger les navires en bois, qu’en se jetant au centre même de l’action ou même en s’en rapprochant, il ne ferait qu’augmenter les difficultés et les embarras de l’escadre ferrée, et il se maintint à l’écart avec ses quatre cents canons. À ce singulier raisonnement, le sang se fige, surtout quand on voit ce vieil et noble Kaiser, s’adaptant aux manœuvres nouvelles, menacer de couler bas le plus puissant des cuirassés italiens. Quant à la Terribile, on la trouve pendant toute l’action, non pas au feu comme la Varese, mais dans la calme région des frégates du vice-amiral Albini.

Vers midi, les deux divisions en bois autrichiennes achevaient de traverser la ligne ennemie ; l’Ancona, se détachant de l’avant-garde, courait se joindre au Re di Portogallo pour les canonner en retraite : un abordage malheureux avec la Varese fit manquer ce mouvement. Le Palestro, en flammes mal étouffées, gouvernait à l’ouest pour se retirer du champ de bataille ; il y eut alors parmi les cuirassés italiens qui allaient lui offrir des secours un mouvement qui fit croire à l’amiral Tegethof que l’ennemi se reformait pour renouveler le combat ; il signala à son escadre l’ordre de se former sur trois colonnes, le cap au nord-est, la division des frégates cuirassées à gauche pour couvrir celles en bois, car la situation des deux armées était intervertie : les Autrichiens se trouvaient maintenant entre Lissa et la flotte italienne. À midi et demi, le combat était complètement terminé.

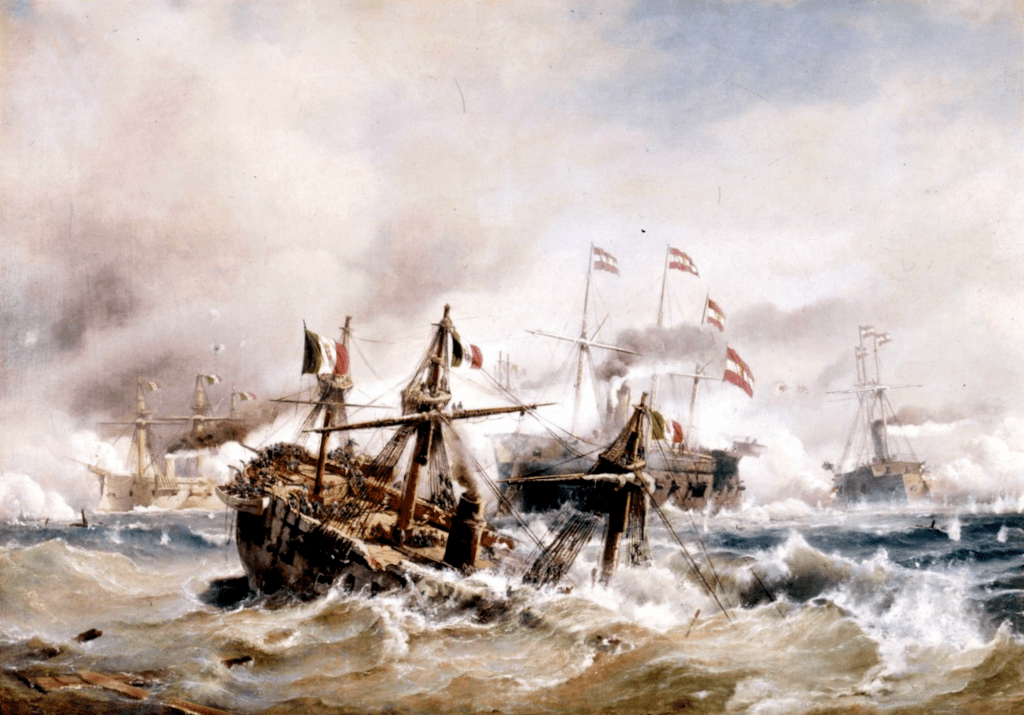

Une dernière et sinistre scène était réservée à cette malheureuse escadre italienne. Le Palestro s’était écarté de la mêlée tout fumant d’un feu intérieur. Son capitaine, qui avait fait noyer la soute aux poudres, se croyant assez fort de ses propres ressources pour éteindre l’incendie, refusa les secours que les autres bâtiments s’empressèrent de lui offrir. Vers deux heures et demie, escorté de l’aviso le Gobernolo, il venait de passer près de l’amiral en faisant retentir le cri de viva la Italia ! lorsqu’un jet de flammes s’élança de ses flancs, une forte explosion se fît entendre, projetant en l’air, aux yeux des deux flottes émues de sentiments bien divers, une gerbe de débris embrasés. Le feu avait gagné un petit approvisionnement de munitions préparé pour le combat ; le navire périt de ce seul coup : il s’entr’ouvrit et sombra.

Cependant les deux armées se reformaient, les Autrichiens rapidement et sans hésitation ; on sentait que l’âme du chef, calme et sûre d’elle-même, inspirait tout ; nul doute dans l’interprétation et l’exécution des signaux, qui, même au milieu du feu, avaient été obéis sur-le-champ. Dès avant deux heures, ils étaient rangés entre Lissa et Lésina sur trois colonnes, menaçants et tout prêts à un retour offensif. Les Italiens, incertains, dans une sorte de confusion, cherchant à se reconnaître, finirent pourtant vers trois heures par se former en ordre de bataille sur deux lignes, les cuirassés à gauche, le cap au sud-ouest, courant vers Lissa : les deux flottes dans une position exactement inverse de celle où s’était engagé le combat. L’amiral Persano, qui n’avait pas vu le terrible exploit du Max, demanda par signal où se trouvait le Re d’Italia. — Coulé bas ! lui fut-il répondu par les témoins de la catastrophe, et l’armée entière, qui lut dans les airs ce mot funèbre, en ressentit de la stupeur.

Un incident touchant vint marquer la place de cette sinistre épitaphe : le Principe-Umberto, en se rendant à son poste, passa sur le lieu même où s’était abîmé le Re d’Italia et fit signal de « découverte de naufragés. » Ne recevant aucune réponse, il se mit à en opérer le sauvetage. Ces restes misérables d’un équipage sacrifié avaient d’abord pendant deux heures lutté avec leurs seules forces pour se soutenir sur l’eau, menacés et frappés à la fois par les boulets amis et ennemis qui se croisaient sur leurs têtes ou tombaient au milieu d’eux. Alors qu’acteurs et témoins de ce drame ne songeaient qu’à s’entre-tuer, nul n’avait pu les recueillir. Plusieurs de ces malheureux, à bout de forces, s’étaient déjà laissé engloutir, lorsqu’un secours inopiné arriva pour ceux qui tenaient encore : l’abîme vomit à sa surface quelques débris du navire engouffré ; ils s’y accrochèrent et purent ainsi flotter jusqu’au moment où le Principe-Umberto les découvrit par hasard et les sauva après huit heures d’immersion.

L’instant était solennel pour l’amiral Persano et pour l’Italie. Malgré ses pertes, il était plus fort encore que l’ennemi qui se tenait là devant lui, ferme et comme agressif. Allait-il, se reconnaissant vaincu et abandonnant Lissa et le champ de bataille, infliger à son pays une de ces incurables hontes dont le venin toujours renaissant mord au cœur les nations, ou bien, s’inspirant de son désespoir, irait-il exposer à de nouveaux désastres ces bâtiments et ces équipages ? L’amiral Persano voulut se flatter qu’il aurait assez fait pour l’honneur de l’Italie en se tenant quelque temps près du lieu de la bataille. Ainsi qu’un chacal forcé de se retirer d’une proie dangereuse, s’écartant et se rapprochant alternativement tant que dura le jour, la flotte italienne s’éloigna lentement ; enfin, couvrant sa honte des ténèbres de la nuit, elle fit route droit sur Ancône, où la réprobation universelle accueillit son chef.

L’amiral Tegetthoff ne s’avisa pas de renouveler une lutte si inégale où il eût dû périr tout entier. Quand les navires ennemis s’effacèrent successivement à l’horizon de la mer, il fit entrer son escadre dans le port San-Giorgio, le cœur gonflé de joie d’y voir flotter encore le drapeau de sa patrie, qu’il venait de couronner d’un nouveau lustre. Lissa délivrée, la puissante expédition de l’Italie renvoyée flétrie sur ses côtes, alors que dans son énergique résolution il ne croyait que se dévouer à un désastre presque certain, son but était dépassé, et quoique les flots de l’Adriatique eussent englouti les trophées de sa victoire, il devenait tout à coup, noblement et légitimement, une des gloires de l’empire, le héros populaire de son pays.

Résumons les destructions : sur l’escadre autrichienne, on compta en tout 136 hommes hors de combat, et dans ce nombre le Kaiser en fournit à lui seul 105, soit 31 pour les vingt-six autres bâtiments. Quant aux avaries, la rupture du mât de beaupré du Kaiser, qui entraîna la chute de son mât de misaine et par suite la ruine de sa cheminée, est due au choc qu’il dirigea sur le Re di Portogallo, de même que le Max, en plongeant son taille-mer dans le flanc du Re d’Italia, eut ses plaques d’étrave rebroussées et quelques boulons arrachés, d’où une faible voie d’eau ; mais l’effet des boulets italiens fut presque nul. Quatre canons seulement furent mis hors de service dans l’escadre entière ; le Don Juan n’a sur ses plaques que deux traces légères de projectiles, et ses deux joues en bois traversées par un boulet de 300 qui fit seulement son trou ; le Dalmat a l’angle d’une plaque légèrement endommagé et quelques marques de coups d’obus. Et c’est tout.

Sur la flotte italienne, en mettant de côté le Re d’Italia, où 400 hommes furent noyés, et le Palestro, dont l’explosion en fit périr 230, on ne trouve que 99 hommes hors de combat. Le Re di Portogallo reçut quelques avaries dans son raclement avec le Kaiser. Ainsi son gréement fut presque en entier haché, son plat-bord à l’arrière rasé sur une longueur de cinquante pieds, seize mantelets de sabord emportés avec ses daviers, ses hublots, ses embarcations, en un mot tout ce qui faisait saillie hors du bord ; mais le choc n’ébranla pas la machine, et l’effet de l’artillerie autrichienne, même avec son tir convergent fidèlement exécuté par tous les navires, fut impuissant contre les cuirasses, pas une seule n’a été sérieusement endommagée. Quelques obus seulement en perçant les murailles non blindées, ainsi que cela eut lieu à bord de l’Ancona, en pénétrant par l’ouverture des sabords ou en éclatant sur leurs arêtes, firent un peu de ravage. En un mot, quand les deux flottes se séparèrent, elles étaient toutes deux parfaitement en état de recommencer le combat.

Les Autrichiens comprirent la toute-puissance du choc, les Italiens ne la soupçonnèrent même pas ; dans ce grand jeu l’amiral Tegetthoff seul avait réussi. Dans sa poursuite du Kaiser, l’amiral Persano sembla frémir à l’idée de donner un coup de son éperon à ce pauvre vieux vaisseau à demi désemparé. Le contre-amiral Vacca eut une lueur d’inspiration ; que ne fit-il front brusquement et à toute vitesse ? Il aurait jeté le désordre dans la division des frégates ennemies. Quant aux Autrichiens, leur pauvre artillerie et ses quatre mille coups de canon, même avec le tir convergent, ne produisit guère plus d’effet sur l’ennemi qu’autrefois les volées de pierres sur les galères des Romains et des Grecs.

Le double désastre du Re d’Italia et du Palestro nous donne cependant quelques enseignements. Nous ne parlons pas de la nécessité évidente d’abriter le gouvernail ; mais, en mesurant la pénétration du Max dans les flancs du Re d’Italia, on a mis hors de doute que les plaques de cuirasse de ce dernier bâtiment ont elles-mêmes été enfoncées par le choc, effet que jusque-là personne n’eût osé affirmer. Les soixante-quatre pieds carrés de surface qu’offrait la blessure étaient pris non pas seulement dans la partie en bois inférieure à la cuirasse, mais aussi dans cette cuirasse elle-même. Un fait remarquable encore, c’est l’inclinaison à 45 degrés qu’a subie sous le choc le navire abordé, et qui explique cette large entaille descendant plus qu’on n’aurait pu croire dans la partie inférieure de la carène. Résultat imprévu et terrible ! ainsi le flanc cuirassé, dans sa résistance finale à la force de pénétration, au lieu de faire rebondir le Max ébranlé lui-même jusqu’aux entrailles, coque et machine, n’a su que s’incliner mollement devant le choc, livrant ses parties vitales et fragiles à ce coup déchirant qui portait la mort. Le Max, en reculant, a retiré sans effort son avant de la déchirure qu’il avait faite, sans courir le risque de sombrer avec son ennemi, comme deux cerfs aux ramures entrelacées. Enfin l’exemple du Palestro nous confirme combien sont réels les dangers de l’embrasement sur les navires seulement en partie cuirassés, dangers que tous les hommes de mer avaient signalés d’avance, et sur lesquels on ne saurait trop insister.

Aux lueurs fauves et sinistres de ce combat de Lissa, bien que l’inhabileté d’une part, de l’autre la faiblesse de l’artillerie ne nous permettent d’en tirer que des enseignements encore fort incomplets, nous voyons poindre cependant les principes qui présideront aux prochaines batailles navales, par suite certaines règles pour la construction et l’armement des flottes ; nous pouvons aussi juger un peu plus nettement de la force relative actuelle des principales puissances maritimes. Dès que la vapeur se fut substituée à l’impulsion du vent dans la manœuvre des vaisseaux, mais surtout dès que les cuirasses eurent rendu l’avant des navires presque invulnérable aux bordées d’enfilade, il fut évident pour les esprits attentifs que la tactique des galères de guerre de l’antiquité allait redevenir la règle des batailles navales modernes. Cette tactique, en quoi consistait-elle ? A enfoncer les flancs du navire ennemi, à briser son gouvernail, à raser ses avirons d’un coup d’éperon fortement lancé et habilement dirigé, à tuer les défenseurs par l’arc et la fronde ou tout autre engin plus ou moins destructeur, à enfoncer les ponts, à rompre mâture, gréement et tout ce qui se trouvait à bord avec des masses de silex projetées par des espèces de grues ou à l’incendier avec des matières inflammables, enfin à enlever l’ennemi à l’abordage.

Que nous a donné aujourd’hui la force des choses ? Le coup de bélier avec ou sans éperon pour crever le flanc de l’ennemi et le couler bas ou pour avarier son gouvernail et même son hélice ; une puissante artillerie pour démanteler à distance les cuirasses, briser les canons, tuer les canonniers à leurs pièces et mettre le feu à bord ; la mousqueterie, l’abordage, les torpilles soit fixes, soit mobiles, qui, faisant éclater une mine sous la carène, peuvent l’entr’ouvrir et l’engloutir. Laissons de côté la mousqueterie comme n’étant qu’un auxiliaire, l’abordage comme à peu près impossible avec la puissance des machines, si l’un des combattants veut s’y soustraire, et aussi les engins sous-marins, parce que les torpilles fixes ne peuvent servir que sur les côtes ou à l’entrée des ports, et que l’emploi des torpilles volantes est encore à découvrir ; que nous reste-t-il ? Le bélier et le canon.

Nous devons le faire remarquer, le coup de bélier du Max exerce malgré nous une sorte de fascination ; mais la circonstance était extraordinaire, et l’amiral Tegethof a eu une chance inouïe dont il a su habilement profiter. Malgré la puissance incontestable du choc, le canon reste encore l’arme principale et dominante des guerres maritimes.

Dans cette fièvre d’inventions, que devient la marine en bois, cette vieille marine autrefois glorieuse, qui a fait si longtemps la poésie des mers quand la voile seule lui donnait le mouvement ? Certes nous ne conseillerons pas de la mettre en ligne contre les escadres cuirassées ; mais faut-il la laisser périr dans un complet abandon ? Non, l’exemple du Kaiser nous prouve qu’elle peut encore à un moment donné, vaillamment conduite, rendre d’utiles services ; les cuirassés, avec leurs canons si puissants, mais peu nombreux et au tir lent, ne lui sont pas aussi redoutables qu’il semblerait. Elle peut même, avec ses feux plongeants, dans un engagement presque corps à corps, quand les bâtiments se raclent ou se prolongent de très près, leur porter des coups dangereux ; du reste le temps seul la fera bientôt disparaître, car sans doute on n’en construira plus.

En couverture : La bataille de Lissa, tableau de Constantínos Volanákis (1837-1907).

Une réponse à “Le combat naval de Lissa”

Grand merci pour le Souvenir, excellent travail. Cordialement

J’aimeJ’aime