Alban Lannéhoa

Le développement du torpilleur a conduit la marine française, influencée par les idées du courant de la « Jeune école », dans une impasse. Les torpilleurs sont peu adaptés à la navigation hauturière, et les escadres cuirassées s’adaptent progressivement à cette nouvelle menace. La torpille reste toutefois promise à un brillant avenir : le sous-marin va réussir là où son cousin de surface a échoué, transformant durablement la tactique navale.

Nous avons évoqué, dans un précédent article sur le développement de la torpille, la naissance du bâtiment submersible chez les anglo-saxons. Les travaux sur la navigation sous-marine sont également anciens en France. Nous pouvons mentionner notamment ceux de Marin Mersenne (1588-1648) qui formule dès le début du XVIe siècle des recommandations innovantes pour la conception d’un engin sous-marin, en particulier l’adoption d’une coque métallique pisciforme. Mersenne avance, bien avant les études empiriques concluant en ce sens, que le milieu sous-marin se trouve protégé, même à une relativement faible profondeur, du tumulte de la surface. Aucune expérimentation sérieuse ne suit toutefois ces observations.

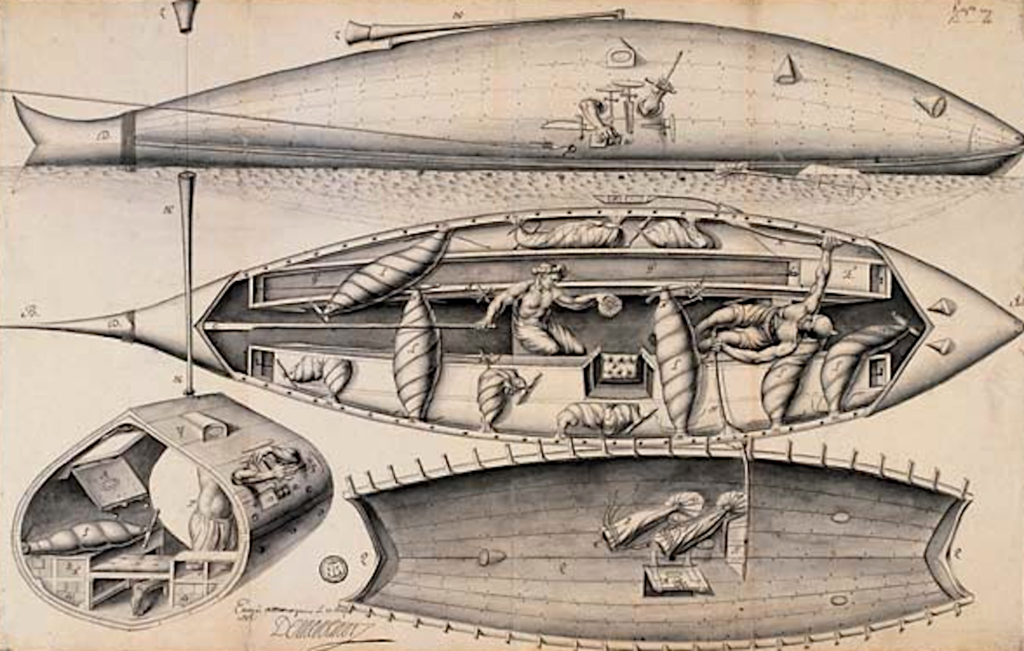

En 1689, le maître constructeur des galères Jean-Baptiste Chabert propose la construction d’un bâtiment sous-marin qui doit permettre l’attaque des flottes au mouillage. On retrouve la structure pisciforme, le navire restant construit en bois, enduit de mélasse pour assurer l’étanchéité, et lesté de plomb. Des sacs de peau emplis d’eau jouent le rôle de ballast, remplis pour l’immersion, pressés pour alléger le navire. Des rames sont évoquées, mais le dessin qui nous est parvenu ne représente qu’une queue articulée susceptible d’être actionnée depuis l’intérieur à la manière d’une godille. Des manchons sur les flancs doivent enfin permettre d’utiliser divers outils à l’extérieur du bâtiment.

En 1809, à la suite des expérimentations de Robert Fulton, François Guillaume et Jean Alexandre Coëssin s’essayent à leur tour à la conception d’un sous-marin baptisé le Nautile, référence évidente au Nautilus de l’ingénieur américain. Le projet est encore relativement primitif, l’engin doit être propulsé par des rames. Des essais auraient été conduits au Havre en 1810, mais là encore il n’y aura aucun débouché concret.

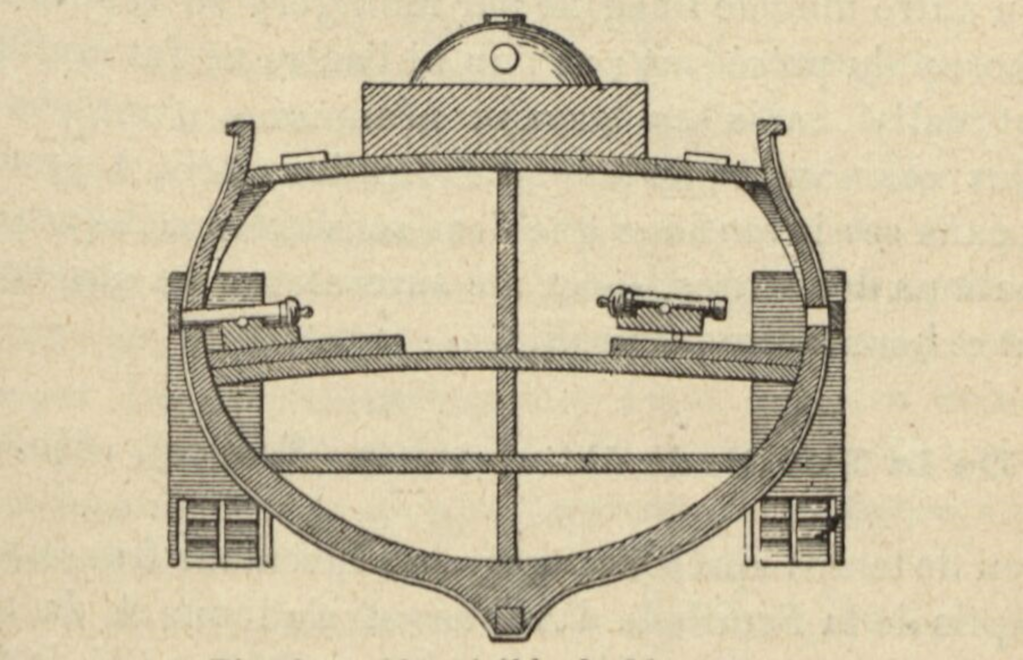

Il faut attendre les travaux de Jacques-Philippe Mérigon de Montgéry (1782-1839) pour voir une véritable innovation technologique en France. Montgéry dresse en 1825 les plans d’un bâtiment baptisé L’Invisible. Ce navire reste de conception assez conventionnelle, pourvu d’une charpente très classique, avec un pont de batterie et un entrepont. Les mâts utilisés pour la navigation en surface sont amovibles, le pont supérieur étant par ailleurs pratiquement libre de tout aménagement à l’exception d’écoutilles couvertes par un dôme garni de verres lenticulaires, permettant d’éclairer le bâtiment et d’observer l’extérieur. La propulsion doit être assurée par une machine à vapeur entraînant des roues à aubes. L’hélice a déjà été employée de manière très primitive sur la cloche de plongée Turtle de David Bushnell, et le capitaine Delisle a présenté un projet intéressant en 1823, mais ce concept ne sera étudié plus concrètement en France qu’en 1832 par Frédéric Sauvage (1786-1857). Montgéry ne dispose donc encore d’autre choix que ces roues à aubes. La possibilité d’assurer une étanchéité parfaite d’une telle installation reste toutefois sujette à caution. Un système de ballast doit enfin permettre l’immersion du navire.

Montgéry va plus loin que l’étude technique, imaginant également l’emploi opérationnel de ce navire : « Quelles que soient la grandeur et la forme d’un navire, on pourrait l’installer de manière à le faire plonger et marcher sous l’eau ; et si l’on était pressé par le temps ou gêné par les ressources naturelles, on transformerait avec avantage en corsaire sous-marin un petit bâtiment d’une centaine de tonneaux, car, ne fût-il armé que d’une seule colombiade et n’eût-il qu’une marche fort médiocre sous l’eau, il affronterait sans danger toutes les flottes actuelles d’Europe et d’Amérique ».

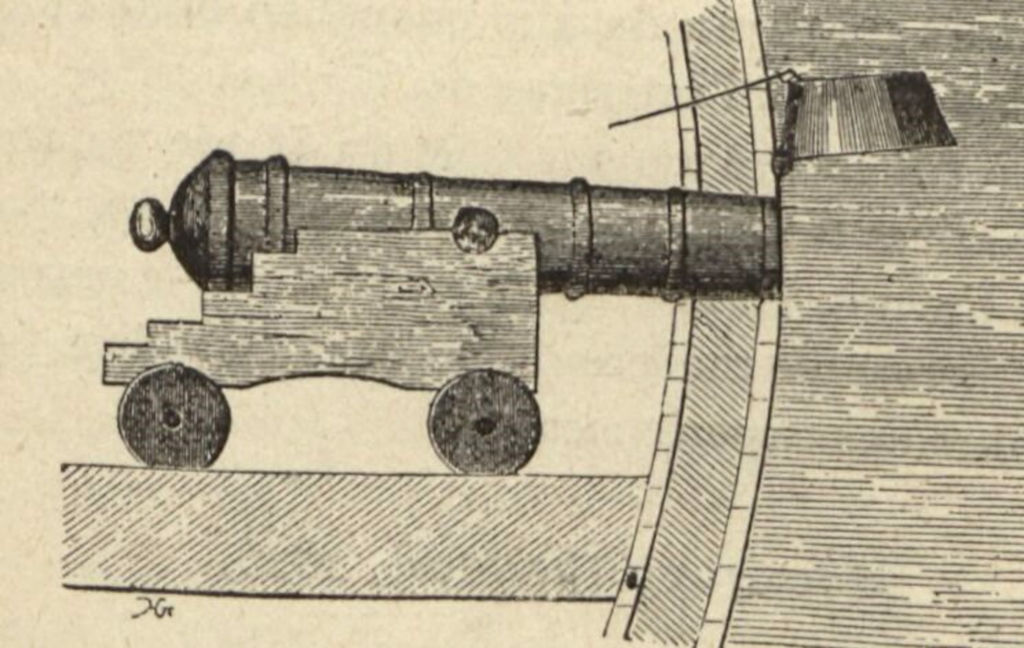

La « colombiade » qu’évoque Montgéry est une francisation du terme Columbiad désignant une pièce d’artillerie de gros calibre à âme lisse, introduite aux États-Unis au début du XIXe siècle. Avant d’imaginer l’emploi de fusées sous-marines, que nous avons pu évoquer dans un précédent article, Montgéry pense doter les bâtiments sous-marins de canons de ce type, placés contre des sabords obturés par une soupape. Dans l’idée de son concepteur, ce canon ne devait être employé qu’à très courte portée, pratiquement au contact de l’adversaire, le recul de la pièce fermant automatiquement la soupape. On imagine toutefois sans peine la difficulté à assurer l’étanchéité de ce dispositif, et la faible efficacité d’un tel armement sous l’eau.

En 1840, Pierre Jacques Alexandre d’Aubusson dresse plusieurs recommandations sur la propulsion des navires sous-marins, préconisant notamment l’emploi de l’hélice que l’on expérimente alors sur les bâtiments de surface. Il accompagne son discours de suggestions concernant l’armement des sous-marins : « les roues à pales employées sur les grands bateaux à vapeur présentent une immense surface au feu de l’ennemi, un seul boulet peut les désemparer ; il serait donc très important de pouvoir remplacer les roues par des moyens cachés sous l’eau, que les boulets ne pussent atteindre. […] Les bateaux sous-marins essayés jusqu’à présent pouvaient bien monter et descendre dans le fluide, mais leur vitesse sous l’eau était à peu près nulle, il fallait les remorquer avec des embarcations ordinaires, ce qui est impossible en présence de l’ennemi ; aussi dans l’état actuel ils ne peuvent servir à la guerre. Mais si ces bateaux étaient mus par des moyens cachés sous l’eau, par des hommes dont on n’exigerait qu’un travail modéré qu’ils pussent soutenir huit heures sur vingt-quatre ; si ces bateaux pouvaient parcourir sous l’eau près de 2.500 toises à l’heure [près de 5000 mètres], comme on le démontrera par le calcul et les lois de la résistance des fluides ; si ces bateaux contenaient assez d’air pour que les hommes qu’ils porteraient puisse rester sept à huit heures sous l’eau ; enfin s’ils portaient des torpèdes, petites machines infernales inventées par Fulton ; si des hommes revêtus de l’appareil du plongeur et qui tireraient des bateaux l’air nécessaire pour respirer pouvaient appliquer ces torpèdes sous la carène du vaisseau ennemi, il est évident que l’on pourrait incendier sans danger les flottes et les ports de l’ennemi, que dès lors les guerres maritimes deviendraient impossibles et qu’aucune nation ne pourrait s’arroger l’empire des mers ».

Si la conclusion de cette démonstration paraît un peu hâtive avec le recul, d’Aubusson développe des concepts très modernes : l’emploi de la torpille qu’il appelle ici torpède, francisation du terme britannique torpedo, et l’embarquement de nageurs de combat.

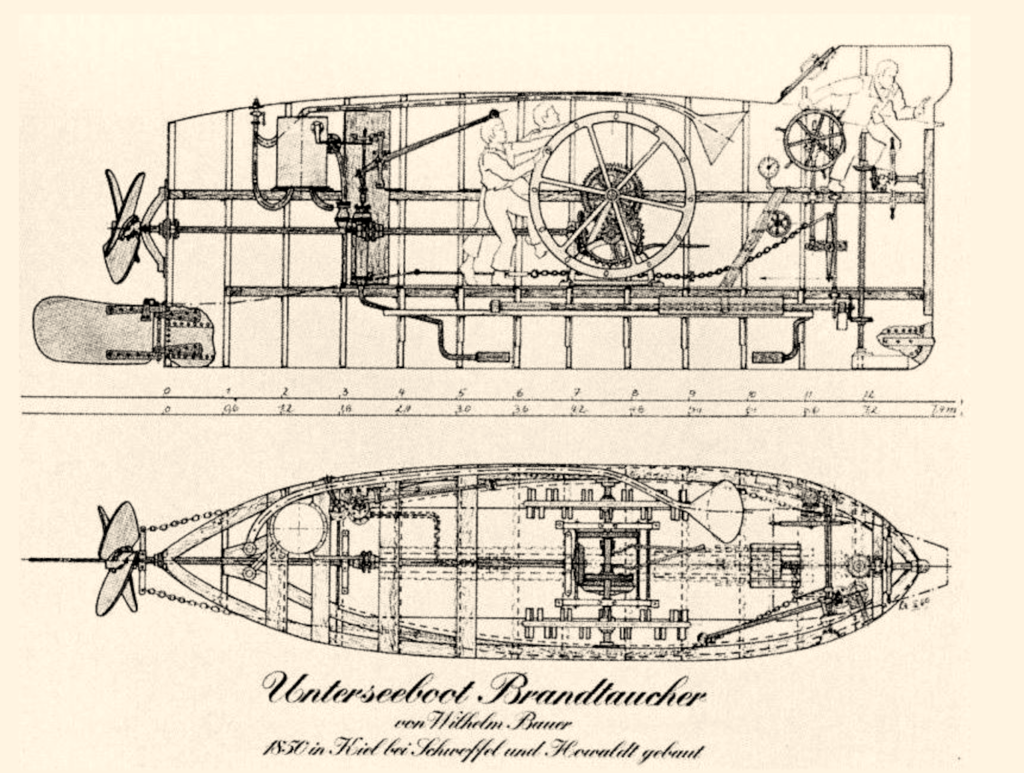

En 1849, l’allemand Wilhelm Bauer expérimente à Kiel un engin submersible baptisé Der Brandtaucher (« le plongeur incendiaire »). Comme la voilure des premiers avions imiteront les ailes des oiseaux, Bauer s’inspire des animaux marins pour concevoir son sous-marin : « Tous les animaux marins depuis le plus infime jusqu’à la baleine plongent devant les vagues soulevées par la tempête parce que le choc provoqué par ces vagues est nuisible à leur constitution physique. […] Seul l’homme, intelligence supérieure, a eu l’idée de résister à la tempête et de rester à la surface de l’eau à l’abri d’un navire auquel il consacre sa fortune et sa vie et confie son commerce. Il est malheureux que son raisonnement aussi faible que sa personne soit si lent à vouloir suivre l’exemple donné par la nature. Il aura beau faire il sera quand même, il sera toujours, le jouet de la vague et de la tempête, et ne pèsera pas plus qu’un grain de sable dans l’ensemble de l’Univers. Ce n’est que peu à peu, par une longue observation raisonnée, que l’homme arrive à copier la nature, à acquérir ainsi la puissance qu’elle a conférée aux animaux de l’eau. L’impression profonde que j’éprouvai en considérant la forme spéciale de certains animaux marins me fit songer à construire un bateau sous-marin, ayant la forme d’un poisson et je constatai bientôt que rien n’était impossible dans la question de faire naviguer tantôt à la surface tantôt au fond de l’eau le même appareil pouvant contenir notre faible personne ».

Le navire, entièrement métallique, est encore dépourvu de ballasts, et l’hélice est actionnée par la force humaine par le moyen d’une roue et d’engrenages. Bauer imagine des usages très variés pour son Brandtaucher : « Son équipage s’emploiera à la pêche des perles, du corail, à la télégraphie, à la construction sous-marine et surtout à des découvertes scientifiques dans le fond des Océans. Cependant si, pleine de mauvais vouloir, la flotte ennemie osait venir menacer les côtes, le sous-marin, avec son corps de fer se précipiterait, invisible, au-devant d’elle et lui ouvrirait le ventre pour en arracher son fiel ».

Le prototype coule au cours d’essais en 1851, mais on ne compte heureusement aucune victime. Le concepteur tente sans succès de renouveler l’expérience à Trieste puis en Angleterre, avant d’offrir ses services à la Russie. Un nouveau submersible est construit dans les usines Leuchtenberg à Saint Pétersbourg en 1855, et lancé à Kronstadt le 26 mai 1856.

L’engin est long de près de 16 mètres, large de 3,80 mètres et haut de 3,25 mètres. Sa coque de tôle d’une épaisseur de 15 millimètres doit lui permettre de résister à la pression à une immersion de 50 mètres. Il est, au contraire du premier prototype, pourvu de ballasts cylindriques qui peuvent être vidés par des pompes foulantes. Après de premiers essais d’immersion, une expérience particulièrement originale est réalisée le 6 septembre 1856 à l’occasion de la fête du couronnement du Tsar Alexandre II, célébrée le lendemain : deux officiers russes et quatre musiciens accompagnent Wilhelm Bauer dans son Brandtaucher, afin d’interpréter l’hymne russe en plongée. Ce premier concert sous-marin est entendu à l’extérieur, pour la grande satisfaction de son initiateur. Le second Brandtaucher est à son tour victime d’un incident de plongée le 15 novembre 1856, et Bauer rentre finalement en Allemagne.

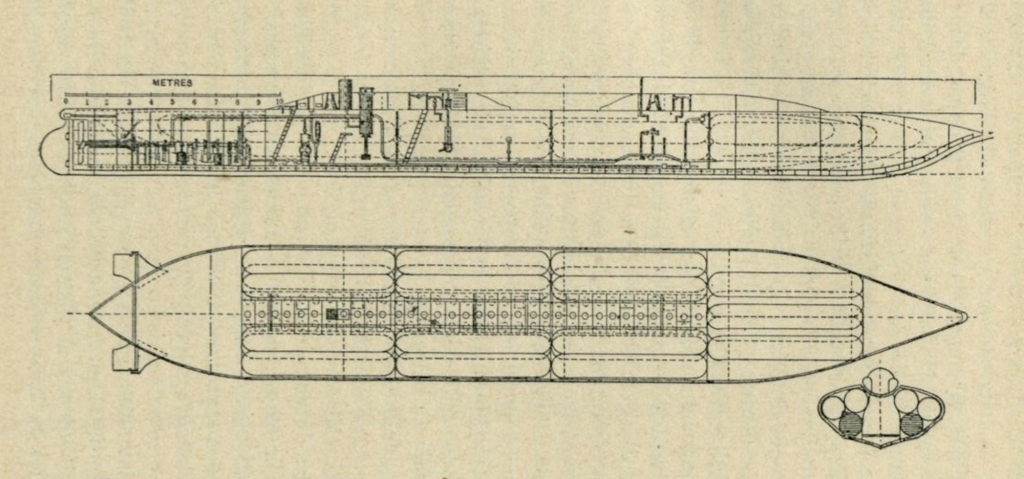

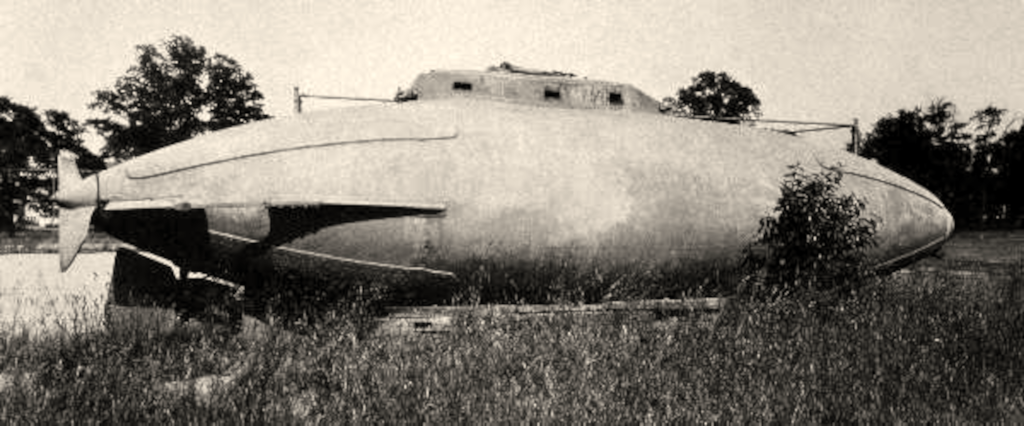

En 1859, un projet de navire sous-marin bien plus abouti est porté à Rochefort par le capitaine de vaisseau Siméon Bourgois (1815-1887) et l’ingénieur Charles Brun (1821-1897). Le Plongeur est un bâtiment très allongé, mesurant 41 mètres de long, conçu en tôle de fer. Déplaçant 400 tonnes, il est compartimenté et propulsé par un moteur à air comprimé actionnant une hélice. Après son utilisation pour la propulsion, l’air des 23 réservoirs est rejeté dans le bâtiment, permettant de renouveler l’air respirable par l’équipage, et est également employé pour vidanger les ballasts. Un lest détachable de 34 tonnes doit également permettre une remontée rapide du navire en situation d’urgence. Le Plongeur doit porter une torpille portée sur une hampe à l’avant. Il est entièrement submersible, une tourelle permettant l’observation à l’extérieur par faible immersion.

Lors des premiers essais en 1863 dans une forme de radoub de l’arsenal de Rochefort, un hublot cède sous la pression de l’eau et l’équipage doit évacuer le navire en urgence. Les essais suivants réalisés dans le Pertuis d’Antioche font apparaître des difficultés dans la manœuvre du Plongeur, dépourvu de gouvernes de profondeur pour gérer l’assiette, et touchant régulièrement le fond. L’évacuation de l’air de l’habitacle pour éviter la surpression le rend également repérable en surface.

En 1869 paraissent les premières lignes de l’incontournable Vingt mille Lieues sous les mers, que l’écrivain Jules Verne évoquait dès 1866, pensant alors nommer son roman Voyage sous les eaux. Le sous-marin, au cœur de l’intrigue du roman, est baptisé Nautilus, reprenant le nom de l’engin conçu par Fulton. A son commandement, le capitaine Nemo, adopte la devise Mobilis in Mobile, « mobile dans l’élément mobile ».

Toujours informé des innovations technologiques de son temps, Jules Verne a certainement eu vent des expérimentations sur le Plongeur et peut-être a-t-il rencontré ses concepteurs à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1867, comme le suggère l’amiral François Guichard, auteur du roman Premières plongées racontant l’extraordinaire aventure du Plongeur. On retrouve sur le Nautilus la chaloupe étanche d’évacuation dont était pourvu le Plongeur.

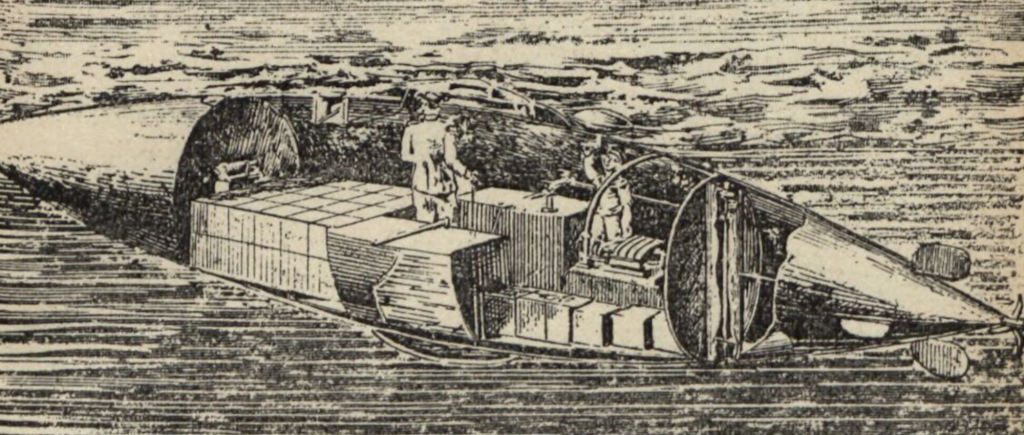

Innovation majeure, le Nautilus de Jules Verne est propulsé par l’électricité. Cette idée préfigure une avancée majeure dans l’histoire des sous-marins. Il faudra toutefois attendre les années 1880 pour voir se concrétiser ce nouveau mode de propulsion avec les travaux de l’ingénieur polonais Stefan Drzewiecki. Ce dernier a d’abord conçu des sous-marins de poche emportant un à quatre hommes et mus par l’action d’un pédalier, baptisés « podoscaphes ». En 1883, Drzewiecki envisage l’électrification de deux de ces engins, les moteurs électriques devant être produits en France par Bréguet. Le projet se concrétise l’année suivante, et les deux submersibles à propulsion électrique sont prêts en 1885. Les performances sont finalement jugées médiocres et le projet est abandonné, mais l’avancée technique est déterminante.

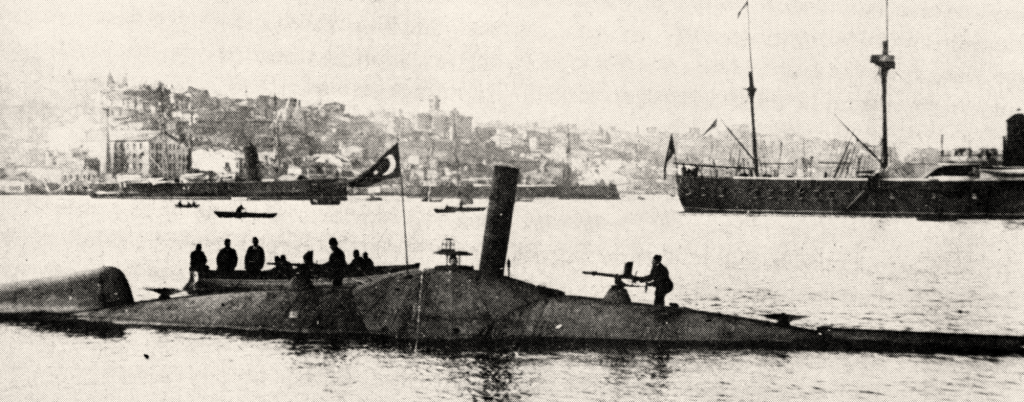

En 1885 le sous-marin conçu par le suédois Nordenfelt introduit la logique de double système de propulsion : par machine à vapeur en surface, et par l’utilisation d’eau surchauffée contenue dans des réservoirs spéciaux en plongée. Pour plonger, Nordenfelt ne cherche pas à rendre le poids du sous-marin égal à son déplacement en utilisant des ballasts, mais emploie deux hélices horizontales, l’engin restant toujours plus léger que son volume d’eau en immersion. Les essais conduits en septembre 1885 sont peu satisfaisants, le bâtiment est instable en immersion. Il est malgré tout acheté l’année suivante par la marine grecque, qui conduit de nouveaux essais en baie de Salamine.

Comme Bauer avant lui, Nordenfelt va ensuite proposer ses services à des nations concurrentes de son premier client. Ses deuxième et troisième sous-marins sont produits par les chantiers Barrow en Angleterre et assemblés dans le chantier naval Taşkızak Tersanesi de Constantinople au profit de l’Empire ottoman, le quatrième engin est vendu à la Russie. Le premier bâtiment ottoman, baptisé Abdülhamid, devient au début de l’année 1888 le premier sous-marin à tirer une torpille en plongée.

premier sous-marin à tirer une torpille en plongée.

Le développement du sous-marin s’accélère. Le britannique Waddington reprend le principe de propulsion électrique introduite par Drzewiecki. Son sous-marin lancé en 1886 à Seacombe, dans les environs de Liverpool, est d’une conception classique, de forme ovoïde et de section circulaire, avec des extrémités pointues, long de 11 mètres et large de près de deux mètres. L’arbre d’hélice est entraîné par une batterie d’accumulateurs occupant une place certaine dans l’habitacle. Ces équipements sont encore peu performants et le rayon d’action du sous-marin reste particulièrement limité.

Au début de l’année 1888, l’ingénieur Isaac Peral (1851-1895) supervise à San Fernando, dans les environs de Cadix, la construction d’un sous-marin à propulsion entièrement électrique. Couramment désigné Peral du nom de son concepteur, le bâtiment est mis à l’eau le 8 septembre 1888. Il mesure 22 mètres de long pour un diamètre de près de 3 mètres. Ses deux moteurs entraînent deux hélices permettant d’atteindre une vitesse de près de 8 nœuds en surface et de 3 nœuds en plongée. Il dispose d’un tube lance-torpille sur l’avant pour la mise en œuvre d’une torpille automobile. Les essais sont satisfaisants, le Peral parvient à plonger à dix mètres d’immersion pendant plus d’une heure, mais son développement n’est pas poursuivi, au désespoir de son concepteur qui quittera l’Armada espagnole peu de temps plus tard. Le Peral est aujourd’hui conservé au musée naval de Carthagène.

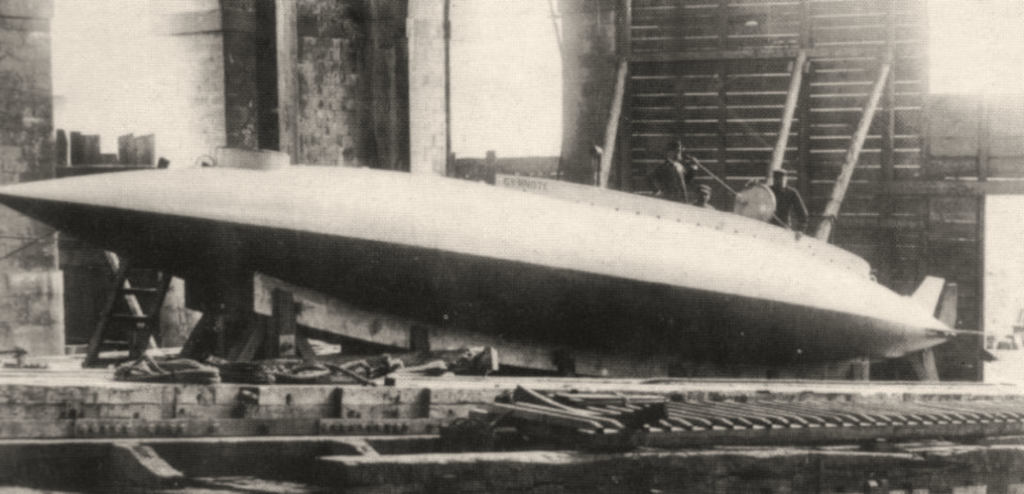

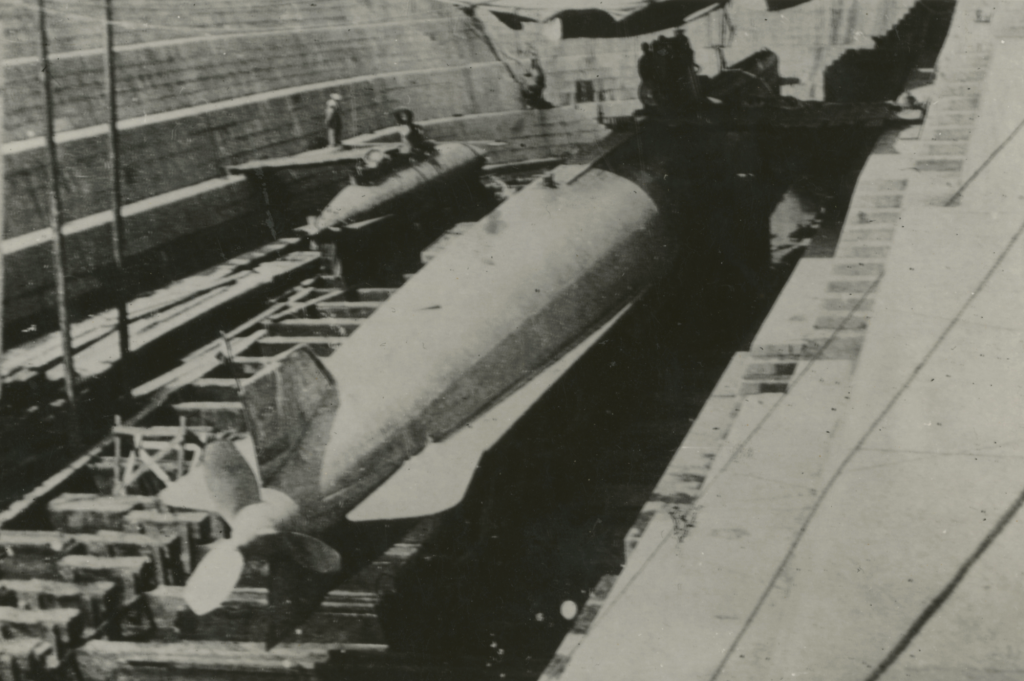

Un projet très similaire aboutit presque simultanément en France. Les célèbres ingénieurs Henri Dupuy de Lôme (1816-1885) et Gustave Zédé (1825-1891) conçoivent dans l’arsenal du Mourillon le Gymnote, dont la propulsion est également assurée par un moteur électrique, conçu par Arthur Krebs (1850-1935), entraînant une hélice unique. Le Gymnote est lancé le 24 septembre 1888, quelques semaines après le Peral. Long de 18 mètres et déplaçant 33 tonnes, il atteint une vitesse de 7 nœuds en surface et de 4 nœuds en plongée.

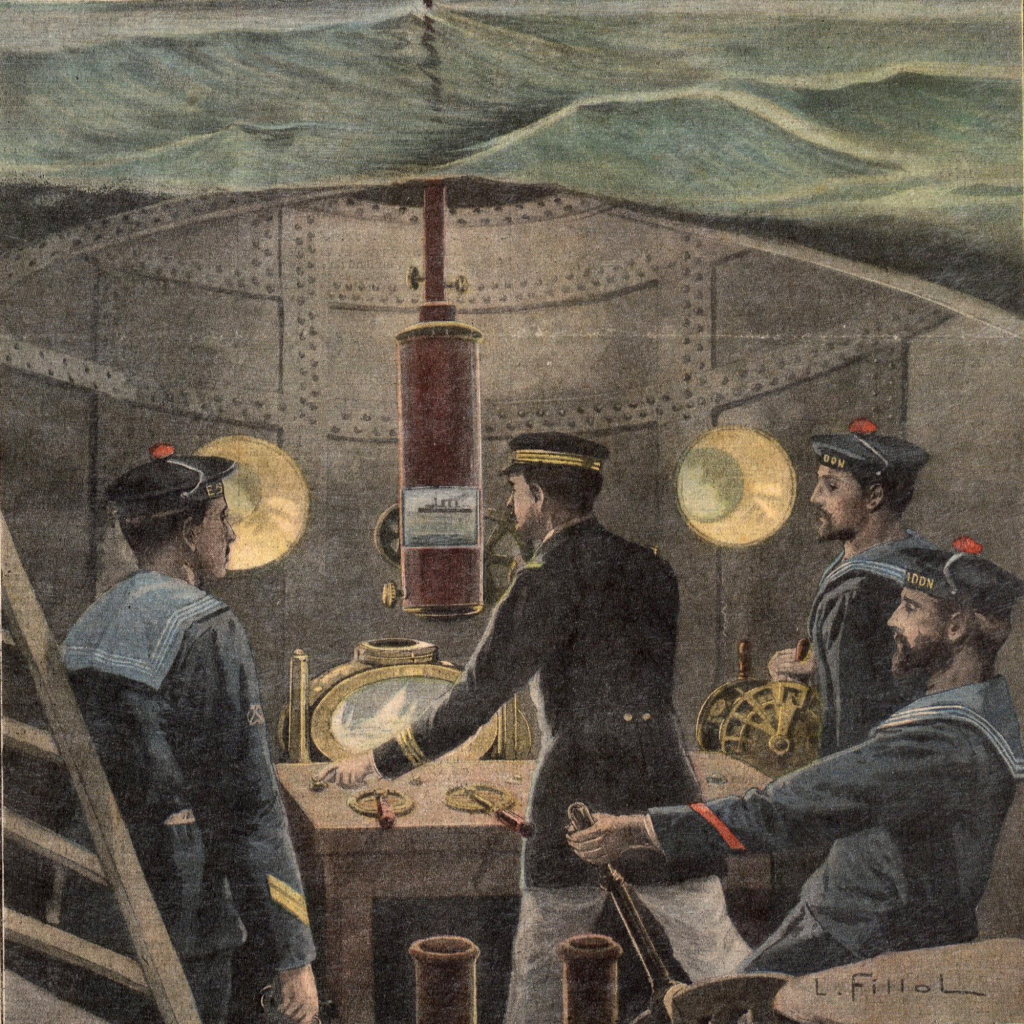

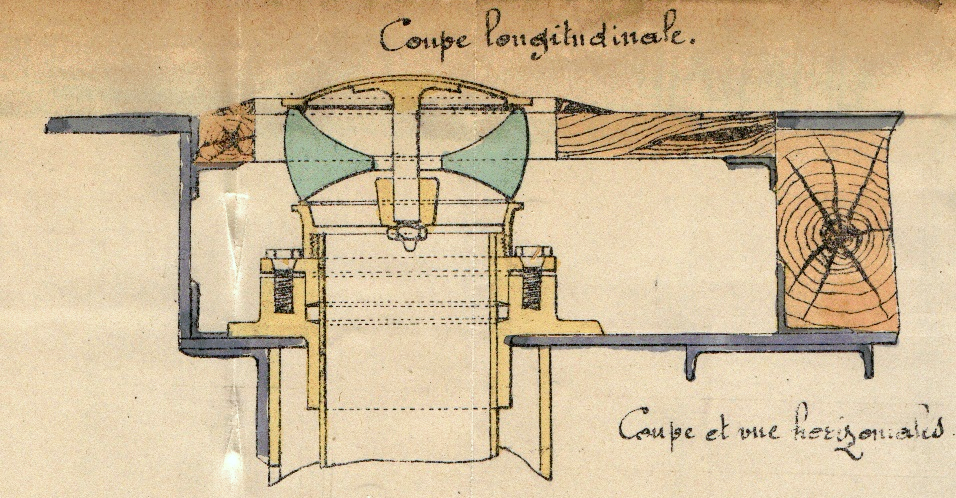

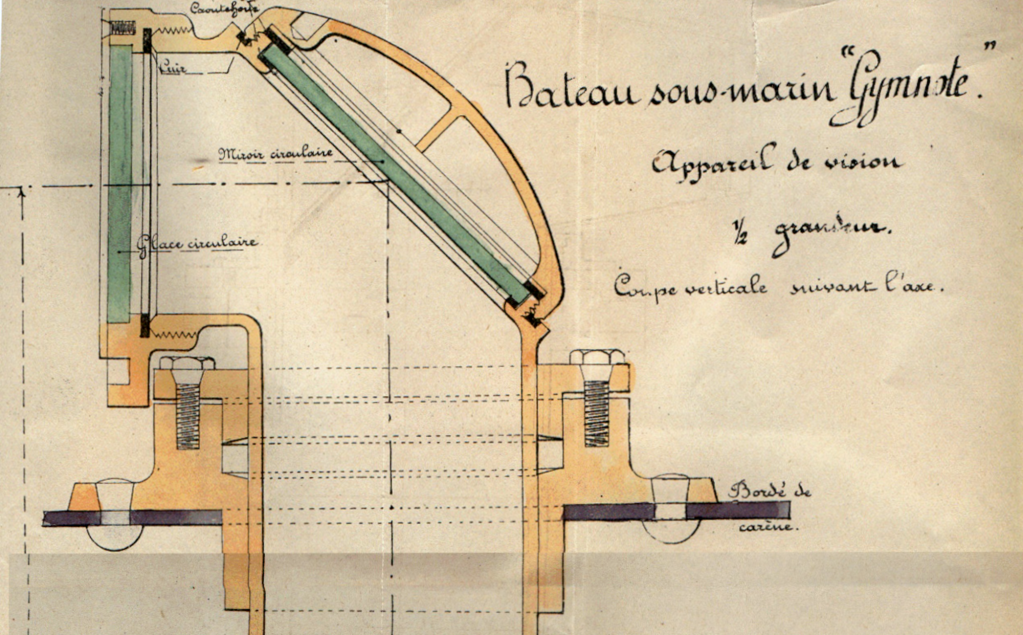

L’ingénieur Jean Rey est à l’origine d’une invention révolutionnaire : des lentilles sont placées au sommet d’un tube vertical que l’on peut faire coulisser dans un presse étoupe de manière à le faire émerger au-dessus du sous-marin. Une série de miroirs redirigent la lumière dans ce tube et permettent, in fine, de redresser une image et d’observer l’extérieur depuis le sous-marin en immersion. Le périscope est né. Ce dispositif autorise au bâtiment une discrétion bien plus importante que les anciennes tourelles pour la vision extérieure, qui étaient également une installation fragile et potentiellement dangereuse. Deux officiers de marine, René Daveluy et Louis-Hippolyte Violette, vont perfectionner ce système sur le Gymnote et ses successeurs, remplaçant les lentilles panoramiques par des miroirs à 45° placés aux deux extrémités du dispositif.

Le courant de pensée de la Jeune école favorise le développement du Gymnote, et l’on poursuit les essais tandis que ceux du Peral s’arrêtent prématurément en Espagne. En 1890, le Gymnote parvient au cours d’exercices à tromper la vigilance d’une escadre cuirassée imposant un blocus sur une côte, en passant sous l’un des navires sans être repéré. On ne cessera les expériences sur le sous-marin qu’en 1907 : endommagé après avoir heurté une roche, le Gymnote coule dans une forme de radoub de l’arsenal de Toulon, mis à flot accidentellement. Il ne sera pas remis en état.

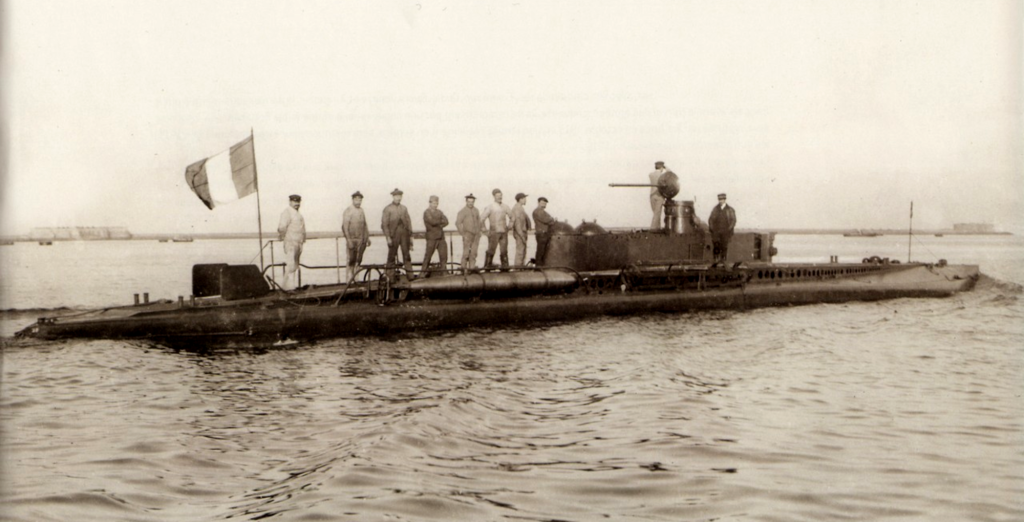

La marine française commande dès le mois d’octobre 1890 un nouveau sous-marin, également construit par l’arsenal du Mourillon. Initialement baptisé Sirène, il est rebaptisé Gustave Zédé avant son lancement, en l’honneur de l’ingénieur qui s’est éteint le 26 avril 1891. Le sous-marin est lancé le 1er juin 1893, et représente un saut technologique majeur : long de 48 mètres, près du triple du Gymnote, il est pourvu d’une coque en bronze, armé de quatre torpilles mises en œuvre depuis un tube lance-torpilles, et propulsé par un moteur électrique de 750cv lui permettant d’atteindre une vitesse de 8 nœuds en plongée. Il n’atteindra toutefois pas les 15 nœuds escomptés en surface.

Le Gustave Zédé accueille en avril 1901 le président de la République Emile Loubet, effectuant une courte plongée en rade de Toulon devant les bassins de Missiessy. La même année, le sous-marin conduit avec succès une simulation d’attaque à la torpille sur le cuirassé Charles Martel. On confirme le potentiel du sous-marin.

Édouard Lockroy, ministre de la Marine, assiste en janvier 1899 à un exercice réussi d’attaque par le Gustave Zédé du cuirassé Magenta en rade d’Hyères : « Tout le monde avait les yeux fixés sur la mer. On se figurait découvrir le sous-marin partout. Il n’était nulle part. L’énervement de l’attente gagnait l’équipage quoiqu’il s’agît d’une manœuvre inoffensive, et je pensais, en constatant cela, aux angoisses qui tortureraient les plus braves matelots, les officiers les plus éprouvés en cas de vraie guerre, quand ils auraient à craindre l’approche d’un de ces invisibles adversaires… Tout à coup on aperçut, pendant quelques secondes, la mince coupole du Gustave Zédé à 400 mètres de nous, par notre travers… Et nous vîmes, l’amiral et moi, venir vers nous, entre deux eaux, un corps allongé, brillant comme de l’or, rapide comme la foudre : la torpille du Gustave Zédé. Elle frappa le navire à quatre mètres environ au-dessous de sa ligne de flottaison et elle écrasa sur la muraille de fer son cône d’épreuve avant de couler à fond. Si elle avait été chargée, le Magenta aurait été coulé ».

Le sous-marin devient un vecteur redoutable, plus discret encore que le torpilleur. Alors que l’on s’apprête à lancer le Morse, l’engouement suscité autour du développement de cette nouvelle arme et des essais du Gustave Zédé va donner lieu à une souscription inédite lancée par le quotidien Le Matin pour le financement de la construction d’un nouveau sous-marin, qui doit être baptisé Le Français. Le journal exalte la fierté nationale autour des progrès technologiques, et ambitionne de mettre les sentiments patriotiques au service d’une cause commune : « Nous donnerons les noms des ingénieurs qui ont résolu le problème, des constructeurs de l’Etat qui ont assuré l’exécution technique des plans arrêtés, des officiers de tout grade enfin de qui le courage et l’habileté ont mis la France en possession d’une arme nouvelle destinée à rendre vaines les plus effrayantes menaces. Aujourd’hui, nous nous tournons vers les Français qui aiment passionnément leur pays et qui cherchent sous quelle forme attester leur dévouement, sans phrase, au milieu de la confusion des partis. Démontrons au monde entier que nous pouvons bien nous diviser, nous déchirer, nous calomnier les uns les autres, mais que l’union se refait entre nous, intime et profonde, dès qu’il s’agit de la défense du sol natal. Réunissons nous pour adresser un témoignage de notre confiance et de notre admiration à ceux qui travaillent si bien pour accroître notre force et sauver notre indépendance. A grand’ peine, avec de lourds sacrifices, en arrachant annuellement aux Chambres les ressources strictement suffisantes pour payer de longs essais, nos marins sont parvenus à créer de toute pièces – les premiers dans le monde – un sous-marin qui navigue et qui combatte ? Que tous les bons Français s’entendent et se cotisent pour leur permettre d’en construire tout de suite un second ! ».

La souscription lancée par Le Matin va réussir au-delà des espérances : on rassemble en quinze jours plus d’un million de francs, des fonds suffisants pour construire non pas un mais deux sous-marins. Ce seront le Français et l’Algérien, lancés en 1901. Améliorations du Morse, ces deux bâtiments vont connaître de nombreux incidents, incendies, explosions et collisions avec d’autres navires, ne mettant heureusement pas en péril les équipages.

La prochaine avancée technologique majeure vient des Etats-Unis, où œuvre l’ingénieur irlandais John Philip Holland. Ce dernier a conçu dès 1881 un premier sous-marin baptisé Fenian Ram, financé par la Fenian Brotherhood, organisation irlandaise. Des désaccords avec les financeurs causent toutefois l’abandon du développement de ce bâtiment et des prototypes suivants. Holland persévère et propose sur son Holland VI une astucieuse combinaison d’un moteur thermique pour la propulsion en surface, et d’une propulsion électrique en plongée. Le sous-marin est acheté le 11 avril 1900 par l’US Navy et rebaptisé USS Holland. Six autres exemplaires sont commandés dans les mois qui suivent, et d’autres seront produits pour les marines britannique, japonaise et néerlandaise.

Naval History and Heritage Command.

Le principe de propulsion mixte est repris en France par l’ingénieur Maxime Laubeuf (1864-1939) dans un projet répondant à une demande de 1896 pour un sous-marin disposant d’une autonomie de 100 milles nautiques à 12 nœuds en surface et de 10 milles nautiques à une vitesse de 8 nœuds en plongée. Le projet de Laubeuf est sélectionné par la Marine : le Narval est construit en 1898 et lancé au mois d’octobre 1899. Si ses performances ne donnent pas pleinement satisfaction, il représente une nouvelle étape déterminante dans la genèse du sous-marin : Laubeuf introduit sur ce bâtiment la double coque. La coque épaisse intérieure reste très conventionnelle, elle est en forme de cigare et abrite toujours l’ensemble des équipements vitaux du navire. La coque extérieure donne au Narval les lignes d’un bâtiment de surface, on déplace les ballasts dans l’espace intermédiaire.

On équipe le sous-marin de quatre torpilles automobiles Whitehead. Ces dernières ne sont pas mises en œuvre depuis un tube lance-torpilles, qui représente encore un risque certain pour le navire à cette époque, mais sont amarrées et larguées à l’extérieur du bâtiment. Le même dispositif est adopté sur les quatre sous-marins de la classe Sirène, également conçus par Maxime Laubeuf.

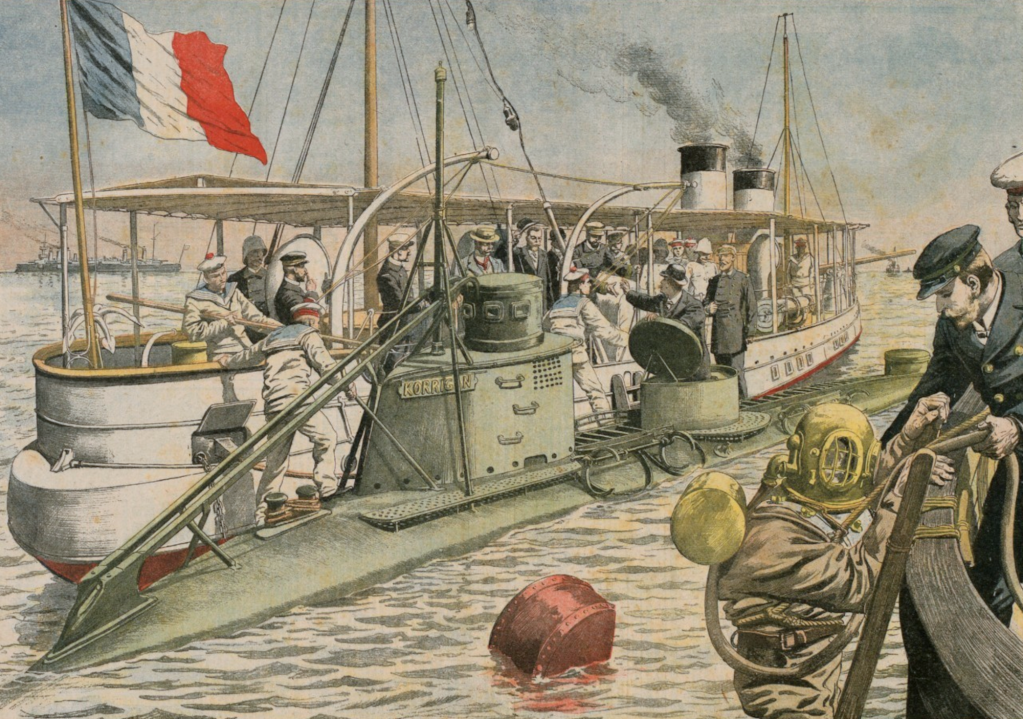

Au tournant du siècle, on met en service d’une série de quatre sous-marins de la classe Farfadet, construits sur plans de l’ingénieur Gabriel Maugas. Longs de 41 mètres et déplaçant 200 tonnes, ces bâtiments sont propulsés par des moteurs électriques Sautter-Harlé développant 300cv et leur permettant d’atteindre une vitesse de 6 nœuds en surface et de 4 nœuds en plongée.

Ces sous-marins vont servir en Méditerranée, renforçant les unités de défense mobile. Le Korrigan et le Farfadet sont envoyés à Bizerte, où ils rejoignent le garde-côtes Tempête, battant pavillon du contre-amiral Auber, commandant de la division navale de Tunisie.

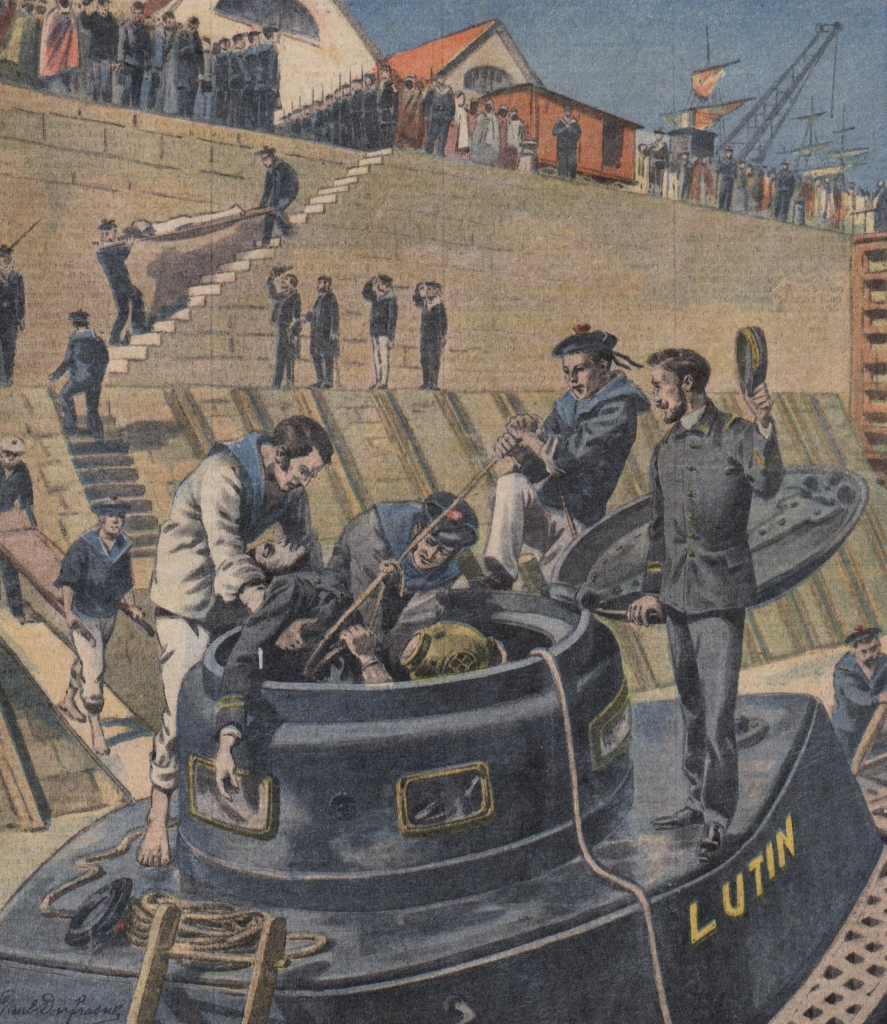

Gravure BNF Gallica, Le Petit Parisien, 22 novembre 1903.

Les sous-marins de la classe Farfadet connaissent malheureusement de gros problèmes de sécurité liés à la manœuvre des ballasts, qui sont la cause d’accidents dramatiques. Le 6 juillet 1905, le Farfadet sombre par dix mètres de profondeur en rade de Bizerte. Une première tentative de renflouement est conduite le 7 juillet, et permet d’entendre des survivants prisonniers de leur navire. Alors que l’on remonte le sous-marin, la grue cède sous le poids du Farfadet qui retombe lourdement. Le sous-marin est finalement renfloué le lendemain, quarante-huit heures après l’accident, trop tard pour sauver l’équipage. Deux des quinze victimes, qui avaient survécu à l’incident initial, ont malheureusement manqué de peu d’être secourus. Ce premier accident de navigation sous-marine suscite une vive émotion en France, et un vibrant hommage leur est rendu à Sidi-Abdallah : « Nos équipages de sous-marins, qui n’ont pas encore vu le feu, ont désormais leur héros, et la page, douloureuse et glorieuse à la fois, qu’ils viennent d’écrire au livre d’or de la marine, restera en même temps qu’une des plus tristes, une des plus belles que nous ayons à montrer ».

Le 16 octobre 1906, le sous-marin Lutin connaît le même sort, moins d’un an après la perte du Farfadet. Une pierre aurait gêné la fermeture d’une vanne, et causé la perte du submersible. Les 16 hommes d’équipage sont tués. Le Lutin est retrouvé le 19 octobre, et renfloué le 23. Il est rapatrié à Toulon et mis en réserve, avant d’être retiré du service le 6 septembre 1907. Un monument aux morts est édifié à Ferryville (actuelle Menzel Bourguiba en Tunisie) en hommage aux marins du Farfadet et du Lutin. Déplacé en 1961, il se trouve aujourd’hui à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques.

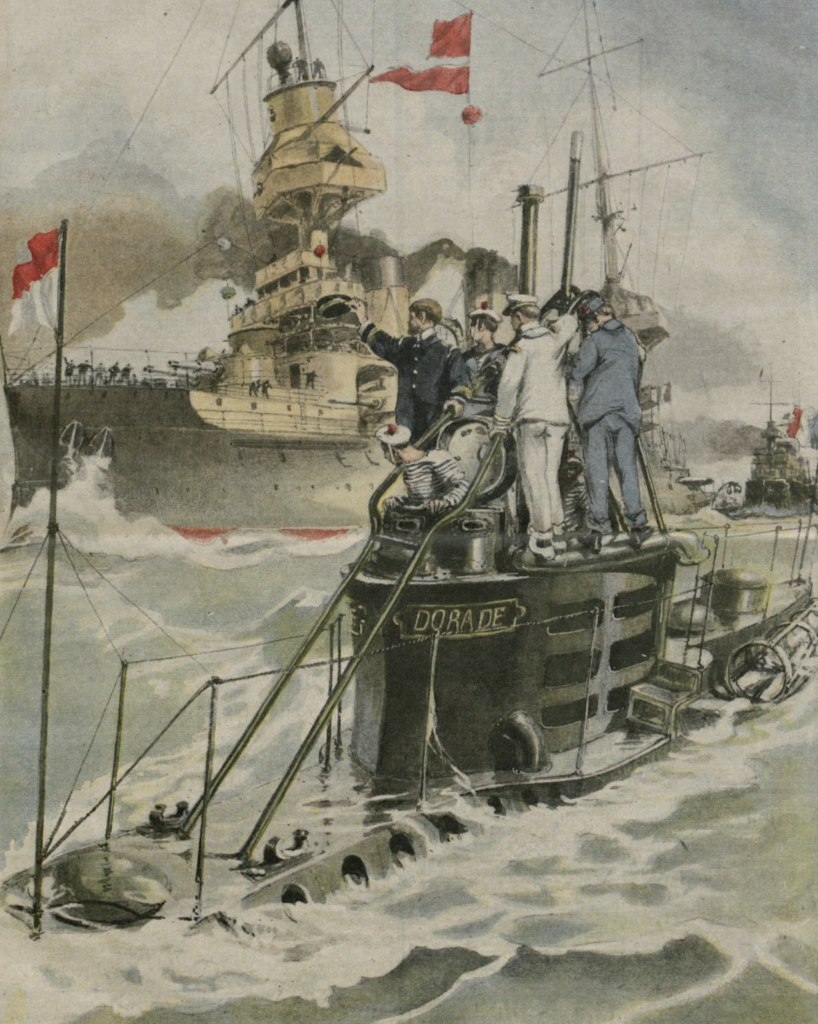

La Marine française tourne cette triste page de son histoire sous-marine en lançant la construction d’une nouvelle classe de bâtiments : la longue série des sous-marins de la classe Naïade conçus par l’ingénieur Gaston Romazzotti (1855-1915), neveu de Gustave Zédé. Les 20 bâtiments de cette classe recevront des noms d’animaux marins ou de poissons, qui leur vaudront le surnom de « fritures ». Ils seront parfois aussi surnommés « Noyades », jeu de mot bien peu mérité, aucun de ces navires ne connaissant, bien heureusement, le sort funeste du Farfadet et du Lutin.

Les sous-marins de la classe Naïade seront condamnés en 1913 et 1914, à la veille de la Première Guerre Mondiale, de nombreux bâtiments plus moderne prenant le relai, notamment les nombreuses unités des classes Pluviôse et Brumaire, dont le Curie qui va s’illustrer dans une attaque audacieuse de la flotte austro-hongroise à Pola dans l’Adriatique. Alors que le torpilleur de la fin du XIXe siècle s’efface au profit d’unités plus lourdes, la grande aventure du sous-marin est lancée.

Gravure BNF Gallica, Supplément du dimanche du Petit Journal, 13 septembre 1908.

En couverture : « Comment voient les sous-marins, la chambre du périscope », illustration du sous-marin Espadon, Gravure Léon Fillol, BNF Gallica, Supplément illustré du Petit Parisien, 1er juillet 1906.

Pour aller plus loin :

GAGET Maurice, La navigation sous-marine : généralités et historique, théorie du sous-marin, 1901.

GUICHARD François, Premières plongées, Vingt mille nautiques sous la mer, 2021