Eugène Collache

Une aventure au Japon, 1868-1869

Si Hollywood a mis en scène un officier américain embrassant la culture japonaise au cours de la révolte de Satsuma en 1877, trop peu nombreux sont ceux qui connaissent les événements ayant inspiré cette histoire : celle d’une poignée d’officiers français entraînés dans la guerre de Boshin, opposant en 1868 les troupes du Shōgun (ou Taïcoun), dirigeant de jure du Japon féodal, au parti visant la restauration du pouvoir impérial. A la suite du capitaine Jules Brunet, figure incontournable de cette grande aventure, figureront plusieurs officiers de marine, notamment l’Enseigne de Vaisseau Eugène Collache, dont nous vous restituons le récit publié en 1874 dans le journal Le Tour du Monde, précédé d’une introduction de l’éditeur. Seules entorses au texte de Collache, nous avons replacé les noms des militaires français qui se trouvaient censurés dans l’édition d’origine, et corrigé l’orthographe des toponymes japonais pour proposer une variante plus connue de nos lecteurs actuels.

Il y a une dizaine d’années, le gouvernement français avait envoyé à Edo, capitale du Japon, des officiers et des sous-officiers pour y enseigner aux troupes japonaises les règles et la pratique de notre art militaire. Mais de graves dissensions politiques agitaient le pays, et leur mission fut bientôt interrompue. La plupart des grands seigneurs japonais ou daïmios s’étaient insurgés contre le chef du gouvernement temporel ou Taïcoun, considérant l’institution du taïcounat, déjà vieille de trois siècles, comme une usurpation de la véritable souveraineté, celle du Mikado, réduit insensiblement à la vaine apparence du pouvoir spirituel.

La guerre civile prit des proportions formidables. Le Taïcoun, après avoir subi plusieurs défaites, se découragea, et, renonçant à la lutte, cessa de disputer le pouvoir. Toutefois quelques princes, notamment ceux d’Aizu, de Sendai et de Nambu, et l’amiral en chef, avaient persisté à défendre sa cause.

Au milieu de ces événements, l’un des officiers français, M. Brunet, et quatre sous-officiers attachés comme lui à la mission, résolurent de rester au service de l’amiral japonais, et s’éloignèrent d’Edo sur la flotte qui se dirigeait vers le Nord pour y appuyer les efforts des princes fidèles au taïcounat.

Deux autres officiers français, l’un M. Eugène Collache, auteur du récit que nous publions, l’autre M. Henri de Nicol, alors présents au Japon, désireux d’offrir à M. Brunet leurs concours, et de se joindre à lui, s’embarquèrent, le 29 novembre 1868 à Yokohama, sur la Sophie-Hélène, bâtiment de commerce affrété par M. V… négociant suisse. Ce petit navire, qui transportait des marchandises sous pavillon européen, relâcha d’abord au port de Samemura (village des Requins), dans la province de Nambu.

Les deux jeunes officiers avaient espéré y trouver l’armée des Tokugawa (c’est ainsi qu’on appelait les troupes de l’ancien parti du Taïcoun, tandis que les troupes des Daïmios insurgés étaient désignées sous le nom de Kangun). Mais, à leur vif désappointement, nos compatriotes apprirent qu’à la suite de nouveaux engagements les daïmios avaient soumis toute l’île de Nippon à leur autorité, et que ce qui restait des partisans du taïcounat s’était porté, ainsi que M. Brunet et les quatre sous-officiers, vers la plus septentrionale des grandes îles japonaises, l’île d’Ezo, avec l’intention de s’y fortifier et d’en faire désormais le centre de la résistance.

La Sophie-Hélène, poursuivant son voyage après avoir vendu quelques balles de tabac, se dirigea vers la ville d’Aomori, située au nord de l’île de Nippon, dans la province de Tsugaru.

Aomori est une ville d’environ quarante mille âmes. M. Collache et son ami y furent reçus à leur arrivée dans une ochaya (maison à thé), par l’un des ministres du prince de Tsugaru, ami de M. V….

Les Geishas (chanteuses), dit M. Collache, s’accompagnaient sur leur shamisen (guitare à trois corde et à manche très long). On faisait passer de main en main la tasse en porcelaine, mince comme une coquille d’œuf, et pleine de saké fumant (boisson fermentée faite avec du riz). On servait dans de petites soucoupes des œufs préparés de diverses manières, une sorte de rave conservée dans la saumure qu’on appelle coco, du poisson salé ou cru, des racines de bambou bouillies, des awabis, coquillages très estimés. Ce n’était que le premier service. On apporta ensuite devant chaque convive une petite table en laque haute d’un pied, supportant un grand bol en porcelaine plein de riz, de très petits poissons, puis une soucoupe contenant un morceau de poisson grillé. Chaque convive s’arma de petites baguettes pour puiser tantôt dans un bol, tantôt dans un autre. Des femmes agenouillées à quelques pas s’empressaient de remplir les bols de riz dès qu’ils étaient vides.

Quand les appétits furent calmés, on but un peu de thé et l’on se mit à fumer, tandis que recommencèrent les chants et la danse.

Le ministre voulut que les deux français fussent ses hôtes. On les conduisit à leurs chambres où étaient préparés les futons, matelas assez minces qui, avec une couverture ayant la forme d’un épais kimono (vêtement long à manches), forment la literie des Japonais.

Nous nous y allongeâmes tout habillés, dit M. Collache, en ayant soin de repousser l’incommode oreiller que l’on avait l’attention de placer à la tête du lit. C’est un petit billot de bois très haut et très étroit, supportant un coussinet de paille de riz recouvert d’une dizaine de feuilles de papier attachées ensemble par le milieu, et que l’on replie l’une sur l’autre quand elles cessent d’être propres.

M. Collache n’eut pas le loisir d’étudier longtemps les mœurs des habitants d’Aomori. Peu de jours après son arrivée, les officiers d’un navire américain avertirent M. V… qu’on avait envoyé de Yokohama l’ordre d’arrêter les deux français en route pour Ezo. Il n’avait d’autre parti à prendre que la fuite. Pendant la nuit, une barque le conduisit à bord du navire américain.

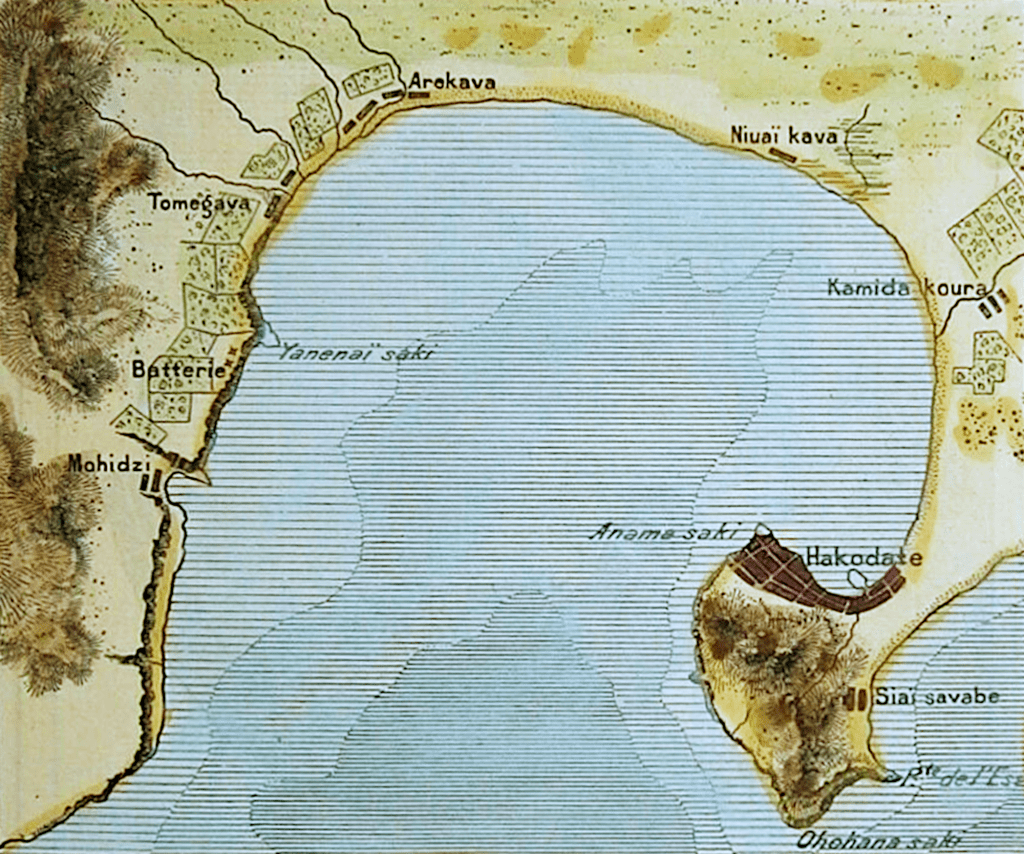

Le lendemain, le navire était à l’ancre dans la baie de Hakodate, qui partage avec la ville de Matsumae, située sur la côte sud-est, l’honneur d’être la capitale de l’île d’Ezo. C’était le but même que M. Collache et son compagnon s’étaient proposés d’atteindre.

Ils trouvèrent à Hakodate leurs compatriotes occupés d’un plan de défense de l’île, avec le gouverneur, le sous-gouverneur, l’amiral et le général japonais. On avait d’abord obtenu des daïmios un traité de paix, et l’on avait l’espoir qu’en s’établissant à Ezo, on pourrait y fonder une sorte de colonie franco-japonaise, capable avec le temps, et la France aidant, de lutter de travail, de civilisation et de progrès avec le Nippon. Mais ces premières conventions ayant été réduites à néant, on ne pouvait douter que l’on ne fût exposé à une attaque très prochaine de la flotte des Kangun. On n’avait, d’ailleurs, qu’un petit nombre de navires, et les ennemis venaient d’acheter des Américains une forte canonnière blindée, à éperon et à tourelle. Cependant, on ne perdit pas encore courage. Le plan de défense ayant été définitivement arrêté, les Français se partagèrent les travaux les plus importants. M. Brunet alla relever les fortifications de l’autre grande ville d’Ezo, Matsumae ; les sous-officiers eurent à former des recrues et des cavaliers, à mettre en état l’artillerie, etc. M. Henri de Nicol se chargea d’organiser la flotte. M. Collache eut pour mission spéciale d’organiser les travaux de défense le long de la chaîne des montagnes volcaniques qui protègent Hakodate.

Pendant la saison rigoureuse de 1868-1869, M. Collache, séparé de ses compatriotes, se donna tout entier à cette tâche difficile. Il se voyait près de l’achever, lorsqu’il reçut l’avis de retourner immédiatement à Hakodate.

Ici nous le laissons raconter lui-même, jusqu’à la fin, la suite de son aventure.

* * *

Les fortifications étaient partout presque entièrement terminées, et il ne restait plus à exécuter que quelques travaux de détail. Un jour, le 29 avril 1869, comme j’y faisais mettre la dernière main, je reçus une lettre de mon ami Henri de Nicol, qui me priait de venir au plus vite à Hakodate. On était prêt à s’y réunir en conseil, à la suite de ce rapport d’espions récemment arrivés.

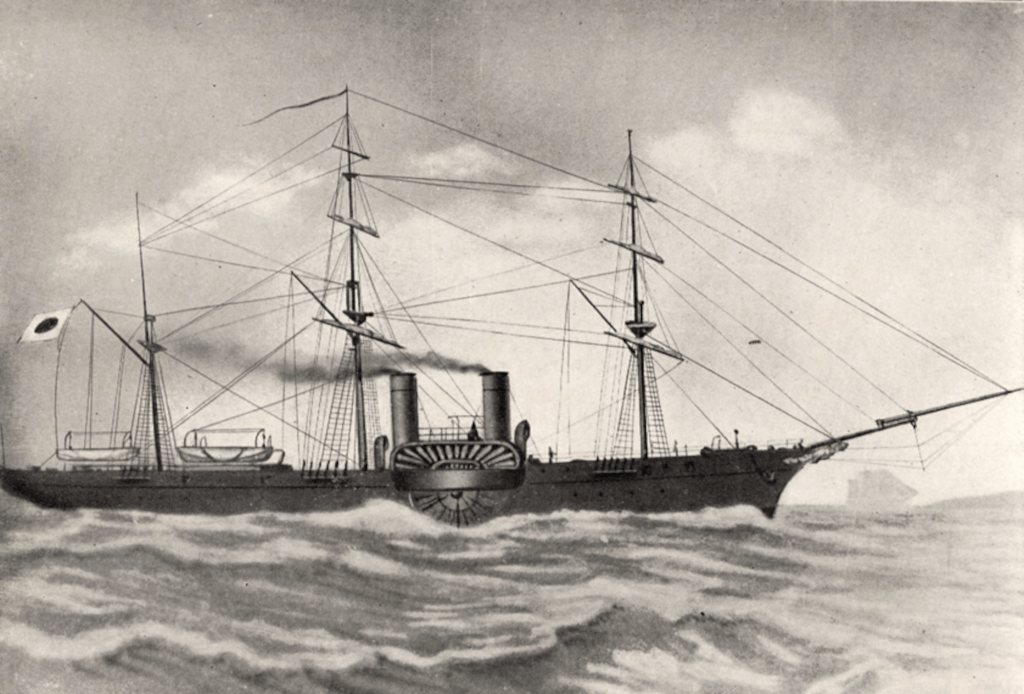

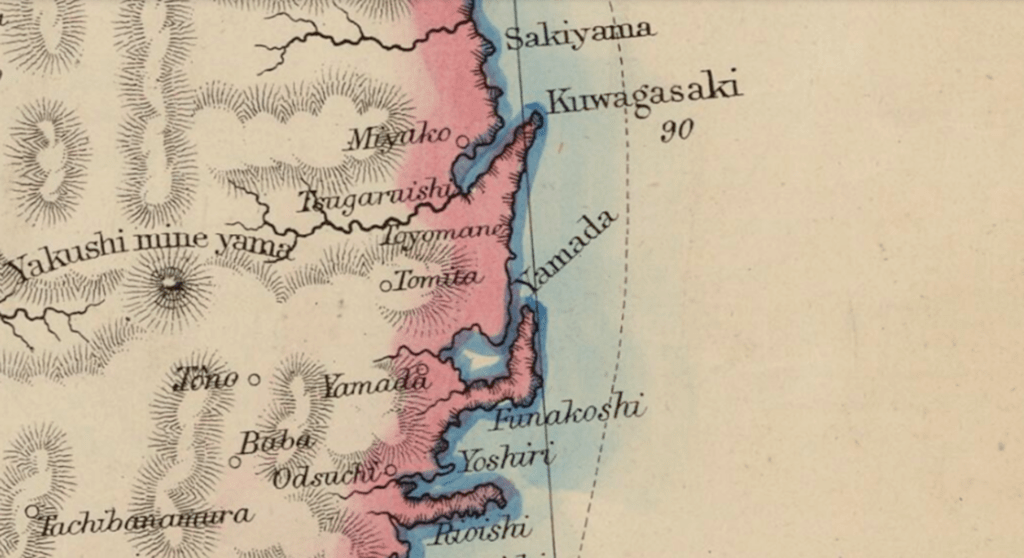

Je partis aussitôt, et après une nuit passée à cheval par un affreux temps de neige, j’arrivai à Hakodate, le lendemain à la pointe du jour. J’allai réveiller mon ami Henri de Nicol ; il me mit en quelques mots au courant de la situation. La flotte ennemie, composée du navire blindé acheté aux Américains, du Kasuga Maru, corvette achetée à la Hollande, de trois petits avisos de transport (en tout huit navires), était, disait-on, réunie à Miyako, petit port de la province de Nambu. D’après plusieurs rapports et ce que nous savions par nous-mêmes de la négligence ordinaire aux Japonais, nous pouvions espérer que nos ennemis laisseraient, un jour ou l’autre, leurs navires presque dépourvus de gardiens. Il s’agissait de discuter si l’on ne devrait pas tenter une surprise, c’est-à-dire se décider à prendre l’offensive, au lieu de s’en tenir au rôle défensif. A la vérité, il fallait emmener nos navires et laisser ainsi l’île privée de ses plus sûrs moyens de défense ; mais d’autre part, quel avantage que celui d’anéantir la flotte des ennemis et de les mettre dans l’impossibilité de nous attaquer !

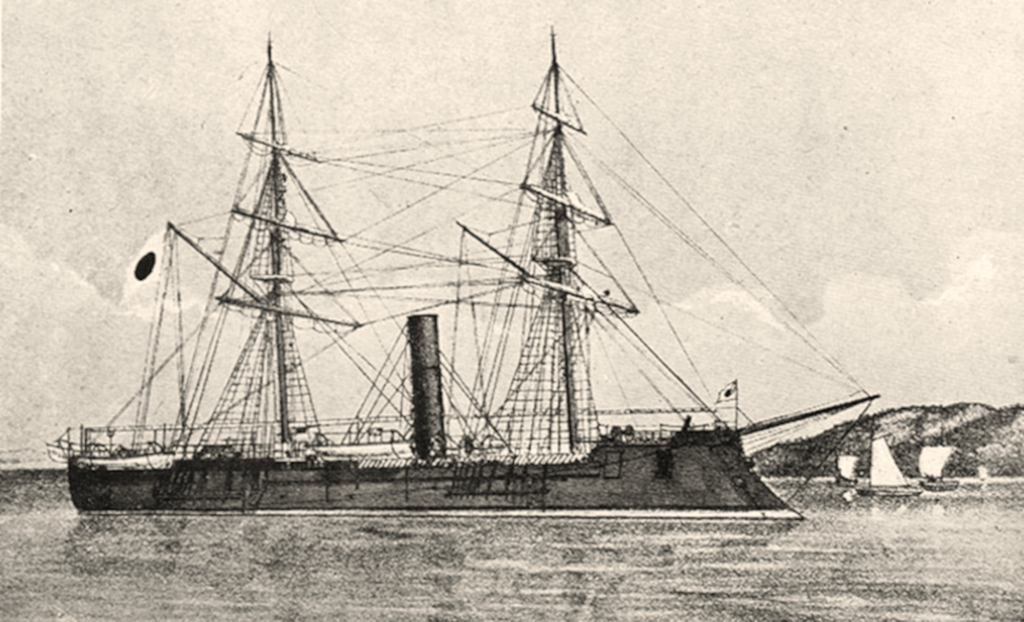

La question fut sérieusement débattue et discutée sous tous ses aspects entre Henri de Nicol, Marlin, Fortant, l’amiral japonais Arai Ikunosuke, le commandant de notre corvette, le Kaiten, et moi.

A l’unanimité, nous décidâmes de nous porter à l’attaque de la flotte ennemie avec nos trois navires de combat. C’étaient le Kaiten, corvette à roues, armée de vingt-deux canons de divers calibres, qui devait être montée par Henri de Nicol et Arai ; l’Aschwelotte, que je devais commander, aviso armé de cinq canons dont quatre lisses sur les côtés, et à l’avant un fort Armstrong à pivot ; le Banryū, armé de six canons de douze en bronze, dont on laissait la direction au commandant japonais, aidé pour le service de l’artillerie par un ancien quartier-maître canonnier de la marine de l’Etat qui était venu nous offrir ses services. En outre des équipages, il fut décidé qu’on embarquerait sur chaque navire un certain nombre de soldats de l’armée de terre, qui avec leurs terribles sabres feraient d’excellents abordeurs. Nous comptions beaucoup sur l’abordage, auquel nos hommes avaient été activement exercés, pour nous emparer successivement des navires ennemis.

Toutes ces dispositions arrêtées, l’avis général fut qu’il fallait partir le plus tôt possible, car la flotte ennemie ne devait peut-être pas séjourner longtemps à Miyako, et la rencontrer sous vapeur nous eût donné, vu sa force, tout le désavantage de la position. Un exprès fut envoyé à M. Brunet pour lui donner avis des événements, lui notifier le résultat du conseil et lui demander sa sanction.

Nous reçûmes immédiatement une lettre approuvant pleinement nos projets. Il ne restait plus qu’à nous mettre en route ; mais nous comptions sans l’immense orgueil de l’amiral en chef. Offensé de n’avoir pas été consulté, il chercha toute sortes de prétextes pour retarder notre départ. Mais M. Brunet s’empressa d’aller conférer avec lui et parvint à lui faire comprendre les dangers que pourrait causer son opposition. Les abordeurs que nous attendions avec impatience nous furent enfin envoyés, et immédiatement on les distribua à bord des trois navires. J’en avais trente à bord de l’Aschwelotte, avec quarante hommes d’équipage.

Tous les derniers apprêts de charbon et de vivres furent terminés dans la soirée du 1er mai, et le 2, à une heure du matin, nous quittions par une nuit noire la rade d’Hakodate. En sortant, le Kaiten s’embarrassa dans les passes, ce qui fut cause que nous fûmes surpris par le jour à un mille à peine de la ville. Hakodate, éclairée par un beau soleil de printemps, se dégageait lentement des brumes de la nuit ; ses maisons apparaissaient l’une après l’autre pour se fondre bientôt dans une même grosse tache blanche qui peu à peu disparut à son tour au-dessous de l’horizon.

Je ne me doutais pas que je voyais Hakodate pour la dernière fois.

Nous marchions en ligne de file, le Kaiten en tête, suivi de l’Aschwelotte, et le Banryū fermant la marche ; l’air était pur, et la mer calme comme les eaux d’un lac ; nous filions rapidement sur ce miroir uni ; aussi ne tardâmes-nous pas à arriver à la hauteur de Samemura, qui avait été notre première étape au départ de Yokohama. Pour nous mettre au courant des nouvelle, nous nous approchâmes de la côte, en arborant le pavillon de nos ennemis, et une embarcation du Kaiten fut détachée pour aller prendre des renseignements à bord des diverses jonques de pêcheurs mouillées près de terre.

Ces renseignements corroborèrent ceux qu’avaient donné nos espions et qui nous avaient décidé à entreprendre l’expédition. L’embarcation était retournée à bord du Kaiten, qui se remettait déjà en marche, lorsque je vis une des barques du pays se détacher de terre et venir à nous à force de rames. Je restai stoppé pour l’attendre, et bientôt montèrent à bord des yakunin (fonctionnaires civils et militaires) que j’avais vus lors de notre séjour à Samemura. Ils venaient nous présenter leurs compliments ; mais en me voyant à bord ils furent stupéfaits, car, trompés par le pavillon, ils nous avaient réellement pris pour des navires Kangun.

Nous leurs expliquâmes notre ruse et leur méprise, et tout en causant je fis mettre en avait pour joindre le Kaiten, qui à son tour avait stoppé pour nous attendre. Je ne tenais naturellement pas à ce qu’une indiscrétion de ces yakunin pût, en prévenant nos ennemis, apporter des obstacles à nos projets. Je préférai donc les retenir prisonniers, tout en les traitant, d’ailleurs, avec autant d’égards que possible : je leur signifiai ma détermination, qu’ils acceptèrent de fort bonne grâce en comprenant le motif ; et comme nous n’étions pas trop au large sur l’Aschwelotte, je les fis monter à bord du Kaiten.

L’embarcation qui les avait amenés essaya de nous suivre quelque temps, ceux qui la montaient pensant que nous allions stopper de nouveau ; mais voyant que nous continuions notre route, et qu’ils se consumaient en vains efforts, les bateliers se décidèrent à retourner vers la terre, ne comprenant probablement rien au caprice de leurs passagers.

Les hommes que j’avais envoyés conduire mes prisonniers sur le Kaiten m’annoncèrent la conformité des renseignements pris auprès des pêcheurs avec ceux que nous avions déjà. Ils étaient de plus chargés de me dire de la part de M. Henri de Nicol qu’un navire ennemi devait être occupé, dans une baie voisine, à faire du charbon, et qu’il serait peut-être bon d’essayer de m’en emparer. Je me dirigeai aussitôt dans la direction indiquée, facile à suivre, puisque de la distance où nous étions on voyait tous les replis de la côte ; mais comme j’approchais de l’entrée, une brume épaisse à ne pas y voir à deux pas nous enveloppa brusquement. Je fis stopper aussitôt, et remis le cap vers le large en marchant le plus doucement possible et la sonde à la main. Bien me prit d’avoir diminué ma vitesse, car, mal renseigné par une carte japonaise de la baie, nous allâmes donner en plein sur une succession de petites roches à fleur d’eau que la brume nous avait empêchés de voir. Devant, derrière, partout, autant qu’à défaut de la vue nous pouvions en juger par le clapotis de l’eau, nous devions être entourés de récifs.

Par bonheur, à la faveur d’une éclaircie rapide comme un éclair, nous vîmes à peu de distance plusieurs barques de pêche. Nous les hélâmes, et l’une d’elles nous ayant accostés, nous prîmes à bord un des hommes qui la montaient pour nous servir de pilote. Cet homme nous affirma qu’il n’y avait pas de navire dans la baie que nous voulions explorer : il ne nous restait donc qu’à sortir au plus tôt du milieu des roches, ce qui heureusement s’effectua sans accidents, la brume s’étant dissipée aussi rapidement qu’elle était venue. Nous rejoignîmes le Kaiten qui nous attendait, et nous reprîmes notre route vers Miyako.

Le malheur nous poursuivait. Dans la nuit nous fûmes brusquement assaillis par un vent épouvantable accompagné d’une mer devenue affreuse. Les vagues courtes et hachées, hautes et dures, se heurtaient en tous sens ; le vent, tournant continuellement, faisait le tour du compas : tous ces indices dénotaient que nous avions affaire à la queue d’un cyclone passant probablement assez près de nous. Nous parvînmes à tenir la cape sèche, mais les violentes secousses éprouvées par le bateau, dont toutes les membrures craquaient, causèrent à la machine des avaries graves. Toute la nuit et toute la journée du lendemain, nous restâmes ainsi ballotés par des lames monstrueuses qui menaçaient à chaque instant de nous engloutir. Dès les premières rafales les trois navires s’étaient perdus de vue. La seconde nuit, le vent tomba complètement, et le calme plat succéda sans transition à la tempête.

Nous nous trouvions dans une situation des plus mauvaises : notre machine avait beaucoup souffert, et dès le début de la tourmente j’avais été obligé de faire jeter à la mer tout le charbon qui encombrait notre pont, les soutes étant trop petites.

Cependant la tempête nous avait poussés dans la direction de Miyako, et nous nous trouvions à peu près à la hauteur de ce port. Comme c’était là notre destination, j’étais sûr de voir rallier le Kaiten dès que le temps le permettrait. En effet, le 5 à la pointe du jour, on apercevait à l’horizon son panache de fumée, et lui-même ne tardait pas à venir à portée de voix. Quant au Banryū, il avait disparu sans qu’il nous fût possible de savoir ce qu’il avait pu devenir.

Le Kaiten, plus fort que l’Aschwelotte, avait supporté sans accidents la tempête. Je mis Henri de Nicol au courant de ce qui m’était arrivé et de l’impossibilité où j’étais de combattre dans ces conditions. Il fut résolu alors que, dépassant Miyako, nous irions sous faux pavillon dans un port voisin situé plus au sud, où nous avions toutes les chances de ne pas trouver de navires ennemis, et où je pourrais me réparer. Quelques heures après, en effet, nous entrions dans une petite baie bien abritée, le Kaiten portant pavillon américain, et l’Aschwelotte pavillon russe. Nous nous accostâmes l’un l’autre, et tandis que l’on réparait la machine, l’équipage était occupé à embarquer du charbon dont le Kaiten avait ample provision.

Trompé par nos pavillons, le nanochi, maire du petit village que l’on voyait au fond de la baie, escorté par quelques yakunin, vint pour visiter nos navires avec la curiosité de gens qui n’avaient probablement jamais vu d’européens. Il va sans dire que nous les fîmes rester au large ; je profitai toutefois de leurs obligeantes offres de service pour me faire apporter de l’eau fraîche.

Quand le mécanicien m’eut prévenu que la machine était réparée aussi bien que possible, et d’autre part, quand j’eus jugé ma nouvelle provision de charbon suffisante, nous levâmes l’ancre et nous nous dirigeâmes vers Miyako, prêts cette fois à engager la lutte. Mais, hélas ! tous ces retards successifs devaient causer notre perte ! Au milieu de la nuit ma machine se détraqua de nouveau ; toutefois, comme elle pouvait fournir encore une moyenne de trois nœuds, de concert avec de Nicol, nous jugeâmes préférable de laisser le Kaiten aller en avant et commencer l’attaque, tandis que l’Aschwelotte, moins rapide, arriverait au milieu de l’action et déciderait la victoire, grâce à ses troupes fraîches.

Le 6 mai au matin, la mer était devenue aussi calme que lors de notre départ de Hakodate ; un soleil étincelant faisait briller les culasses de nos canons et resplendir comme autant d’éclairs les lames des sabres que mes Japonais, plein d’ardeur, préparaient déjà pour le combat. Nous étions à deux milles environ de l’entrée de la rade de Miyako, et le Kaiten, entré déjà dans les passes, venait de disparaître à nos yeux. Tout à coup le premier coup de canon vint faire bondir les cœurs dans toutes les poitrines ; son grondement retentit ainsi sans discontinuer pendant une vingtaine de minutes, tandis qu’une épaisse fumée s’élevait au-dessus de la langue de terre qui masquait l’entrée de la baie. Nous étions, mes hommes et moi, dans un état de surexcitation facile à comprendre. Là, à quelques centaines de mètres, on se battait, et nous ne voyions rien ; on se battait, et nous n’étions pas là ! Nous maudissions les avaries de la machine qui nous mettaient ainsi en retard. Je faisais forcer la marche le plus possible, et nous commencions enfin à venir sur le bord pour gagner l’entrée de la baie, quand la canonnade cessa. Bientôt, le Kaiten, poussant ses feux, comme le dénotait l’épaisse fumée que vomissait sa cheminée, sortit de la baie, et, rasant la côte, se dirigea vers le nord de toute sa vitesse. Stupéfait, je fis aussitôt hisser un signal pour demander des nouvelles ; pas de réponse. J’appuie mon signal de coups de canon ; pas de réponse encore, et cependant nous étions tellement près qu’à l’œil nu on devait facilement distinguer le signal. Ne sachant que croire et voulant à toute force savoir à quoi m’en tenir, je fis revenir en plein sur tribord pour essayer de couper la route au Kaiten. Mais, grâce à sa vitesse supérieure, il passa devant nous et ne tarda pas à se perdre à l’horizon.

Je ne savais que penser ni que faire, quand, me retournant, je restai muet de saisissement au spectacle inattendu qui frappa mes regards : derrière nous les navires ennemis, sortis de la baie pendant notre manœuvre pour joindre le Kaiten, s’avançaient en ordre de bataille : en tête était le blindé à éperon le Stonewall ; un peu plus en arrière et par sa hanche de tribord, le Kasuga-Maru ; derrière, trois avisos en ligne de front. Nous avions sur nous toute l’escadre ennemie. Il fallait aviser de suite. Notre vitesse si faible ne nous permettait pas de songer à la fuite. D’autre part, si nous attendions le combat, le blindé allait, dans quelques minutes, d’un coup terrible de son éperon, que nous ne pouvions éviter, nous couler sur place sans nous laisser la consolation suprême de lutter avant de mourir. Le mieux était de profiter de notre légère avance sur l’ennemi pour nous jeter à la côte, débarquer tout et faire sauter le navire pour l’empêcher d’être pris. Nous courions ainsi la chance de nous sauver dans les montagnes de Nambu, après avoir déposé tout notre attirail de guerre, ou peut-être même de décider en faveur des Tokugawa un mouvement insurrectionnel des provinces de Sendai et de Nambu, et de changer ainsi complètement la face de la lutte.

En tout cas, il ne pouvait jamais nous arriver pis que ce qui nous attendait en restant à bord. Mon avis fut immédiatement adopté par la majorité des officiers japonais. Je fis donc aussitôt mettre le cap sur une petite plage, qui, située presque en face, sur la côte, se trouvait être la plus proche de nous ; j’employai le temps qui nous restait encore à faire dessaisir les embarcations et à y faire embarquer les objets de première nécessité, c’est-à-dire les armes et les munitions. Malheureusement, les Japonais n’avaient pas de biscuits, et il nous était impossible de nous charger des sacs de riz, seule provision qu’il y eût à bord.

Bientôt un craquement se fit entendre, les mâts fléchirent fortement sur l’avant ; l’Aschwelotte était échoué à une trentaine de mètres de la grève. Ce fut alors un désordre indescriptible : tout ce qui ne pouvait être emporté était brisé, jeté à la mer ; on enclouait les canons, on broyait à coups de masse les pièces de la machine. C’était un pêle-mêle, une confusion indescriptibles. Maintenir l’ordre était difficile ; j’étais seul au milieu de soixante-dix japonais hors de leur sang-froid. Il me fallait être partout presque en même temps ; ici, on se battait pour entrer dans les embarcations à peine amenées, et je n’avais pas trop de toute mon énergie pour ramener une peu de calme et empêcher une précipitation qui n’eût pas manqué d’entraîner des accidents ; là, des malheureux cherchaient à noyer dans l’ivresse, non pas la crainte de la mort, mais la douleur d’être vaincus sans combat : à travers tout ce désordre, le revolver au poing, je parcourais le pont pour faire jeter devant moi, à la mer, les tonneaux de saké défoncés.

Les premiers canots poussèrent enfin ; une partie des hommes devait les ramener, tandis que les autres attendraient sur la plage.

Sauf deux ou trois endroits où l’escalade, quoique très difficile, pouvait être possible, la falaise ne présentait que des murailles à pic ; à droite, en même temps que l’escarpement était moins raide, un repli de rocher pouvait nous garantir du feu que l’ennemi ne pouvait tarder à ouvrir contre nous ; j’aurais voulu que tout le monde passât de ce côté ; je donnai des ordres, et les trois quarts des hommes débarqués attendaient déjà leurs camarades, quand pris d’une terreur panique à la vue des navires ennemis d’abords masqués par la coque de l’Aschwelotte, nos hommes abandonnent les canots, courent tous à la débandade et, s’accrochant au hasard aux flanc de la falaise, commencent, avec mille difficultés, une ascension presque partout impossible. En un instant je me débarrasse d’une partie de mes habits, je me laisse glisser à la mer, et, tenant mes armes en l’air d’une main tandis que je nage de l’autre, j’arrive en quelques brasses sur la grève, où je ne tarde pas à retenir, en les intimidant, assez de fuyards pour le service des embarcations, qui me ramènent à bord. Une demi-heure après, tout le monde était débarqué.

J’avais quitté le dernier le navire, après avoir mis le feu à une longue mèche soufrée communiquant avec la cale, où j’avais fait entasser toutes les gargousses et toutes les cartouches que nous ne pouvions emporter.

Une fois à terre, nous commençâmes à gravir la falaise en nous accrochant aux aspérités des rochers, aux rares touffes d’herbe, à tout ce qui pouvait présenter quelques points d’appui. Nous ne laissions derrière nous qu’un homme trop ivre pour pouvoir nous suivre.

A peine étions-nous engagés dans cette sorte de chemin creux, que le Stonewall et le Kasuga-Maru, qui jusqu’alors nous avaient observés sans nous inquiéter, commencèrent sur nous le feu de leur artillerie. Heureusement ils n’avaient sans doute de mitraille ni l’un ni l’autre : le Stonewall tirait des boulets pleins de trois cents livres, et le Kasuga-Maru des obus. Nous ne perdîmes que deux hommes, de ceux qui, contrevenant à mes ordres, ne m’avaient pas attendu et avaient pris un autre chemin. L’un, atteint en plein corps par cette masse énorme de fer, fut littéralement broyé ; le boulet passa par-dessus la tête de l’autre, mais, en s’enfonçant dans le sol au-dessus de lui, il détacha quelques graviers qui, tombant sur le front du malheureux, lui firent faire un brusque mouvement en arrière ; il perdit l’équilibre et tomba d’une hauteur d’une dizaine de mètres sur les galets, où il se brisa le crâne.

Après une ascension des plus pénibles nous arrivâmes au haut de la falaise, et nous assîmes un moment dans les fourrés qui la couvraient pour reprendre haleine. En même temps une épaisse colonne de feu et de fumée se fit entendre, l’air fut obscurci par une masse de débris de toute sorte qui passaient par-dessus notre tête et allaient tomber à une grande distance : l’Aschwelotte venait de sauter.

Dans la prévision que l’ennemi allait envoyer à notre poursuite ses troupes de débarquement, je me hâtai de donner le signal du départ. Nous avançant alors avec des difficultés inouïes à travers les fourrés, nous gravîmes une chaîne de collines très boisées au bas desquelles, de l’autre côté, nous nous reposâmes sur les bords d’un frais ruisseau.

Il était environ midi, la chaleur était accablante, nous n’avions rien mangé depuis vingt heures et notre appétit était encore excité par la marche forcée que nous venions de faire. Nous n’avions pas de provisions. Il s’agissait donc de nous éloigner au plus tôt de la côte et de chercher un village où il nous fût possible de nous reposer et de manger. D’ailleurs, je m’attendais toujours à une attaque et je voulais l’éviter, vu l’état de fatigue et d’abattement de mes hommes.

Devant nous s’élevait une montagne toute couverte d’herbes, mais aucun arbre ne préservait des rayons du soleil le sentier que nous voyions serpenter et qu’il nous fallait suivre.

Nous commencions à gravir lentement cette côte brûlante, quand les fourrés de la colline opposée se couvrirent de flocons de fumée, et tout à coup, nous fûmes assaillis par une grêle de balles. Pendant tout le temps que dura l’ascension de cette colline où rien ne nous abritait, les balles ne cessèrent de pleuvoir, heureusement sans atteindre personne ; pour nous, c’était à peine si nous pouvions tout en courant riposter à des ennemis invisibles.

Nous gagnâmes enfin un petit mamelon boisé qui commandait la route et les plaines environnantes. Je commandai aussitôt de faire halte et je disposai mes hommes en tirailleurs, en leur recommandant de se coucher à terre. Nous restâmes ainsi pendant environ trois heures, autant pour nous reposer que pour attendre l’attaque de l’ennemi dans une position avantageuse. Après ce temps, jugeant qu’il avait dû cesser sa poursuite, et comme la faim commençait à nous tourmenter d’une façon cruelle, je donnai l’ordre de se remettre en marche.

Nous suivîmes au hasard une petite route boisée, et au bout de deux heures de marche, nous arrivâmes, rompus de fatigue, près d’un petit village délicieusement caché dans le creux d’un vallon. Nous nous répartîmes aussitôt entre les diverses maisons, demandant à manger, car c’était là notre besoin le plus pressant. Quelle ne fut pas notre déception quand nous apprîmes par le propriétaire de la plus belle des maisons où j’étais entré avec les officiers japonais, qu’on ne trouverait pas un seul grain de riz dans tout le village ! Il fallut nous contenter d’une sorte de petite graine jaunâtre assez fade, dont mes Japonais même, autrefois bien nourris à Edo, ne soupçonnaient pas l’existence. Heureusement un vigoureux appétit nous la fit trouver excellente, de même qu’un vieux coq qu’on nous avait procuré à un prix fabuleux et que je partageai avec les officiers japonais. J’avais expressément défendu à mes hommes de prendre quoi que ce fût aux paysans sans le payer ; mais comme ces braves gens n’avaient pas un zeni dans leurs poches, la mienne, un peu mieux garnie, subvint à toutes les dépenses. Je donnai même à chacun d’eux de quoi acheter des tabi (chaussettes), des waraji (chaussures de route en paille grossière), des serviettes, des pipes, du tabac, en un mot, la série des petits objets indispensables à tout Japonais.

Aussitôt notre appétit satisfait, la fatigue se fit sentir à son tour ; entassés les uns sur les autres dans deux petites pièces, nous nous allongeâmes avec bonheur à côté de nos armes. Pour plus de sûreté, chaque moitié des abordeurs forma, pendant toute la nuit, à tour de rôle, autour de la maison, un cordon de sentinelles qui devait nous prévenir à la moindre alerte ; puis, la fatigue triomphant des inquiétudes qui nous agitaient tous, nous ne tardâmes pas à nous endormir du plus profond des sommeils.

Le lendemain en me réveillant, ma première pensée fut de prendre le parti sur ce qu’il nous restait à faire. Je réunis les officiers japonais et je les priai de discuter entre eux cette question sur laquelle, moins au courant des ressources du pays, je ne pouvais leur donner que des conseils. Mon sentiment était, puisque, renseignement pris, le pays était dans la tranquillité la plus complète, que le mieux serait de se dépouiller de tout attirail militaire : les Japonais, déguisés en paysans, se disperseraient ensuite pour regagner chacun le lieu où il croirait devoir se rendre. Quant à moi, je ne pouvais jouer le même rôle, je me livrerais aux mains de mes ennemis, car, sûr d’avance d’être pris, le mieux était de me livrer tout de suite.

Mes Japonais, soit que réellement ils jugeassent mon plan impraticable, soit plutôt qu’ils fussent abattus par la défaite et les souffrances de la veille, étaient d’avis, au contraire, de se constituer prisonniers tous en masse, en se recommandant à la clémence du vainqueur. Je considérai cette disposition d’esprit comme un manque de courage et je le reprochai vivement ; « mais après tout, leur dis-je, je ne suis pas Japonais, faites comme vous l’entendrez » ; puis, sans écouter leur réponse, je donnai le signal du départ pour gagner au bord de la mer un autre village peu distant, où nous devions trouver du riz et des provisions de toute espèce en abondance. Quelques heures après, nous arrosions de saké un excellent repas à la japonaise.

Comme après dîner je fumais sur la plage, la vue de barques de pêche mouillées dans la baie me fit venir l’idée que l’on pourrait peut-être trouver, en payant bien, une jonque qui consentirait à nous ramener à Hakodate. Je rentrai aussitôt pour faire part de mon idée au commandant japonais et le prier de se charger des négociations.

Ma demande eut l’air de l’embarrasser beaucoup, et il essaya d’abord de me démontrer par une foule de mauvaises raisons l’impossibilité de mon projet. Enfin, sur de nouvelles instances de ma part, il finit par m’avouer qu’à la suite du conseil qu’ils avaient tenu entre eux, ils avaient écrit pour se remettre entre les mains du prince de Nambu. Partir en ce moment était donc impossible pour eux ; et si je partais, comme j’étais mentionné sur leur lettre, j’attirerais la colère du prince au lieu de la bienveillance sur laquelle ils étaient en droit de compter, puisque ce prince n’avait abandonné leur parti qu’à la suite de défaites successives. En présence de cette déclaration, je n’avais qu’à me résigner et à sacrifier mon intérêt privé à l’intérêt général de ces braves gens, dont je me considérais comme solidaire et en quelque façon responsable.

Le lendemain, nous vîmes arriver quatre yakunin, qui eurent avec nos chefs japonais une longue conférence. Après beaucoup de compliments de condoléances, ils déclarèrent que le prince de Nambu, leur maître, nous recevait sous sa protection et s’engageait à nous conduire à Edo entre les mains des impériaux, sans qu’il nous fût fait aucun mal, et toutes les dépenses de la route restant à sa charge.

Tous mes hommes furent ensuite appelés, et, les uns après les autres, ils vinrent rendre leurs armes. Moi seul, qui ne m’étais pas rendu, je fus autorisé à conserver les miennes. Si l’on considère de quelle importance est au Japon le port du sabre, on comprendra que c’était agir vis-à-vis de moi avec la plus grande délicatesse. Je dois dire d’ailleurs que, pendant tout le temps que je fus entre les mains des officiers du prince de Nambu, je n’eus qu’à me louer de toutes leurs prévenances et de toutes leurs attentions pour moi.

Une fois les armes rendues, on nous divisa en trois bandes, qui devaient se suivre à un jour de distance. L’une partit de suite ; j’étais, ainsi que les chefs japonais, de la bande qui devait partir le lendemain. Au petit jour arrivèrent, escortés par des soldats, une trentaine de chevaux et de bœufs surmontés d’un bât, et chacun choisit sa monture suivant son goût. J’avoue que je ne pus m’empêcher de rire en voyant mes Japonais juchés sur les bêtes à corne qu’ils avaient presque toutes choisies, ne sachant pas monter à cheval. Les gardes qui nous escortaient, et nous en avions deux chacun, marchaient à pied de chaque côté de notre monture.

La caravane se mit en marche, se déployant en longue file le long de la route ; à entendre les éclats de rire et les lazzis soulevés par chacun des accidents qui arrivaient à ces cavaliers novices, on nous eût pris bien plutôt pour des gens en partie de plaisir, que pour des prisonniers de guerre conduits sous escorte à leur destination. Mais notre gaieté fut de courte durée, car bientôt une averse épouvantable vint nous percer jusqu’aux os, d’autant plus facilement que dans la précipitation du débarquement nous avions à peine pris de quoi nous couvrir. A la pluie succéda un petit vent froid qui acheva de nous glacer.

Par bonheur nous ne tardâmes par à arriver dans le village où nous devions passer la nuit. Nous fûmes installés dans un temple, la maison la plus confortable de tout le village, et bientôt un bon feu et un bon repas arrosé de tasses de saké nous rendirent toute notre gaieté. Comme nous finissions de souper, parurent deux officiers du prince de Nambu, qui après de nombreux compliments, m’offrirent de la part du prince, des volailles, des œufs et du saké.

Jusqu’à notre arrivée à Yedo, je reçus ainsi que tous les jours un nouveau présent de ce généreux prince. Le lendemain nous reprîmes notre route vers Morioka, capitale de Nambu, que nous mîmes en tout quatre jours à atteindre. Il est vrai que le pays, très montagneux et très boisé, ne nous permettait pas de faire beaucoup de chemin en un jour. Mais que de ravissants points de vue dans cette succession de collines couvertes de forêts ! De distance en distance, nous rencontrions dans les vallons de gracieux villages coquettement assis au bord de clairs ruisseaux. Les versants des collines environnantes, cultivées avec soin, fournissaient les aliments nécessaires à ces paysans heureux de leur vie simple et frugale, et qui nous regardaient passer, étonnés qu’on pût s’occuper d’autre chose que de tirer du sein de la terre les germes bienfaisants que Dieu y a mis pour tous.

A Morioka, grande ville de cent cinquante mille âmes, on nous campa par moitié dans deux temples voisins situés au milieu de la ville. Là, on nous envoya une foule de marchands de toute sorte pour que nous pussions nous munir des divers objets qui nous seraient nécessaires pendant notre route jusqu’à Edo.

Le prince avait fait remettre généreusement à chacun des officiers japonais et à moi une somme de dix ryō (quatre-vingts francs) et cinq ryō à chacun des soldats ou matelots. Pendant les quarante-huit heures que nous passâmes à Morioka, nous reçûmes de nombreuses visites des officiers du prince qui venaient tous nous témoigner la plus vive sympathie.

Combien en ai-je vu qui pleuraient sur les malheurs de la patrie ! C’était pour nous une bien grande satisfaction que ces témoignages d’intérêt et d’affection, et surtout la délicatesse pleine de tact avec laquelle ces officiers cherchaient à nous faire oublier notre triste situation ! Emportant d’eux et de leur caractère le meilleur souvenir, nous les quittâmes pour continuer notre route vers Edo.

Nous n’étions plus alors divisés qu’en deux bandes, chacune d’environ deux cents personnes en comptant nos nombreux gardiens, les conducteurs de chevaux et les porteurs de kago (palanquins à l’usage du peuple). Un de ces kago m’était destiné ; toutefois je faisais à pied une bonne partie de la route, autant pour me donner l’exercice nécessaire qu’afin de mieux admirer le pays, car le balancement perpétuel de mon kago me portait de suite au sommeil.

La campagne était magnifique, la route que nous suivions était bordée de hauts mélèzes dont l’ombre rafraichissante nous garantissait des atteintes trop vives d’un soleil de mai. Le pays, ouvert tantôt de forêts, tantôt de cultures à l’approche des villages, témoignait partout du terrible passage de la guerre. Là où florissait naguère un riche village, on ne voyait plus que quelques débris informes de bois noirci par le feu ; ailleurs, c’étaient des arbres centenaires que l’on avait coupés pour barrer la route ; plus loin, un pont détruit avait été grossièrement reconstruit en toute hâte avec des arbres à peine dégrossis. Puis apparaissaient des pans de murs criblés de balles ; sur les mamelons, des redoutes détruites et abandonnées. En d’autres endroits, au contraire, des tableaux pleins de fraîcheur se déroulaient et charmaient nos yeux.

Un jour qu’abandonnant la grande route, on nous avait fait prendre, à travers bois un petit sentier plein d’ombre, je m’arrêtai tout étonné devant un rocher qui bordait la route et dont les nombreuses aspérités portaient toutes un morceau de papier noué. J’allais mettre la main sur un de ces papiers lorsque j’en fus vivement empêché : on m’expliqua que ces papiers appelés yen mousoubi portent les noms des amants contrariés dans leurs espérances d’union. C’est devant ces rochers ainsi consacrés qu’ils viennent prier Dieu de lever les obstacles qui les séparent.

J’apprenais là un des traits les plus touchants de la sensibilité japonaise. Très sobres de manifestations extérieures, les Japonais affectent, surtout devant les Européens, une grande indifférence pour toutes les choses de sentiment. Mais sous cette enveloppe de convention battent des cœurs généreux, fidèles à leurs affections de famille ou d’amitié et qu’il suffit d’une circonstance pour faire connaître et apprécier.

Il nous fallut quinze jours pour faire les cinquante à soixante lieues qui séparent Morioka d’Edo. Partout sur notre passage on avait pour nous les mêmes égards et les mêmes respects. Comme les hommes partis en avant pour préparer les logements racontaient que l’on emmenait un Européen fait prisonnier avec les rebelles, les portes des hôtelleries où je descendais étaient toujours assiégées d’une foule considérable. C’était la première fois qu’un Européen traversait ainsi le Japon, et tout le monde voulait le voir ; mais mon visage imberbe, mon teint bronzé, mes habits japonais trompaient les curieux, qui prenaient alors pour l’Européen un certain officier japonais portant moustaches et habillé comme un officier de marine américain. Cette curiosité, du reste, n’avait absolument rien d’hostile, et était plutôt d’une naïveté qui m’amusait.

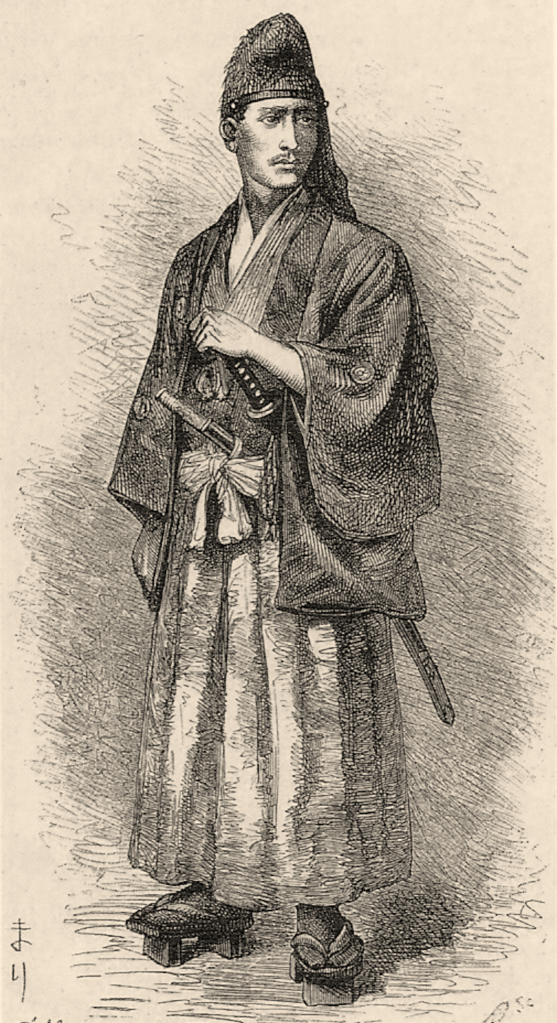

Eugène Collache en tenue traditionnelle japonaise, portant le daishō, paire de sabre japonais (ici un katana et un tantō, arme courte), attributs réservés à la classe des samouraïs. Officier de marine, Collache est assez naturellement assimilé à cette classe combattante. Dessin d’Adrien Marie d’après un croquis d’Eugène Collache.

Pendant tout le voyage aussi nous fûmes favorisés par un temps magnifique. C’était un véritable plaisir que de marcher sous les grands arbres de la route, en causant joyeusement avec mes compagnons qui, pas plus que moi, ne s’inquiétaient du dénouement peut-être terrible qui s’approchait.

Nous arrivâmes enfin dans un des faubourgs d’Edo, où l’on nous fit rester un jour et une nuit. Là, les officiers du prince de Nambu, qui nous avaient escortés ne cessèrent d’envoyer et de recevoir des courriers, probablement pour conférer sur la manière dont on allait nous traiter. A la suite de ces pourparlers, un de ces officiers vint me trouver et m’annoncer avec toutes sortes de ménagements qu’il avait reçu l’ordre cruel de m’enlever mes sabres. Je lui remis aussitôt mes sabres et mes revolvers, non toutefois sans un violent serrement de cœur. Un autre vint ensuite qui me remit, de la part du prince de Nambu, une nouvelle somme de quinze ryō. Le prince, en même temps, me faisait demander pardon de tous les ennuis que j’avais dû éprouver durant mon voyage, et dans le désir de me laisser de lui un bon souvenir, ne sachant quel cadeau me faire, il me faisait prier d’accepter cette somme, en l’excusant si l’état embarrassé de sa fortune ne lui permettait pas de faire davantage. Je fus profondément touché de ce présent si gracieusement offert et je remerciai l’envoyé du prince, en le priant de dire à son maître que les bontés qu’il avait eues pour moi pendant tout le voyage laisseraient dans mon cœur une éternelle reconnaissance ; de pareils procédés envers des prisonniers honoraient son caractère, et en même temps celui de la nation à laquelle il appartenait.

Nous fîmes notre entrée dans Edo par une pluie battante. On nous transporta dans un des kago jusqu’à une espèce d’édifice dont on ne voyait que la muraille nue et la porte bardée de fer. C’était la prison. Au fur et à mesure que nous arrivions, on inscrivait avec soin nos noms ; puis on nous faisait passer dans un couloir étroit et obscur, à l’entrée duquel deux ou trois yakunin prenaient tout ce que nous avions sur nous après en avoir fait par écrit un soigneux inventaire. D’autres yakunin nous conduisirent ensuite, toujours par le même couloir, et nous mirent littéralement en cage. Les prisons japonaises, en effet, sont de vraies cages garnies d’une double rangée de forts barreaux en bois. Entre elles est ménagée une petite galerie large d’environ soixante centimètres. La cage où l’on m’introduisit, moi quinzième, pouvait avoir environ trois à quatre mètres de côté. Elle était couverte de mauvaises nattes qui disparaissaient tout à fait sous l’entassement de nos corps réunis dans un si petit espace. Pour tout mobilier, il y avait dans un coin un baquet d’eau. Chose étrange, pas plus alors que pendant la route, aucun de nous ne songeait à s’affliger de la position dans laquelle nous étions. Cette insouciance de mes Japonais était vraiment inébranlable, et elle avait fini par agir sur moi à tel point que, sans souci aucun, je me mêlais de bon cœur à leurs rires et à leurs jeux.

On nous faisait faire par jour trois repas, composés exclusivement de riz, sauf à midi, où l’on y ajoutait un peu de poisson salé. J’avoue que, n’aimant pas le poisson salé, la perspective de me nourrir exclusivement de riz me souriait assez peu. Je demandais donc et je parvins à obtenir que l’on me remît une petite partie de l’argent qu’on m’avait pris à mon entrée en prison. Je pus alors me faire préparer à chaque repas, par l’un des guichetiers, quelque soupe à la japonaise.

On ne laissa mes compagnons que quarante-huit heures avec moi ; le troisième jour, on les fit partir, à mon très grand regret, et je me trouvai seul dans ma cage. L’ennui serait évidemment devenu mon hôte assidu sans la singulière aventure qui m’arriva le lendemain. Les barreaux de ma cage étaient assez espacés pour me permettre de passer facilement le bras entre eux. De trois côtés j’avais vue sur les murs extérieurs de la prison, mais j’en était séparé par une distance de deux mètres environs. Ces murs étaient percés de toutes petites fenêtres hautes, par où m’arrivait le jour. En grimpant à mes barreaux, je me donnais souvent la satisfaction de contempler un petit morceau de ciel et les quelques arbres que pouvait embrasser mon étroit horizon. La quatrième face de ma cage donnait sur une muraille en planches, que je savais être l’une des faces d’une prison voisine, distante de deux mètres à peine de la rangée extérieure de mes barreaux.

Mes compagnons m’avaient quitté depuis la veille au matin : la nuit venait, et je me sentais envahi peu à peu par une sombre tristesse, quand tout à coup je m’entendis appeler en japonais.

Je tressaillis de tous mes membres à cet appel dont je ne pouvais deviner l’origine. La voix, comme étouffée, me paraissait venir de dessous terre ; j’étais vivement ému. Au prisonnier tout est lueur de délivrance, et je ne sais quels rêves insensés de trappes et de couloirs souterrains me passèrent tout à coup dans l’esprit. Je prêtai attentivement l’oreille : on m’appelait de nouveau, mais cette fois tout le mystère s’évanouissait ; mon interlocuteur était derrière la muraille en planches. Adieu, mon fol espoir ! C’était un prisonnier comme moi. Toutefois c’était une bonne fortune que de trouver ainsi avec qui causer, car la solitude, me laissant à des pensées peu consolantes, commençait à me peser lourdement. Je m’empressai donc de répondre à mon voisin inconnu, et la conversation s’engagea pleine d’animation.

Mon voisin était comme moi prisonnier de guerre. Pris dès le début de la campagne, il était déjà depuis huit mois enfermé dans un cachot sans lumière, où il ne pouvait se tenir qu’assis ou couché. Comme je m’apitoyais sur son affreuse position, il me répondit en riant qu’il commençait à être parfaitement habitué à sa demeure, et que, d’ailleurs, il avait su s’arranger de façon à la rendre plus agréable.

Avant de me révéler son secret, il me fit promettre la plus grande discrétion, puis une des planches de sa cloison se descella sans bruit aucun, et je vis confusément une tête affreusement pâle, mais jeune encore, qui me regardait en souriant.

Je ne saurais dire l’émotion que j’éprouvai en voyant cette muraille de planches s’ouvrir ainsi tout à coup pour me laisser voir une tête vivante. L’impression que j’éprouvai fut aussi vive, je crois, que si la vie fût sortie d’un cercueil.

Mon voisin m’expliqua que pendant ses longues heures d’ennui, il avait, en tâtonnant dans l’obscurité où il vivait, senti un clou dont la tête avait un peu de saillie. Il n’eut plus de repos alors avant de l’avoir complètement arraché avec ses ongles et ses dents. Une fois maître de ce clou, défaire une planche n’avait plus rien été pour lui : c’était ainsi qu’il était parvenu à donner à son cachot un peu d’air et de lumière.

Nous causâmes de choses et d’autres jusque bien avant la nuit et, en nous disant bonsoir, nous nous promîmes de recommencer le lendemain, dans l’intervalle des visites des gardiens. Dès le lendemain, en effet, à peine les gardiens partis, la planche glissa sans que je l’entendisse, et, grâce au jour, je pus voir plus distinctement que la veille la tête de mon malheureux voisin. Sa physionomie était celle d’un homme intelligent et sincère ; mais l’obscurité dans laquelle il vivait depuis si longtemps avait donné à son teint la pâleur de la porcelaine. Du reste, il était tout souriant et paraissait supporter son malheur le plus philosophiquement du monde. Bientôt nous arrivâmes non seulement à causer, mais encore à nous envoyer l’un à l’autre divers menus objets.

J’avais tressé, avec une papier japonais souple comme une étoffe, une petite ficelle longue d’environ quatre mètres. Au bout j’avais attaché quelques zenis. Passant alors mon bras à travers les barreaux, je lançais ces zenis de façon qu’ils allassent tomber dans l’ouverture pratiquée par mon voisin. Quand il fois il tenait l’un des bouts de la corde, j’attachais à l’autre ce que je voulais lui envoyer, et il n’avait plus qu’à l’amener à lui. Je lui envoyai ainsi un peu d’argent pour qu’il pût se procurer quelques douceurs par l’entremise du guichetier ; mais ce qui lui fit le plus plaisir, ce furent un pinceau et un morceau d’encre de Chine. Dans les prisons il est expressément défendu d’avoir de quoi écrire. A force de demandes, et surtout à force de promesses de faire des dessins, j’avais obtenu du guichetier qu’il m’achetât de l’encre de Chine et des pinceaux que je partageai avec mon voisin. Ce devint alors un échange interminable de dessins de toute espèce, le plaisir de les lancer était devenu notre distraction la plus précieuse.

Mes journées se passaient ainsi, et il y en avait huit que j’étais enfermé, quand, une après-midi, le guichetier vint ouvrir la porte : il était escorté de deux yakunin. On me fit sortir et on me conduisit à travers plusieurs petits couloirs dans une salle coupée en deux par une estrade.

Là, on me fit assoir par terre sur une méchante natte. J’étais devant le conseil de guerre. En face de moi, sur l’estrade, était le président, assisté de deux juges ; à droite et à gauche, se faisant face, deux greffiers écrivaient ; à gauche était un interprète. Au bas et de chaque côté de l’estrade était agenouillé un des yakunin qui m’avaient introduit.

Dès les premières paroles, l’interprète me dit que, comme je parlais le japonais beaucoup mieux qu’il ne parlait le français, je ferais bien d’expliquer ma cause moi-même. Après les questions préalables nécessaires pour constater mon identité, on me demanda quelles raisons m’avaient poussé à aller embrasser la cause des Tokugawa. Je les expliquai de mon mieux, en faisant bien ressortir que nous agissions, mes compagnons français et moi, en vue d’un but éminemment utile au Japon, tandis que les Anglais, au contraire, ne cherchaient qu’à l’exploiter. J’ajoutai qu’en prêtant si facilement des sommes énormes, les Anglais se proposaient, une fois la dette publique devenue assez forte, de s’imposer au gouvernement japonais et de lui dicter telles conditions qu’ils jugeraient convenables et par lesquelles le gouvernement serait forcé de passer.

Je racontai longuement ensuite les projets que nous avions sur Ezo, et les moyens que nous comptions prendre pour en faire un centre de civilisation.

Les Japonais m’écoutaient attentivement, et je ne suis pas bien sûr de les avoir convaincus ; ce qui est certain, c’est que le sentiment d’hostilité très marqué que l’on m’avait témoigné d’abord disparut pour faire place au contraire à une grande bienveillance. Ce fut à ce point que le président du Conseil ne me renvoya pas une seule fois dans ma prison sans me demander ce qu’il pourrait bien me faire parvenir qui pût m’être agréable. Ces soirs-là, on ajoutait à mon ordinaire un plat de poulet qui m’était offert de sa part.

Dessin d’Adrien Marie d’après un croquis d’Eugène Collache.

Je passai ainsi quatre fois devant ce conseil, et aux mêmes questions je faisais toujours les mêmes réponses. On m’interrogeait de toutes les façons pour me faire dire que c’était le gouvernement français qui m’avait envoyé, et j’eus toutes les peines du monde à les faire revenir de cette opinion. D’ailleurs, ce président et ces juges n’étaient là, je crois, que pour la forme.

Derrière un paravent placé sur l’estrade se tenait sans doute un haut personnage ; de petits papiers en sortaient et venaient à chaque moment indiquer au président les questions qu’il devait me poser. Une influence supérieure dirigeait donc ces interrogatoires, qui se terminèrent par ma condamnation à mort.

Voici dans quels termes le président me fit connaître cette sentence, à son grand chagrin, j’en suis sûr. Je venais de recommencer de nouveau mes mêmes explications.

« Tout cela est bien, me dit-il, mais, somme toute, vous avez été pris les armes à la main contre les Japonais ; or, quand un Japonais tue un Français, que lui fait-on ?

— On le condamne à mort et on l’exécute, répondis-je sans hésiter.

— Alors que pensez-vous que l’on va faire de vous ?

— On me tranchera la tête (et d’un geste de main j’accentuais ma phrase).

— Parfaitement ! » conclut le président.

Puis, sans autres explications, on me reconduisit dans ma cage, où je ne tardais pas à recevoir le plat de poulet, présent habituel du président.

Les détails de ces interrogatoires défrayaient, cela va sans dire, mes conversations avec mon voisin, qui s’y intéressait vivement. Quand je lui annonçai ma condamnation à mort, il parut d’abord très affecté ; mais bientôt son insouciance reprit le dessus, et n’étant pas moi-même trop démoralisé, notre gaieté ne tarda pas à revenir.

Après une nuit d’un sommeil fort calme, je fus réveillé à la pointe du jour (c’était le 18 juin 1869) par un grand bruit. On me fit sortir, et je me trouvai au milieu d’une bande de yakunin qui, ne sachant pas que je parlais leur langue, et désirant sans doute ne me laisser aucune illusion, faisaient avec la main le signe de couper une tête.

Il n’y avait pas à s’y méprendre, l’heure de l’exécution était venue. Je demandai à faire mes adieux à mes anciens compagnons japonais : on me conduisit devant les cages où ils étaient renfermés par groupes, et à travers les barreaux, j’échangeai avec eux de chaleureuses poignées de main ; mais, pressé par les yakunin, je dus brusquer la séparation, et je les quittai, non sans un grand serrement de cœur. N’avions-nous pas été vaincus et faits prisonniers ensemble ?

J’arrivai dans une petite cour toute pleine de soldats en armes, et au milieu de laquelle se trouvait un kago qui m’était destiné.

A peine y étais-je entré qu’il fut enlevé sur les épaules de quatre vigoureux porteurs ; les troupes m’entourèrent complètement, et l’on se mit en marche.

Je ne veux pas essayer de peindre les émotions de toute nature qui m’agitaient à un pareil moment : ce que je puis dire sans forfanterie, c’est qu’habitué depuis longtemps à cette idée de la mort, je la voyais venir sans trop de terreur. D’ailleurs, mon orgueil était là, et je voulais prouver aux Japonais qu’il Français sait mourir aussi bien qu’eux.

Après une longue marche dans les populeuses rues d’Edo, on me déposa au milieu d’une immense cour bordée de trois côtés par de hauts bâtiments, et du quatrième par un petit canal qui doit se relier sans doute aux autres canaux si nombreux qui sillonnent la ville.

Les troupes se retirèrent et l’on me laissa seul.

Profondément étonné, j’ouvris les portes de mon kago et j’en sortis ; mais ne sachant où aller, je restai immobile, abasourdi par ce qui m’arrivait.

Je demeurai ainsi pendant quelques minutes, qui me parurent des siècles. Voyant enfin sortir par l’une des portes un Japonais, qu’à son costume je reconnus pour un haut personnage, j’allai vers lui et je lui demandai ce que l’on comptait faire de moi.

« Nous attendons, me dit-il, l’embarcation qui doit vous conduire à Yokohama et vous remettre entre les mains du ministre de France.

— On ne m’exécute donc pas ?

— Non. »

On comprendra que cette nouvelle m’enleva un poids terrible de la poitrine. Quelques instants après, une barque conduite par deux marins et montée par quatre yakunin qui me servaient d’escorte me menait rapidement à Yokohama.

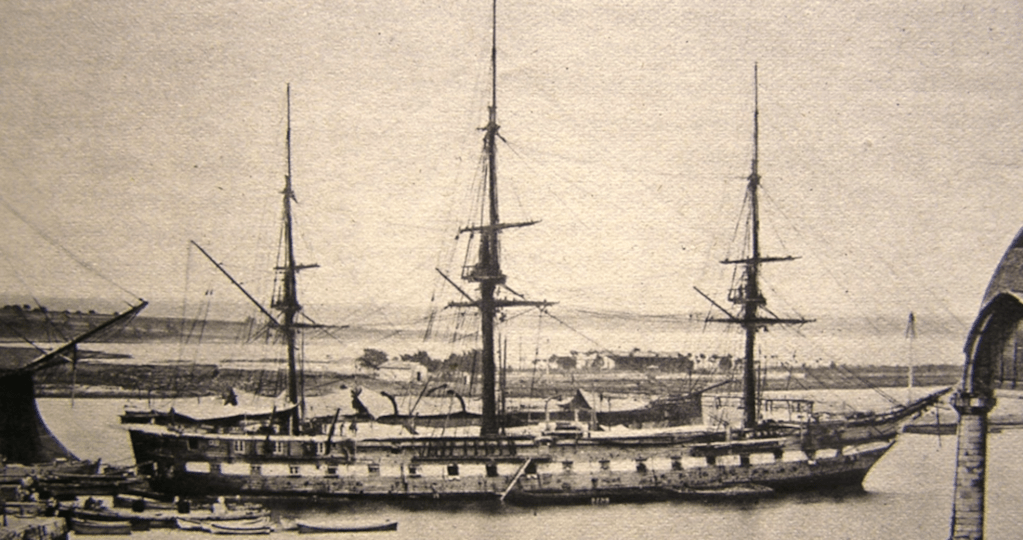

A peine arrivé, et quand la légation eut remis aux Japonais qui le réclamaient un reçu de ma personne et de tous les objets m’appartenant, qui me furent fidèlement rendus, je fus embarqué dans un canot de guerre qui me conduisit à bord de l’aviso le Coëtlogon.

Je fus stupéfait, en y arrivant, de retrouver tous mes compagnons, que je croyais encore à Ezo. Plusieurs étaient blessés, mon pauvre ami Henri de Nicol, entre autres. Je racontai mes aventures, et l’on me mit au courant des événements qui s’étaient passés et nous avaient tous réunis.

Quand Henri de Nicol était entré avec le Kaiten dans la rade de Miyako, il y avait effectivement trouvé les huit navires ennemis ; mais trop de temps s’était écoulé : au lieu d’être insoucieusement abandonnés, ces navires étaient sous vapeur. Malgré tout, Henri de Nicol commença bravement l’attaque, et il avait déjà mis hors de combat trois des navires, quand il tomba atteint par deux balles. Le commandant japonais avait été tué à ses côtés. L’amiral Arai Ikunosuke avait pris la fuite avec le Kaiten, sans répondre aux signaux que je lui avais faits, et il avait pu gagner Hakodate où le Banryū était retourné à la suite du coup de vent qui nous avait dispersés.

Après l’épisode de l’Aschwelotte, la flotte ennemie avait repris sa marche vers Ezo et avait commencé l’attaque du côté de Matsumae. Nos hommes avaient fait une défense héroïque ; mais, écrasés par le nombre, ils avaient été successivement refoulés sur Hakodate.

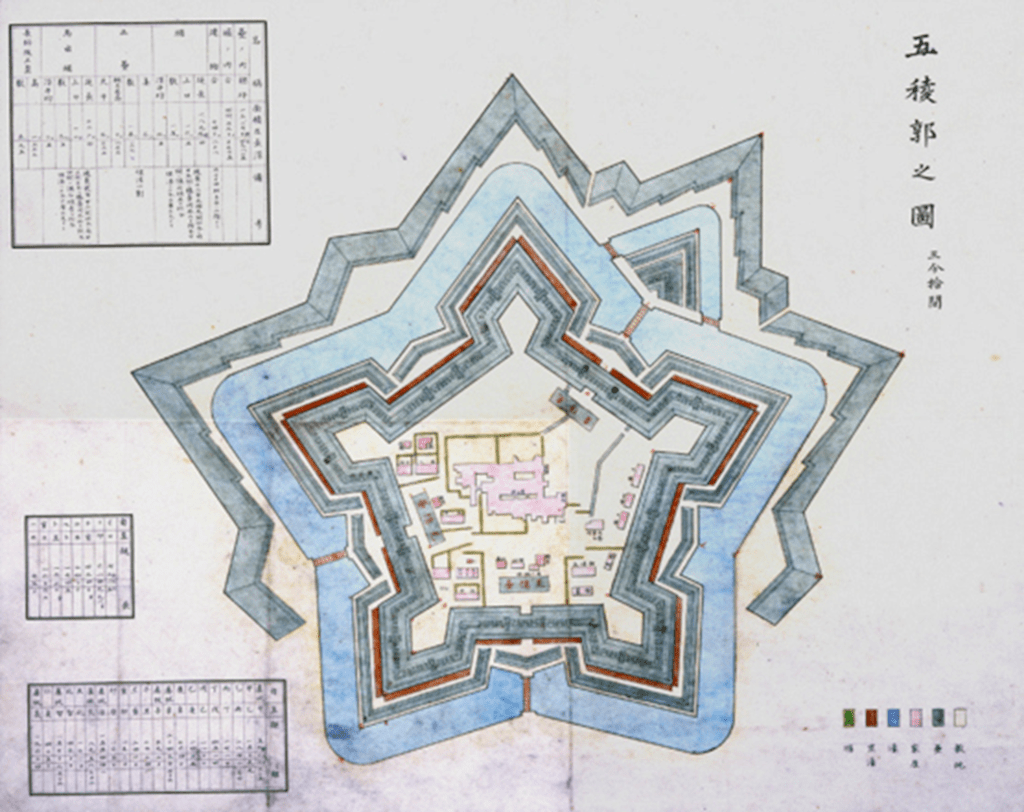

Cette ville avait été bombardée, le Banryū avait été coulé bas, le Kaiten s’était fait sauter ; une poignée d’hommes à peine tenait dans le Goryōkaku.

est le dernier refuge de ses défenseurs.

On me croyait mort, Henri de Nicol était blessé, Clateau blessé.

M. Brunet, jugeant avec raison qu’il n’y avait plus rien à espérer, avait, au nom de tous, demandé un refuge sur l’aviso le Coëtlogon, qui, sur rade d’Hakodate, surveillait les opérations de la guerre, et se tenait prêt à sauvegarder les nationaux français.

Réunis quelques mois pour défendre une noble cause malheureusement vaincue, nous étions heureux de nous retrouver tous vivants au sortir de ces luttes sanglantes, et de retourner ensemble dans notre chère France. Mais, à peine arrivés, nous avons été entraînés chacun de notre côté par les nécessités de la vie, et jamais peut-être je ne reverrai mes braves compagnons auxquels je dédie ces souvenirs.

* * *

Ainsi s’achève le récit de l’incroyable aventure d’Eugène Collache et de ses compagnons. Prenons à notre tour la plume renseigner nos lecteurs sur le destin ultérieur des protagonistes de cette épopée.

Jules Brunet, détaché au service du Taïkoun, n’avait pas outrepassé d’ordres en continuant la lutte. Il sera réintégré dans l’armée française sans plus de dommages qu’un simple blâme. Il prendra part à la guerre de 1870 et terminera sa carrière général de division.

Nos deux marins, les Enseignes de Vaisseau Eugène Collache et Henri de Nicol, ne seront pas aussi chanceux. S’étant rendus coupables de désertion en quittant le bord de la Minerve à Yokohama, ils seront jugés à leur retour en France et radiés des cadres de la Marine. Ils prendront part comme simples soldats à la guerre de 1870. Henri de Nicol y sera blessé, et décèdera le 28 septembre 1870 à Castillonès. Vétéran de la guerre de Boshin et de la guerre de 1870, Eugène Collache retrouvera la vie civile et épousera Augustine Marie Blanc de la Nautte d’Hauterive à Ille-sur-Têt dans les Pyrénées Orientales le 8 juin 1873. Exerçant une activité de courtier d’assurance, il publiera en 1874 le fabuleux récit que nous venons de restituer. Il s’éteindra le 26 octobre 1883, âgé de seulement 36 ans.