Alban Lannéhoa

Lancé à Bordeaux en 1864, le navire cuirassé le Sphinx va au cours d’une histoire mouvementée porter successivement le pavillon danois, celui des Etats confédérés d’Amérique, le pavillon espagnol, celui de la Marine de l’Union puis de l’Empire du Japon. Nous vous proposons de revivre cette histoire extraordinaire, de la mer Baltique à l’Océan Pacifique.

La conception de ce bâtiment atypique est le fruit d’une évolution récente des technologies navales : la cuirasse métallique, introduite sur les batteries flottantes de la classe Dévastation qui s’illustrent à Kinburn en 1855, puis sur la frégate cuirassée la Gloire lancée en 1859, est la cause d’un décalage temporaire entre la valeur défensive de ces navires blindés, et la capacité offensive de l’artillerie, encore insuffisante malgré la généralisation de l’obus explosif Paixhans. En mars 1862, en pleine guerre de Sécession aux Etats-Unis, le combat naval d’Hampton Roads est une nouvelle démonstration de la supériorité de la cuirasse : ce premier affrontement entre navires cuirassés se solde par un match nul, ni le CSS Virginia ni l’USS Monitor ne parvenant à franchir le blindage de l’adversaire. Le cuirassé Virginia tentera finalement d’éperonner le Monitor, ce qui avait été réalisé avec succès la veille sur la frégate USS Cumberland. Il n’en faut pas plus pour persuader les observateurs des Marines du monde entier que le temps de l’artillerie est révolu, et que l’antique tactique de l’éperonnage est de nouveau à privilégier.

On lance aussitôt en France la construction de navires répondant à cet emploi : le Taureau, et ses dérivés type Cerbère. On qualifiera souvent ces navires de « cuirassés béliers », du nom de l’un d’entre eux, bien que cette désignation ne soit jamais officiellement employée, ces navires étant officiellement des « garde-côtes cuirassés ». Reste qu’en raison de leur conception particulière, le très évocateur vocable « navire bélier » s’impose dans le langage courant.

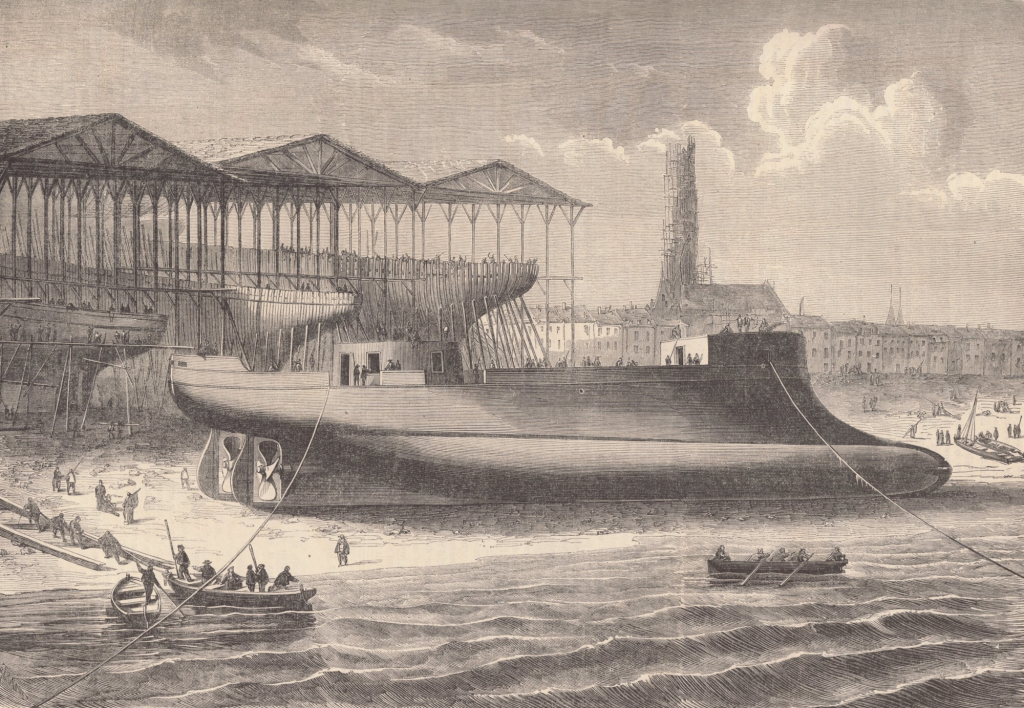

Gravure Bertrand et Roevens, Le Monde Illustré.

Subissant le blocus de la Marine de l’Union sur les côtes d’Amérique du Nord, les Etats-confédérés vont chercher à acquérir ce type de navire en Europe. Le 16 juillet 1863, une commande est adressée aux chantiers et ateliers de l’Océan de Lucien Arman, architecte naval et député de la Gironde, par l’intermédiaire du négociant James Dunwoody Bulloch, officier et agent des Etats confédérés résidant à Liverpool. Les chantiers de Bordeaux doivent produire pour la Marine confédérée deux navires classiques et deux de ces béliers cuirassés.

Cette commande viole en pratique les obligations liées à la déclaration de neutralité à l’égard des belligérants dans le cadre de la guerre de Sécession, publiée par le gouvernement français le 10 juin 1861. Aussi entoure-t-on la commande du plus grand secret : les deux navires béliers sont désignés le Chéops et son sistership le Sphinx, baptêmes n’évoquant en rien les Etats confédérés. Les chantiers de Lucien Arman laissent dire ouvertement que ces navires seraient destinés à un service lointain, en Chine ou au Japon. La demande adressée au Ministère de la Marine est ainsi formulée : « Monsieur le ministre, je viens de demander à Votre Excellence aux termes de l’ordonnance royale du 12 juillet 1847 l’autorisation de munir d’un armement de douze à quatorze canons de 30, quatre navires à vapeur en bois et en fer qui se construisent en ce moment : deux dans mes chantiers de Bordeaux, un chez MM. Jollet et Babin, à Nantes, un chez M. Dubigeon, à Nantes. Ces navires sont destinés, par un armateur étranger, à faire les services des mers de Chine et du Pacifique, entre la Chine, le Japon et San Francisco. Leur armement spécial a, en outre, pour but d’en permettre éventuellement la vente aux gouvernements de Chine et du Japon ».

La conception des deux navires cuirassés répond à un cahier des charges précis : chacun de ces bâtiments doit « être à l’abri des coups portés par l’artillerie ordinaire des plus forts navires, pouvoir les atteindre par le choc au moyen de son éperon et par une artillerie puissante, naviguer à la fois en mer, sur les hauts fonds et dans les fleuves, que le grand tirant d’eau des frégates d’alors rend inaccessible, et d’être animé d’une vitesse convenable permettant de poursuivre et d’atteindre les navires les plus marcheurs, et afin de maximiser l’effet de l’impact de l’éperon ».

D’une longueur de 52 mètres et d’une largeur de 12 mètres, ces navires doivent afficher un tirant d’eau de 4m40. Ils sont cuirassés du pont supérieur jusqu’à près de 2 mètres sous la flottaison par des plaques de blindage entre 10 et 12 centimètres d’épaisseur selon leur position, à l’épreuve des projectiles de 30 livres de l’artillerie de l’époque. Il serait imprécis de dire que ces navires doivent être pourvus d’un éperon : leur proue tout entière est un éperon massif en acier fondu, rattaché au blindage et formant un saillant sous la flottaison pour atteindre les navires cuirassés sous leur ceinture de blindage. Comme sur les Monitors américains, le pont lui-même est blindé, surmonté de deux tourelles pour l’artillerie : un énorme canon Armstrong à pivot de 300 livres pour la tourelle avant, d’un effet dévastateur à courte portée, et de deux canons Armstrong de longue portée de 70 livres pour la tourelle arrière.

Le Chéops et le Sphinx doivent être propulsés par une machine à vapeur Mazeline de 300 chevaux actionnant deux hélices, dont le diamètre inférieur à celui d’une hélice unique contribue à réduire le tirant d’eau. Les deux hélices pourront également être mues indépendamment afin d’assister le bâtiment dans sa rotation. Les navires doivent ainsi pouvoir évoluer à une vitesse de 9 nœuds. Ils doivent toutefois toujours disposer de la voilure d’un brick-goélette, afin d’économiser le combustible des chaudières ou pour pallier toute avarie de leur appareil propulsif.

Le Sphinx est assemblé à Bordeaux dans la cale Sainte Croix des Chantiers et ateliers de l’Océan de Lucien Arman, sous la grue du quai Vertical. L’imposant navire ne passe pas inaperçu sur les rives de la Garonne, où ne sont habituellement construits que des navires de conception classique. Le blindage ne sera toutefois posé qu’après le lancement du navire.

Malgré la discrétion autour de cette commande, les représentants de l’Union à Paris ont vent de la destination de ces navires au profit de la Marine confédérée, alors que la France a proclamé sa neutralité. L’ambassadeur s’adresse au gouvernement français et exige l’annulation de cette vente. Sommés de s’expliquer, les chantiers Arman annoncent que le Sphinx serait finalement vendu au Danemark par l’intermédiaire d’Otto Frederik Suenson, officier de marine et directeur des arsenaux royaux danois, présent en France en mars 1864 et qui s’est rendu à Bordeaux pour examiner le navire. L’intéressé a en effet recommandé à son gouvernement d’acheter les deux cuirassés, mais le Chéops sera finalement cédé à la Prusse, et deviendra le SMS Prinz Adalbert. Ironie et pur cynisme commercial : la Prusse et le Danemark sont deux puissances alors en guerre l’une contre l’autre ! Lucien Arman aurait d’ailleurs selon les Danois profité de la concurrence entre les deux nations pour augmenter le prix de chacun des navires. Le contrat pour la vente du Sphinx est signé le 31 mars, pour un montant de 800 000 rigsdalers danois (environ 2,2 millions de francs de l’époque). Au mois d’avril, le navire est rebaptisé Stærkodder, du nom d’un personnage de la mythologie nordique. M. Schönheyder, adjoint d’Otto Frederik Suenson, inspecte à son tour le chantier à la fin du mois et constate de premiers défauts : les travaux de charpente ne sont pas aussi finement exécutés que ceux habituellement réalisés par l’arsenal de Copenhague. Les soutes à charbon semblent également avoir été mal dimensionnées, et les chaudières ne seront pas entièrement situées sous la ligne de flottaison comme annoncé, bien que restant protégées par la ceinture de la cuirasse. Le navire est lancé le 21 juin. On pose ensuite la cuirasse, mais Schönheyder constate que l’ajustement des plaques de blindage n’est pas aussi bon que sur les productions françaises habituelles. On évoque déjà l’éventualité de refuser de prendre en compte le navire. Malgré tout, le Stærkodder prend la mer pour essais avec des marins danois, il doit être livré deux mois plus tard au Danemark. Le Chéops étant de son côté sur le point d’être livré à la Prusse, le Danemark n’envisage pas pour l’heure de faire marche arrière, de peur que son adversaire ne fasse l’acquisition des deux cuirassés. Lucien Arman propose en outre de remplacer les plaques de blindage défectueuses, et de laisser les anciennes gracieusement à la Marine danoise en compensation du retard subi.

Gravure Bertrand et Roevens. Le Monde Illustré, 17 septembre 1864.

Les essais de marche à la machine conduits au mois d’octobre donnent pleine satisfaction. Le Stærkodder atteint une vitesse de 10,8 nœuds.Le navire est robuste, puissant, les machines sont fiables. On constate toutefois que le tirant d’eau est plus important qu’il n’avait été estimé sur plans. Le navire embarque régulièrement de l’eau sur l’avant, la tourelle arrière est sous-dimensionnée et le service de l’artillerie en est compliqué. Le gouvernement danois requiert désormais une réduction de 80 000 francs pour l’acquisition du navire, ainsi qu’une pénalité de 1000 francs par jours de retard sur sa livraison. Puis une réduction globale de 300 000 francs incluant les pénalités est exigée. Arman accepte d’envisager une réduction de 200 000 francs, et le Stærkodder quitte finalement Bordeaux le 25 octobre. Il fait escale à Cherbourg où les négociations menacent de nouveau de s’arrêter, avant de poursuivre vers Copenhague où il parvient le 11 novembre 1864.

De nouveaux essais sont conduits par la marine danoise dans le détroit d’Øresund. Leurs résultats ne sont pas connus, mais le gouvernement danois refuse finalement de prendre en compte le bâtiment. La fin du conflit avec la Prusse joue probablement également un rôle dans cette décision. Le bâtiment quitte le Danemark le 7 janvier pour entamer sa traversée retour vers Bordeaux.

L’échec de cette opération représente une opportunité pour Lucien Armand, celle de céder finalement le navire, désormais loin des attentions, à son premier destinataire, la Marine confédérée. De retour en France sous le nom peu évocateur d’Olinde, cachant une nouvelle fois sa destination, le navire débarque en baie de Quiberon son équipage danois, transbordé sur le remorqueur Expedity qui amène en retour un équipage confédéré sous les ordres du captain Thomas Jefferson Page. L’Olinde embarque un chargement de charbon et appareille avec son équipage américain. Une fois au large, il hisse enfin pavillon confédéré, et se voit rebaptisé Stonewall, d’après le surnom du célèbre général confédéré Thomas Jonathan Jackson, tué en 1863 à Chancellorsville. Ce surnom de « mur de pierre » convient parfaitement à ce navire cuirassé. Lucien Arman niera toute implication dans la manœuvre, ce que l’on aura bien évidemment du mal à croire dans les sphères gouvernementales !

Le Stonewall se dirige vers Madère pour compléter son ravitaillement avant d’entreprendre la traversée de l’Atlantique. Une tempête va toutefois mettre à mal ce plan. Subissant des avaries nécessitant réparation avant toute croisière transatlantique, le navire doit se réfugier à la Corogne le 3 février, puis à la base navale espagnole du Ferrol le lendemain. Il y est bientôt rejoint par deux navires de l’Union, l’USS Niagara et l’USS Sacramento, qui ne peuvent toutefois intervenir dans les eaux étrangères. Malgré les efforts de l’ambassade de l’Union à Madrid pour faire qualifier le navire de pirate, et autoriser sa capture, le Stonewall est toujours considéré comme belligérant et autorisé à rester au Ferrol jusqu’à la fin des réparations qui y ont été entreprises. Le cuirassé quitte le Ferrol le 24 mars, s’attendant à affronter les navires de l’Union comme le relate le captain Page, visiblement peu inquiété par cette perspective : « La journée était très belle, la terre, le ciel et la mer étaient également beaux, et rien ne pouvait être plus beau et pittoresque que les montagnes derrière le Ferrol et la Corogne, pleines de gens ; toute la population du Ferrol, de la Corogne et des villages et hameaux voisins semblaient s’y être rassemblés pour assister à la bataille du petit Stonewall et des deux goliaths ».

Le combat n’aura finalement pas lieu. Le Stonewall fait patiemment des allers-retours devant la Corogne, mais les deux navires de l’Union hésitent à l’engager, s’estimant inférieurs au bâtiment cuirassé qui les nargue ouvertement. Le commodore Thomas Tingey Craven sera jugé plusieurs mois plus tard en cours martiale pour son inaction ce jour-là.

Sans être inquiété, le Stonewall fait une nouvelle escale à Lisbonne le 27 mars pour ravitailler en charbon avant la traversée de l’Atlantique. Le Portugal s’étant également déclaré neutre à l’égard du conflit américain, le navirene pourra y rester plus longtemps que ne l’exigera ce ravitaillement. Il y est bientôt, rejoint par l’USS Niagara et l’USS Sacramento, qui entrent à leur tour dans le Tage et sont amarrés à distance respectable de leur adversaire. Ils ne peuvent dans tous les cas rien entreprendre en port étranger. Les autorités portugaises leur demanderont également avant d’appareiller un délai de 24 heures après le départ du Stonewall. Si l’on imagine les équipages de bonne volonté, la situation reste malgré tout tendue, et un incident est vite arrivé : voulant améliorer son mouillage, le commandant du Niagara fait hisser son foc et exécuter un mouvement sur l’avant. Mais n’ayant reçu aucun avertissement de cette manœuvre, le commandant de la batterie portugaise pense à une velléité offensive contrevenant aux instructions données, et fait ouvrir le feu : plusieurs boulets sont tirés dont un aurait atteint à la poupe la frégate… qui jetait de nouveau l’ancre.

Gravure E. Roevens, Le Monde illustré, 15 avril 1865.

La méprise ne paraît pas être une explication suffisante pour les émissaires des Etats-Unis à Lisbonne. Il faudra pour apaiser leur colère destituer le commandant de la batterie de Belém, et hisser sur la tour le pavillon américain, salué de vingt-et-uns coups de canon. Le 28 mars, le Stonewall appareille une fois son ravitaillement effectué. Les navires de l’Union respectent de bonne grâce le délai de 24 heures avant de se lancer à sa poursuite.

Library of Congress.

Le Stonewall gagne Nassau aux Bahamas le 6 mai. Le captain Page souhaite ensuite rejoindre la Caroline du Sud pour y bombarder Port-Royal, capturé en 1861 par les troupes fédérales et contribuant depuis au blocus de Charleston. Mais apprenant la reddition de l’Armée de Virginie du Nord le 12 avril, mettant fin à la guerre de Sécession, il décide finalement de gagner le port espagnol de la Havane pour y livrer le navire, afin qu’il ne revienne pas à l’ennemi d’hier. Le Stonewall est remis aux autorités de Cuba contre une somme de 16 000 dollars pour régler la solde de l’équipage. La manœuvre aura toutefois été vaine : ne souhaitant pas se mettre en difficulté vis-à-vis de Washington, l’Espagne remet immédiatement le navire à l’US Navy pour la même somme. Le Stonewall est conduit aux Etats-Unis. Sur le chemin de Washington, il aborde et coule accidentellement une goélette transportant du charbon. Aucune victime n’est heureusement à déplorer.

La guerre de Sécession étant terminée, la marine fédéralen’a toutefois que faire d’un nouveau cuirassé, qui plus est de conception étrangère, et le navire restera dans le port de Washington plusieurs années sans affectation précise.

En 1867, des représentants du Shogunat Tokugawa, alors gouvernement légitime du Japon, font l’acquisition du navire pour la somme de 400 000 dollars. Sous pavillon japonais mais avec un équipage américain, le cuirassé quitte les Etats-Unis à la fin de l’année, transitant mi-décembre par le détroit de Magellan. Le Stonewall donnera son nom à un point de mouillage dans le détroit où il passe une semaine pour renouveler son combustible, accosté à un trois-mâts charbonnier auquel il avait donné rendez-vous. Le cuirassé embarquera à Punta Arenas le lieutenant de vaisseau George Fleuriais, qui y réalisait des expériences sur les longitudes et se rend à Valparaiso où l’on parvient le 6 janvier 1868.

Rebaptisé Kōtetsu (甲鉄, littéralement « cuirassé »), le navire parvient le 22 janvier 1868 à Shinagawa en baie d’Edo (Tokyo). Le Japon est alors déchiré depuis plusieurs semaines par la guerre de Boshin, opposant le Shogunat Tokugawa aux domaines rebelles du Sud de Satsuma, Chōshū, Tosa et Saga, qui prônent la restauration du pouvoir impérial. Les puissances occidentales s’accordant officiellement sur une position de neutralité à l’égard du conflit, le navire ne peut une nouvelle fois être remis à ses acquéreurs. Les émissaires américains refusent de remettre le navire à la Marine du shogunat, et le pavillon américain est de nouveau hissé.

Avec la chute d’Edo et la capitulation du Shogun Tokugawa Yoshinobu, le camp impérial triomphe, bien qu’une partie des forces shogunales poursuive le combat au Nord du pays sous le commandement de l’amiral Enomoto Takeaki, établissant la république d’Ezo, sur l’actuelle île d’Hokkaidō. Le gouvernement impérial est désormais officiellement reconnu par les Etats-Unis, qui remettent finalement le Kōtetsu à la marine impériale.

Le Kōtetsu fait partie de la flotte de huit navires quittant la baie d’Edo le 9 mars 1869 pour assiéger Hakodate, la capitale de la république rebelle d’Ezo, se préparant ainsi à affronter ses anciens commanditaires. Conscient du danger que représente le cuirassé, l’amiral Enomoto Takeaki planifie une opération pour s’en emparer. Une flottille rebelle composée des navires à vapeur Kaiten, du Takao et du Banryu. Fait notable, des marins français en poste au Japon ayant fait le choix de déserter pour servir la république d’Ezo, participeront à l’opération : l’enseigne de vaisseau Collache commande le Takao, l’enseigne de vaisseau Nicol est second du Kaiten, et l’ancien quartier-maître Clateau sert sur le Banryu.

Rien ne se passe toutefois comme prévu : le Banryu est séparé des deux autres navires par le mauvais temps, et le Takao est victime d’une avarie de machines. Comptant sur l’effet de surprise, le Kaiten poursuit seul l’assaut sur le Kōtetsu au mouillage le matin du 6 mai 1869. Le Kaiten percute volontairement le cuirassé, et son équipage monte à l’abordage. La différence de hauteur du pont des deux navires, de plusieurs mètres, retarde cependant l’action, et les assaillants ont la mauvaise surprise de constater que l’armement du Kōtetsu a été modifié : un des canons Armstrong de 70 livres a été retiré, remplacé par une redoutable mitrailleuse Gatling. Gengo Koga, commandant le Kaiten, est tué et une grande partie de son équipage est rapidement décimée. L’enseigne de vaisseau Nicol est également blessé dans l’assaut avorté. Le Kaiten parvient à se replier vers Hakodate, tandis que le Takao est sabordé par son équipage. Le désastre ne peut être plus complet pour l’éphémère république d’Ezo. Le 4 mai, le Kōtetsu mène l’assaut de la flotte impériale en baie d’Hakodate. Malgré le baroud d’honneur du Banryu, la flotte rebelle est rapidement réduite au silence et ne peut empêcher la chute d’Hakodate.

Renommé Azuma en 1871, le cuirassé termine sa carrière exceptionnelle au Japon, basé à Yokoyama en 1871. Il participe à l’expédition japonaise à Taïwan en mai 1874, premier engagement extérieur de la jeune Marine impériale.

Au mois d’août 1874, l’Azuma fait partie des navires victimes d’un violent typhon en rade de Nagasaki, dont un aspirant de l’USS Hartford fait le récit, désignant toujours le navire sous le nom de Stonewall : « la force du vent était terrible, quelque chose d’absolument impossible à décrire. […] Les mugissements de la tempête étaient si épouvantables qu’il était impossible de rien entendre, quand même on vous eût crié dans l’oreille, et la pluie tombait comme des lames de couteau. Nous entendîmes le craquement des mâts d’un immense navire marchand danois, ancré un peu à l’avant de notre tribord, et qui avait évidemment rompu ses chaînes. Il passa près de nous comme un éclair. […] Malgré l’obscurité presque impénétrable, je pouvais discerner le Stonewall près de nous […]. Le matin apparut clair et calme, mais avec la vue du naufrage et de la destruction de tous les côtés. Les têtes de mâts de douzaines de jonques émergeaient de l’eau tout autour de nous. […] La plupart des navires marchands avaient perdu leurs mâts et leurs espars. D’autres étaient accrochés dans toutes les positions imaginables sur des rochers. Le rivage était jonché de débris de jonques et l’eau couverte de cadavres et d’épaves. Le Stonewall, dont les deux chaînes s’étaient rompues, était échoué et plein d’eau, avec une large ouverture dans le flanc ».

L’Azuma est finalement retiré du service en 1888, terminant là plus de vingt ans d’une carrière exceptionnelle sous cinq pavillons.

Pour aller plus loin :

KENNETT Lee, The Strange Career of the Stonewall, U.S. Naval Institute Proceedings, février 1968, pp.79-81

Autobiographic sketch of Thomas Jefferson Page, U.S. Naval Institute Proceedings, Octobre 1923, p.1682